“Si no estás viviendo una vida santa, es porque no te esfuerzas lo suficiente”. Con esa frase, el portal web Gotquestions.org resume el pelagianismo, una “enseñanza no bíblica de que el pecado de Adán no afectó a las futuras generaciones de la humanidad”. De hecho, lleva el nombre de quien la planteó: Pelagio, un monje reconocido por su ejemplar vida ascética, que vivió entre los siglos IV y V d.C.

Las ideas de Pelagio, secundadas y difundidas también por su discípulo Celestio, fueron totalmente rebatidas con las conclusiones a las que se llegó en el Sínodo de Dort (1618), que quedaron registradas como los Cánones de Dort [y hoy se conocen erróneamente como “Cinco puntos del calvinismo”]. Ahora, en aquel concilio no se dio respuesta directamente al pelagianismo, sino al arminianismo, que para los pastores holandeses presentes sonaba bastante similar a las enseñanzas del monje del siglo IV.

De hecho, para dar un contexto histórico de los Cánones de Dort, es pertinente mencionar, incluso, los enfrentamientos entre Pelagio y sus oponentes teológicos, como Jerónimo y San Agustín. Precisamente, eso lo hizo el licenciado en Teología, Nicolás R. Elgueta, en uno de los apéndices del libro los Cánones de Dort para el siglo XXI. Respecto a ese capítulo, el pastor Sugel Michelén nos expresó en una entrevista: “es extremadamente importante para mí porque muestra que esta controversia, al final de cuentas, se centra en si la salvación está en las manos de Dios y es de pura gracia, o está en las manos del hombre”.

Hoy, te invitamos a leer parte del texto de Elgueta, quien también es profesor de Historia Eclesiástica y Patrística en el Instituto Bíblico IBCIS, y en el Seminario Teológico Reformado John Knox. Allí, él expuso lo que respecta a la controversia pelagiana.

Contexto histórico

Historia y desarrollo teológico

La historia de las controversias teológicas que modelaron la doctrina cristiana en los primeros cuatro siglos estuvo enmarcada bajo los límites del contexto griego, en la Iglesia de Oriente. De hecho, fue en aquel extremo del imperio donde vieron luz las primeras herejías que comprometieron la sustancia de la fe y donde también se celebraron los primeros concilios ecuménicos que definieron y clarificaron la ortodoxia condenando el error. Sin embargo, llegado el siglo V, no solo imperialmente, mediante los descendientes y sucesores de Constantino I, sino también teológicamente, los asuntos de interés cambiaron. Los ojos de las nuevas controversias miraron hacia la Iglesia Latina, en Occidente, y tomaron, con nuevo y mayor desarrollo, otro enfoque. La esencia de la reflexión dogmática occidental, como centro de discusión teológica, dejaría de ser del todo cristológica o trinitaria, en parte por las nuevas circunstancias, amenazas y necesidades —aunque, a su vez, sin apartarse de estos locci (lugares) de la teología—. La antropología y soteriología formarían parte de la sustancia de la discusión. Esto, a su vez, demostraría lo distintivo y particular del interés teológico en el pensamiento de la iglesia occidental. Augustus Franzen lo ha expuesto de forma precisa: “El pensamiento occidental estaba poco interesado en las especulaciones metafísicas, tan queridas para los padres griegos, y se preocupaba más por los problemas prácticos relativos a la salvación personal”. Los personajes, por lo tanto, ya no serían Atanasio (†373) ni Arrio (†336); Cirilo de Alejandría (†444) ni Nestorio (†451), sino los latinos Agustín (†430) y Pelagio (†420), junto a sus sucesivos discípulos.

Las cuestiones disputadas en el siglo V conciernen a los lugares antropológicos y soteriológicos de la teología cristiana. La nueva controversia de raíz occidental sería la batalla entre agustinismo y pelagianismo y, su vástago suavizado, semipelagianismo o semiagustinismo. Con mucha propiedad se puede afirmar que tal como la gran controversia de oriente fue el arrianismo, la de occidente será el pelagianismo. Pero, por otro lado, es también cierto que esta no sería la primera ni la última de las controversias teológicas experimentadas en la Iglesia Latina. Ya antes el donatismo, priscilianismo y maniqueísmo hicieron de las suyas, la misma experiencia de Agustín es claro ejemplo de eso. Sin embargo, como indica Henri Rondet, “de repente surge un formidable adversario, que aun después de su condenación suscitará marejadas interminables y será como una gran tentación para los cristianos de todos los tiempos”. El gran problema que suscitaría esta herejía es que pondría en peligro la fe común de la iglesia de una forma radical; buscaría remover a la iglesia de los cimientos mismos de la fe y piedad; expondría algo nuevo, pero a la vez con un peligro tal que solo se puede asemejar en gravedad con la negación, dada en algunos sectores de oriente, de la divinidad o unipersonalidad de Jesucristo. Esta nueva herejía no moriría del todo en su tiempo. Ni Agustín ni los Concilios le pondrían un fin definitivo: solo sería enterrada bien hondo para luego ir, poco a poco, con varias sutilezas y ciertos cambios, siendo desenterrada al pasar de los siglos. Esto es tan cierto como lo escribió Philip Shaff: “la controversia de Gottschalk en el siglo IX, la Reforma, la controversia sinérgica en la iglesia luterana, la arminiana en la reformada y la jansenista en la católica romana, solo reproducen la misma gran contienda en aspectos nuevos y específicos”. Tan fuerte será su nuevo y modificado revivir que, como en antaño, los varones de la gracia harán una última y definitiva aparición en el siglo IX y, sobre todo, XVI y XVII pero ante un escenario radicalmente distinto.

La controversia pelagiana

Las reflexiones teológicas de los autores cristianos anteriores a Agustín no proveyeron un consenso en cuanto a la relación entre naturaleza, pecado y gracia. Todo lo contrario, de hecho, se muestra una diversidad no menor de visiones, algunas de ellas, incluso, contradictorias entre sí. Las perspectivas existentes sobre el libre albedrío, su naturaleza, libertad y su relación con la gracia de la salvación generaron un panorama para nada uniforme. Entre la teología griega y latina, en este respecto, había, pues, una actitud sustancialmente distinta. Ambos sectores explicaban desde verdades poco conciliables hasta contrarias. Parece que hacía falta una nueva disputa. Y esta no tardó en llegar. La controversia pelagiana vino a irrumpir en este contexto teológico. Con ella, la atención de la reflexión cristiana se enmarcó en las cuestiones del pecado y la gracia de una manera nueva. El trato que desde allí recibieron estas doctrinas ya no volvería a ser más el mismo, y el tiempo, en el desarrollo de la teología y de la historia de las doctrinas, así lo demostró. Agustín vino a ser un nuevo Atanasio, y Pelagio, otro Arrio.

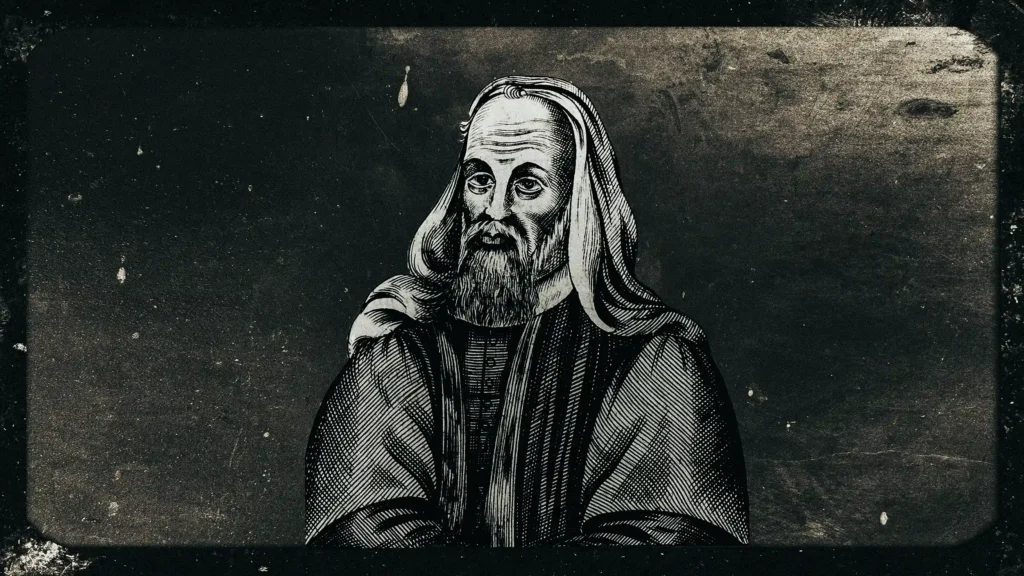

Pelagio (354–420) fue un religioso originario de Bretaña, que por razones un tanto desconocidas alrededor del 390 se asentó en Roma. Su persona fue conocida y alabada por muchos, ya que, como estricto y riguroso asceta, aun sin pertenecer a una orden monástica específica, predicaba más que todo con su solo ejemplo de abstinencia y disciplina. A esto también deben añadirse sus dotes oratorios, persuasivos y de habilidad al escribir, que lo hacían un hombre todo erudito, culto, apacible e impecable. Su ejemplo famoso de disciplinada moralidad cautivó a muchos cristianos de alta clase, y causó que paulatinamente no pocos se le añadieran como discípulos, dentro de los cuales se considera con mayor importancia a Celestio, pues este sería, en el desarrollo posterior de la controversia, un importante expositor de la doctrina pelagiana. Pelagio comenzó sus estudios de teología en la famosa escuela catequética de Antioquía, para luego buscar su lugar en el lado occidental del Imperio, en Roma. La cristiandad romana miraba a Pelagio con buenos ojos, no se opuso a recibirlo. Dice A. Kessler que Pelagio “gozaba de la reputación de ser un hombre santo, siervo de Dios o, simplemente, un verdadero cristiano”. Sin embargo, aunque el cristianismo de Roma lo recibió y aceptó, él no aceptaba el cristianismo de Roma tal como estaba. El contexto cristiano occidental en el siglo V era un tanto inseguro y poco prometedor; parecía no ser la mejor expresión de espiritualidad según estimaba el recién llegado monje. Como dice Jedin:

Muchos de ellos vivían con demasiada seguridad, como si la mera recepción del bautismo fuese ya garantía de salvación. Otros excusaban su minimalismo moral diciendo que en medio de las seducciones de la vida cotidiana es prácticamente imposible evitar el pecado, mientras que otros pensaban que la exigencia de una vida cristiana sin pecado, perfecta, solo reza con una minoría selecta.

En palabras de Wiggers, Pelagio “encontró incluso al clero extremadamente corrupto. La cristiandad pura se había degenerado de manera vergonzosa”. Sin embargo, esta condición laxa del cristianismo occidental tenía sus causas que, por su puesto, para nada lo justifican. La iglesia cayó en una trampa progresiva cuando el Imperio le concedió su favor a mediados de la primera década del siglo IV. Las persecuciones romanas contra la iglesia cesaron tras el Edicto de Milán (313) promulgado por Constantino y Licinio. El cristianismo, entonces, pasó a ser una religio licita o permitida junto a todas las demás del Imperio. Y para el 380, el emperador Teodosio, en el Decreto de Tesalónica, declaró la fe cristiana como religión oficial del Imperio. Después de estos edictos imperiales que en ciertos aspectos favorecieron a la iglesia, las consecuencias negativas no tardaron en aparecer. El fervor cristiano, característico de la era de los mártires, iba menguando paulatinamente, ya que ahora la vida no corría el peligro de antes. Ser cristiano en el Imperio se tornaba fácil y sin complicaciones, cualquiera podía serlo. Los obispos, como también los presbíteros, fueron colmados con honores tomando lugares antes imposibles de poseer. La comodidad y liviandad de vida pasaba a ser una de las tantas marcas de la iglesia. Como escribe J. Álvarez, el honor recibido “agradó a los cristianos, pero neutralizó su carisma profético de denuncia contra la instalación en el corazón del mundo”. Ahora había un peligro mucho más pernicioso y fatal que las persecuciones romanas. San Hilario de Poitiers (†368), y parte importante del movimiento monástico occidental, serían un claro ejemplo de la denuncia y crítica a la nueva condición de la iglesia bajo el amparo y nido del Imperio.

Lo que este aparente letargo espiritual y moral en la cristiandad romana causó en Pelagio y en su grupo fue un optimismo antropológico. Sebastian Thier habla de cómo la perspectiva antropológica de Pelagio definía su enseñanza moral a partir del andar en la santidad por el poder de la naturaleza humana, justificando así “que el hombre solo puede actuar de acuerdo con sus propias capacidades [naturales] si tiene un conocimiento preciso de sus propias capacidades y confiando en su fuerza”. Pelagio no hacía más que seguir la rica cultura filosófica estoica a la que, aparentemente, estuvo dado. Por otro lado, sus nuevos énfasis no iban tan lejos de la visión moral del sector griego. ¿Cuál fue el problema? Como bien dice Paul Tillich, “si Pelagio se hubiera detenido ahí [en dar un considerable lugar a la libertad de la voluntad], no habría sido considerado un hereje, porque la iglesia Oriental, en general, tenía exactamente la misma idea… Pero Pelagio siguió adelante y desarrolló su doctrina en conflicto”.

Pelagio no se conformaba solo con el bautismo y con reconocer las limitantes de la naturaleza pecaminosa en el cristiano, quien depende solo de una maravillosa gracia. Por el contrario. Comenzó a estimar y sobrevalorar con creces la naturaleza humana, bien en el estado caído, bien en el estado de gracia, y las potencias de la voluntad, haciendo al hombre más responsable y, junto a esto, capacitado con toda posibilidad para la virtud. Ahora, a causa de esto, dentro de la comunidad de Pelagio, la forma de agradar a Dios y hallar la bienaventuranza residía en esforzarse con el mejor intento de la voluntad para obedecer la ley divina, y esto no solo sería posible en el creyente, sino también en el incrédulo. ¿Cómo definir, entonces, el pensamiento de Pelagio? H. Gianinni dice:

Afirma Pelagio que Dios ha creado al hombre libre y que, por tanto, el pecado de Adán solo puede imputársele a Adán y no al género humano. En otras palabras: no es un mal transmisible de generación en generación. Por lo que basta el esfuerzo humano para salvarse, llevando una vida recta y piadosa.

Paulino de Milán (370-429), en el siglo V, lo definió en seis afirmaciones:

Que Adán nació mortal y habría muerto si hubiese o no [cometido] pecado. Que el pecado de Adán lo perjudicó solo a él y no al género humano. Que desde que nacen los pequeños, están en el estado que Adán estaba antes de su transgresión. Que ni muere por la muerte de Adán toda la raza de hombres, ni por la resurrección de Cristo resucita toda la raza de hombres. Que la ley envía a los hombres al reino de los cielos y el evangelio [también]. Que aun antes de la venida del Señor fueron los hombres irreprensibles, es decir [que eran] sin pecado.

Santo Tomás de Aquino (1225-1274) lo resumió en tres puntos:

Negaba que en los niños se diera pecado original… afirmaba que la iniciativa de las buenas obras la tiene el hombre en sí mismo, aunque su consumación procede de Dios… [y que] la gracia se da al hombre por sus méritos propios.

Pelagio, como gran pensador, era hábil escritor. Hacia finales del siglo IV y durante los primeros años del siglo V, tanto en Roma como en África, se ocupó de desarrollar y poner por escrito su pensamiento, lo que aun más reputación le traería, ya no solo como consejero y guía espiritual, sino también como gran exegeta y teólogo. Dentro de sus obras producidas más importantes se encuentran Expositiones XIII Epistularum Pauli Apostoli, anterior al 410; Expositiones, Eclogae, De natura, De vita christiana, Ep. ad Demetriadem y Ep. ad Celantiam, que datan del 411 a 418. En estas se contiene toda su teología, doctrina distintiva y particular por su fuerte énfasis autosotérico: lo que proponía en ellas era una autosalvación. La forma de introducir esta nueva reflexión sería mediante una nueva relectura de la naturaleza humana.

El principio autosotérico desprendido de la doctrina de Pelagio y Celestio sería la consecuencia obvia del exagerar las potencias de la voluntad humana; lo que resultaría, además y lógicamente, en una deducible minimización de la gracia divina. No es, sin embargo, que Pelagio negara totalmente la necesidad de la ayuda de la gracia. La falencia en su sistema era que la gracia simplemente capacita con más poder para lograr hacer el bien con menor dificultad.

Gracia así entendida es instrucción para el bien y una nueva posibilidad natural de libre realización. Luego lo que Dios demanda se entiende no como posiblemente realizable, como suspendido entre la duda de lo real y lo posible, sino como realidad de hecho. Si Dios ordena es porque sabe que el hombre puede cumplir. Sería absurdo, para Pelagio, que Dios demande y ordene sabiendo, a la vez, que los objetos que reciben el mandamiento no pueden realizarlo. El hombre se encuentra capacitado para hacerlo y así responder. Y para que este cumplimiento sea realizado fácilmente, entonces Dios ayuda con Su gracia. La gracia, entonces, es la posibilidad real del libre albedrio para no pecar, para determinar entre hacer el bien y no hacer el mal, la instrucción de razón y voluntad natural.

Pelagio creía que “cualquier hombre, en cualquier momento que escoja, puede dejar de pecar y desde ese momento en adelante ser y mantenerse perfecto”. Afirmaba que el pecado no se transmite ni imputa de progenitor a progenie, puesto que no existe representación (federal) entre Adán y sus descendientes, y por causa de eso los infantes no nacen con pecado hereditario u original, no siendo entonces para ellos necesario el sacramento del santo bautismo. Los hombres, por naturaleza, tienen la capacidad inherente de no ser pecadores, es decir no ser como sus primeros padres al decidir no imitarlos obedeciendo la ley moral escrita en sus corazones y conciencia. Estos pueden, de hecho, por ellos mismos, no seguir el ejemplo de pecado y así, en conclusión, ser intachables y justos, y esto, hecho realidad imitando a Cristo, quien, en este caso, no es más que un ejemplo de perfección moral y elevación. Si el pecado de Adán, para Pelagio, no afectó ni introdujo nada al cuerpo y alma de sus descendientes, puesto que le afectó a él solo, luego todos estos nacen en el mismo estado de justicia e integridad que poseía Adán al ser creado, y por sus propias fuerzas llegar a un estado de impecabilidad. En resumidas cuentas, Pelagio no podía afirmar las célebres oraciones de Ambrosio de Milán (†397): “Fue Adán, y en él fuimos todos. Pereció Adán y en él todos perecimos”, y “Yo caí en Adán, en Adán fui expulsado del paraíso, en Adán morí”. Ni tampoco podía estar de acuerdo con Isidoro de Sevilla (†636), quien escribió: “La nobleza del hombre no depende del poder humano”, “El progreso del hombre es un don de Dios y nadie puede mejorarse a sí mismo sino con la ayuda de Dios”, “los defensores del libre albedrío no podrán aventajarse en el bien con su propio valor a no ser sostenidos con la ayuda de la gracia divina”, y “La gracia celeste no haya mérito en el hombre”.

El pensamiento de Pelagio presentaba grandes problemas y causaba muchas preguntas: ¿Cómo calificar al hombre en su estado actual? ¿Cuál es el juicio interpelante del evangelio sobre él? ¿Cuáles son los datos que aporta la experiencia humana? El hombre es pecador, claro está, pero ¿hasta qué punto? ¿Sigue siendo libre o es esclavo del pecado hasta ser definido por la impotencia? ¿Cuál es la relación entre su miseria actual y la caída del primer hombre (Adán)? ¿En qué consistió la caída de Adán al pecado? ¿Cuáles fueron sus consecuencias y hasta qué punto afectaron a toda la raza? ¿Cómo definir el remedio enviado por Dios para solucionar el problema del pecado? ¿Qué es la gracia? ¿Cuál es la parte respectiva de Dios y del hombre en esta obra de restauración-salvación? ¿Dónde queda, en este caso, la gracia divina? El problema es que, para Pelagio, la gracia o es nuestra naturaleza original adánica pre-caída, el don de la razón natural, la posibilidad del libre albedrío, o bien un auxilio extraordinario de Dios para así realizar con mayor facilidad lo que antes ya podíamos hacer con cierta dificultad.

¿Qué hay, entonces, de la obra redentora de Jesús para los pecadores? Para Pelagio y los suyos, el influjo redentor de Cristo solo se reduce a una fuente de doctrina que ha de ser creída, una nueva Ley que lleva a la virtud mediante la imitación, y un ejemplo que ha de ser seguido, tras rechazar el ejemplo pecaminoso de los padres, para alcanzar en esta vida la santidad absoluta y, tras la muerte, la bienaventuranza final y eterna. Pero aunque el hombre pueda salvarse sin la intervención eficaz y suficiente de la gracia, aunque tiene vida eterna sin contar con los méritos del Hijo de Dios, aunque la sangre de Cristo se limita a incitar al mejor ejemplo de la justicia perfecta, no quiere esto decir que no tenga obligaciones de carácter moral: por su propia obediencia a la ley de Dios, el hombre logra redimirse y, por consiguiente, busca ser mejor que aquellos que vivieron antes de la Ley y después de ella. Como escribió G. Papini, bajo esta doctrina “la observancia de la ley moral salva a la par que el evangelio”.

El argumento central de Pelagio del cual se desprenden todas sus ideas ha de encontrarse en su teoría de los tres aspectos éticos de la conducta o comportamiento humano. La conducta del ser humano en la antropología teológica de Pelagio consiste en que esta se compone de poder, querer y realizar. De estas tres, solo la primera ha de atribuirse al don de Dios. Las dos restantes, dependen enteramente del hombre y la libertad-capacidad de su voluntad. Para Pelagio, el posee (poder) proviene de Dios, y no puede ser iniciado en el hombre si primero la gracia no obra. El velle (querer) y esse (realizar) proceden, como única fuente de origen, del libre albedrío. Si hemos entendido bien este pensamiento, lograremos concluir que, puesto que el ejecutar el acto depende del hombre solo, luego este, al ser hecho por sí mismo, es contado como mérito o justicia individual (personal), ya que, lo que se ordena hacer, se estaría realizando de forma libre y voluntaria. Ahora, cabe preguntar: ¿Cómo el hombre, aún no en estado de gracia, quiere y puede realizar alguna virtud o cumplir la ley de Dios por sí mismo y solo considerando la potencia de su voluntad? La respuesta obvia sería concluir que, para Pelagio, el pecado original no existe y la caída no ha afectado a todos los hombres, sino solo y únicamente a Adán, mas no a sus descendientes. Esta idea es sostenida a tal punto que, como él mismo dice, hay “una santidad natural en nuestro interior”, la cual es un reflejo claro de “cómo hemos sido hechos por Dios”.

Estando Pelagio en sus primeros años en Roma, el primer contacto que tuvo con Agustín, no personal, sino de ideas escritas, fue cuando escuchó la lectura de la famosa oración: “Da quod iubes, et iube quod vis” [Concede lo que mandas y manda lo que quieras], contenida en sus Confesiones. Pelagio se molestó al oír esto, ya que firmemente sostenía que, como escribe James Orr, el acto de “dar una orden presuponía en aquel que la recibía el poder de obedecer; y creía que era de máxima importancia… poner énfasis en el poder pleno y completo del hombre en su fuerza natural para obedecer la ley de Dios”. Las palabras de Agustín le parecieron en definitiva “un signo explícito de anulación de la libre voluntad”. Pelagio no toleraría que se afirmara que el hombre en todo depende de otro y no de su propia voluntad y determinación libre.

A causa del saqueo que las tropas visigodas de Alarico (c. 370) provocaron al llegar a Roma en agosto del 410, muchos que huyeron de la ciudad, entre los cuales se encontraba Pelagio junto a Celestio, se dirigieron al norte de África, a Cartago, donde también sembraron su doctrina, aunque en términos no tan fuertes ni directos. Desde allí, las herejías se esparcieron por diversas localidades del imperio, tanto de oriente como occidente, desde Sicilia hasta Éfeso. Sin embargo, no sería una empresa fácil. Los esparcidores del error fueron a parar a la cuna del agustinismo, donde los principios de la gravedad del pecado, como peccatum originale (pecado original), ya eran una herencia bien establecida gracias a las contribuciones fundamentales del abogado y polemista Tertuliano y el obispo Cipriano. Pelagio solo estuvo un tiempo en el norte de África, luego se mudaría a oriente, a Palestina. Celestio, en cambio, en Cartago aspiraba ya al ministerio, pero su doctrina le causaría más de un problema. Su pensamiento consistía, al menos, en seis puntos que eran incompatibles con la doctrina tradicional norafricana: (1) Adán habría muerto aunque hubiera incurrido en pecado o no; (2) su pecado le perjudicó solo a él y no al posterior género humano; (3) la ley salva y lleva al cielo al igual que el evangelio; (4) antes de la venida de Cristo había hombres impecables, sin pecado; (5) los niños, al nacer, se encuentran en el mismo estado de justicia e integridad que Adán tenía antes de pecar, y (6) que no es cierto que el pecado de Adán es la causa de la muerte del hombre, ni que la resurrección de Cristo es la causa de su resurrección. Su basto cuerpo de doctrinas, aun antes que el de su maestro, tras ser analizado por la iglesia africana, fue el primero en ser contestado. Se le opuso, tanto a su doctrina como a su ordenación sacerdotal, el diácono Paulino de Milán, gracias a quien las enseñanzas de Celestio fueron en el Sínodo de Cartago del 411, rechazadas por Aurelio, obispo cartaginense, y por quien no logró ser ordenado al sacerdocio. Luego de su aparente derrota en el norte de África, se dirigió a oriente, a Éfeso, donde sería recibido de tan buena gana que sería establecido como sacerdote en el 415.

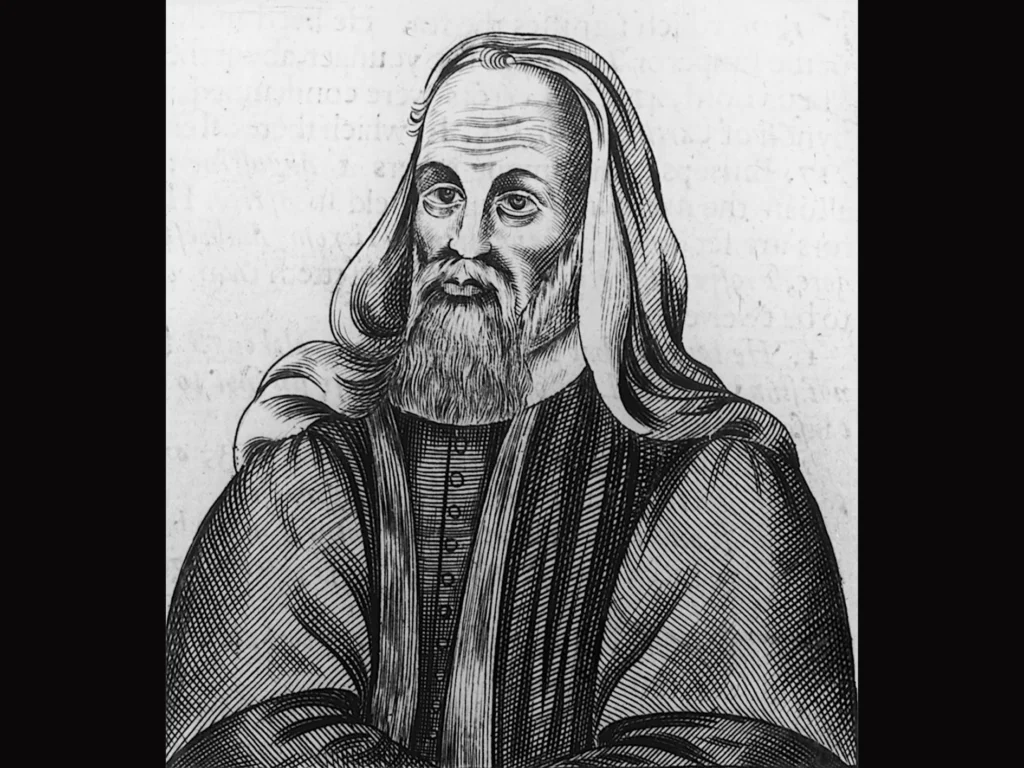

Pelagio, cuando su discípulo fue condenado y excomulgado por la iglesia africana, se encontraba ya en Belén. Allí, como también hizo en Roma, dio gran ejemplo de virtud y santidad. Así como en Roma se ganó para sí al abogado Celestio, aquí convenció a Juan, Patriarca de Jerusalén. Sus intenciones tenían cierto éxito, hasta que apareció en esta historia un personaje que haría saber a Palestina que el nuevo asceta enseñaba un peligroso error. Las ideas de Pelagio llegaron al conocimiento de Eusebio Sofronio Jerónimo, o Jerónimo de Estridón (†420), el gran teólogo y exégeta que estaría tras la traducción de la Vulgata Latina en el 382 a petición del obispo Damaso I (†384). Este fue quien descubrió “el virus de su doctrina… y manifestó el peligro de sus nuevas ideas”. San Jerónimo no demoró en escribir sobre Pelagio y su doctrina. En el año 414, Jerónimo escribió en Belén, dentro de sus bastos comentarios al Antiguo Testamento hebreo, importantes obras de diversa clase donde trató la discusión pelagiana, como el Comentariorum in Ieremiam prophetam libri sex [Comentario al profeta Jeremías en seis libros], Dialogus adversus pelagianus [Diálogo contra los pelagianos], adversus pelagium [Contra Pelagio], y la Epístola CXXXIII ad Ctesiphontem [Epístola 133 a Cresisfonte]. En estas obras se refirió al pelagianismo como “el misterio de iniquidad [que] desgarra todo lo que toca”. Fue directo y claro al exponer el error de Pelagio; no lo suavizó ni omitió. Supo muy bien con qué clase de doctrina estaba tratando y cuán fuertes debían ser las refutaciones. Jerónimo vio en el espíritu del error pelagiano las palabras de Isaías 14:13. Pelagio era el que “carga las almas ignorantes para ilusionarlas, como después de un pesadísimo sueño”. Jerónimo no dudó en ver en estas doctrinas los antecedentes del paganismo, sobre todo de las doctrinas estoicas de Zenón. Inclusive, en ocasiones hizo uso de autores paganos para demostrar que aun entre ellos la total confianza en el hombre y plena dependencia de él mismo eran algo despreciable y contra la misma razón. El ya anciano Jerónimo, batallando contra esta última plaga, diría: “he procurado siempre con todo empeño que los enemigos de la iglesia sean mis enemigos”. Ya que el gran maestro había contestado a las erradas doctrinas, la iglesia también lo haría, aunque no con los mejores resultados. Un grupo de Sínodos locales en 415, como el de Dióspolis de Palestina, tratarían de condenar a Pelagio. Pero este, haciendo uso de su retórica, argumentaciones y ventaja en el griego saldría libre, inocente de los cargos de herejía y victorioso para seguir propagando su doctrina.

Es bajo este contexto, tanto de occidente como de oriente, donde se pondrían los fundamentos para la última controversia en la que Agustín formularía su cuerpo doctrinal. Aunque el hiponense trató con herejías anteriores, ninguna le ha dado su tan alto baluarte de importancia, a lo largo de la historia de la iglesia, como lo fue en la controversia pelagiana, desde la cual brilla como doctor de la gracia de Dios. Agustín era brillante. Poseía una mentalidad audaz, como pocas son vistas en la historia universal. Capacitado en toda ciencia y habilidades elevadas para exponer las Escrituras, formulaba la doctrina de una manera única, propia y poco común. Así su fama y experiencia trascienden los sectores cristianos. Como escribe H. Von Campenhausen, “Él seduce a paganos y cristianos, a filósofos y teólogos sin distinción de orientación y de confesión y los lleva a ocuparse de sus escritos y a escudriñar su voluntad y su persona”. Luego de sus muchas batallas contra los maniqueos, y aun luchando contra el donatismo, levantó ante el sistema pelagiano (o celestiano) las verdades de la Revelación cristiana: el pecado y la gracia. Llevando así sus conclusiones a una dimensión aplicativa diversa y trascendente. No es fácil analizar las investigaciones de Agustín sobre estos tópicos, sin embargo, con toda razón se muestran decisivas en el campo de la teología del pecado, de la gracia y la dimensión antropológica. Agustín es diferente al tratar estos asuntos. Las direcciones que toman sus investigaciones no permiten encasillar sus conclusiones en un solo marco. Así, por ejemplo, lo ha demostrado Ghislain Lafont. La fuerza e intensidad de su experiencia con la gracia se suma como piedra angular desde la cual su doctrina de la gracia comenzara a erigirse. Aunque en la presente ocasión no ahondaremos en estas direcciones hasta donde la investigación de Agustín llega, intentaremos describir de la mejor manera posible sus principales ejes doctrinales dentro del cuadro de la controversia pelagiana y semipelagiana.

El primer contacto directo que Agustín (354–430) tuvo con las noticias del creciente pelagianismo, provino de su lectura de una obra del mismo Pelagio que le compartieron Timasio y Jacobo. Era el De natura, escrito probablemente alrededor del 405/406 en Roma. Las palabras de Agustín sobre el contenido del De natura fueron enfáticas. En dicha obra, Pelagio expuso que es posible “llegar a la justicia y la vida eterna por otro camino fuera del misterio de la cruz”. Por esa razón se ocuparía, con ardiente deseo, de ir en “la defensa de la potencia de la cruz de Cristo”. Agustín respondería al escrito pelagiano y refutaría sus doctrinas en su De natura et gratia del 414/415. Arremetería con la verdad de la pecaminosidad de la naturaleza humana y la suficiencia y poder de la gracia contra las tesis de Pelagio, quien se ocupó de “frustrar la cruz de Cristo” y defender “la naturaleza del hombre contra la gracia de Dios”. Agustín definiría al pelagianismo como la herejía “más reciente de todas en su tiempo, como la doctrina de los enemigos de la gracia de Dios… [los que] llegan a creer que sin la gracia el hombre puede cumplir todos los mandamientos divinos”. Agustín era el doctor gratie, quien vivió en su propia experiencia, y conoció por las Sagradas Escrituras, el poder de la gracia, su eficacia y total necesidad. Lo que le convirtió en un libre hijo de Dios y miembro vivo de la única, santa y católica (universal) Iglesia, quien no podía ser sustituido ni minimizado. No solamente Agustín se levantó contra el pelagianismo; la iglesia africana y sus venerables representantes lo hicieron también.

En el 416, gracias a la intervención de Agustín, los obispos africanos condenarían en los sínodos de Cartago y Milevi las tesis pelagianas y celestianas. A Roma también serían enviadas cartas sinodales que informarían a Inocencio (378–417), obispo de Roma (401–417), sobre lo sucedido y le pedirían su intervención condenando también las herejías de Pelagio y Celestio. Inocencio, respecto a Pelagio, tras echar un vistazo a su obra, diría: “hallamos muchos textos contra la gracia de Dios, muchas blasfemias, fiada placentero, nada que no sea desagradable, nada que cualquiera no tenga que condenar y pisotear”. Sin embargo, informaría a la iglesia africana que resolvería solo condenar el cuerpo de doctrinas y excluir a Pelagio y Celestio condicionalmente, si estos persistían con sus doctrinas. Al parecer, para Agustín esto era suficiente. La sede de Roma, por boca de Inocencio, ya había hablado, el asunto debió quedar zanjado. Al final de un sermón sobre el Evangelio de Juan (6:54-66) diría a sus comulgantes:

Refuten a los que se oponen a la gracia, y a los obstinados tráiganmelos a mí. Porque a propósito de esta cuestión [pelagiana] ya se han enviado a la sede apostólica [Roma] las actas de dos concilios; de allí han llegado también los rescriptos. El asunto quedó cerrado; ¡ojalá concluya de una vez el error! Así, pues, los amonestamos para que tomen conciencia, los enseñamos para que estén instruidos; oremos para que cambien. Vueltos al Señor.

Agustín estaba muy confiado; ignoraba lo que se avecinaba. El que Roma hablara no puso fin a los intentos reivindicadores de Pelagio y Celestio. Esta vez ocurriría algo que incluso pondría en duda la misma infalibilidad de las palabras y decisiones eclesiásticas del obispo de Roma. La paz duró solo un poco tiempo. Luego de la muerte de Inocencio en marzo de 417, poniendo fin a su pontificado y siendo sucedido por Zósimo (pontífice de Roma entre los años 417–418), los herejes, aprovechadores como eran, vieron el nombramiento del nuevo obispo, quien, aunque informado de la controversia no la conocía del todo, como una oportunidad final de ser liberados de las condenas de los sínodos africanos. Pelagio escribió a Zósimo, y Celestio le visitó personalmente. El obispo de Roma habló nuevamente, pero esta vez para rehabilitar a los disidentes. El actuar del obispo Zósimo ha dado muchas opiniones. Respecto a ello Ramos-Lisson dice:

A la vista de las actuaciones de Zósimo no es fácil dar un veredicto sobre ellas, pues no sabemos si fueron debidas a una excesiva precipitación, o a la habilidad de los acusados para desdecirse, o también a las influencias de los simpatizantes de Pelagio en Roma. Pero, por la actuación posterior de Zósimo, no es una hipótesis aventurada pensar en que tuviera una falta de información veraz sobre el tema.

Agustín y los obispos africanos se informaron de la resolución de Zósimo; la cual en nada favorecía a la unidad y ortodoxia de la iglesia. Remitieron a Roma, a la sede del nuevo obispo, un memorial que contenía diversas condenas al sistema doctrinal pelagiano. Mientras se esperaban las respuestas desde Roma, la iglesia africana se reunió en dos nuevos Sínodos, en el 417 y 418, donde nuevamente ratificaron las condenas de la doctrina de Pelagio y Celestio. El obispo Zósimo, en respuesta a las nuevas iniciativas sinodales norafricanas, acabó convencido. Ordenó que se le presentaran en Roma los dos herejes para que respondieran a las acusaciones presentadas por la iglesia de Cartago, pero estos no asistieron. Finalmente, publicó la Epístola tractoria, donde invitó a todos los obispos a admitir el fallo y condena de las tesis pelagianas. A las respuestas contra la herejía también se sumó el juicio del emperador Flavio Honorio (384–423), quien determinó castigar a ambos con el destierro. De aquí en adelante, ya no habría más noticias de Pelagio y Celestio. Después de las tambaleantes decisiones de Occidente, la doctrina pelagiana fue condenada. Pero también oriente daría su veredicto dando lugar a esta controversia dentro de los intentos de condenar la herejía cristológica del patriarca de Constantinopla Nestorio (†451). El ecuménico Concilio de Éfeso del 431 condenaría definitivamente tanto el Nestorianismo como el Pelagianismo. Aunque tanto Occidente como Oriente condenaron enérgicamente el pelagianismo, no todos los obispos se sometieron a tal condena. La resistencia, a la conclusión de Zósimo, sería de parte de algunos obispos italianos; sobresaliendo, como defensor del pelagianismo, Julián de Eclano, gracias a quien el debate prevalecería en los sectores monásticos latinos dando pie a la segunda y última parte de la controversia pelagiana.