Siguiendo tan de cerca la Reforma, no es sorprendente que el movimiento puritano en Inglaterra creyera tan firmemente en los avivamientos de la iglesia como el gran medio por el que la iglesia avanza en el mundo. Porque la Reforma fue en sí misma el mayor avivamiento desde Pentecostés, una primavera de nueva vida para la iglesia a tal escala que los casos registrados en la era apostólica de tres mil convertidos en un día, y de una “gran multitud de sacerdotes” que se volvieron “obedientes a la fe”, ya no parecían increíbles.

La Reforma, y aún más, el puritanismo, han sido considerados desde muchos aspectos, pero se ha pasado por alto con demasiada frecuencia que las principales características de estos movimientos, como, por ejemplo, la extensión de su influencia, la singular posición que se le dio a la Escritura y la transformación del carácter de los moralmente descuidados, son todos efectos del avivamiento. Cuando el Espíritu Santo se derrama en un día de poder, el resultado está destinado a afectar a comunidades enteras e incluso a naciones. La convicción de pecado, la ansiedad por poseer la Palabra de Dios y la dependencia de aquellas verdades que glorifican a Dios en la salvación del hombre, son consecuencias inevitables.

Hoy en día los hombres pueden asombrarse de las influencias que cambiaron tan rápidamente la dirección espiritual de Inglaterra y Escocia hace cuatrocientos años, convirtiéndolas en naciones lectoras de la Biblia y testigos de un credo tan poco halagador para la naturaleza humana y odioso para el orgullo humano.

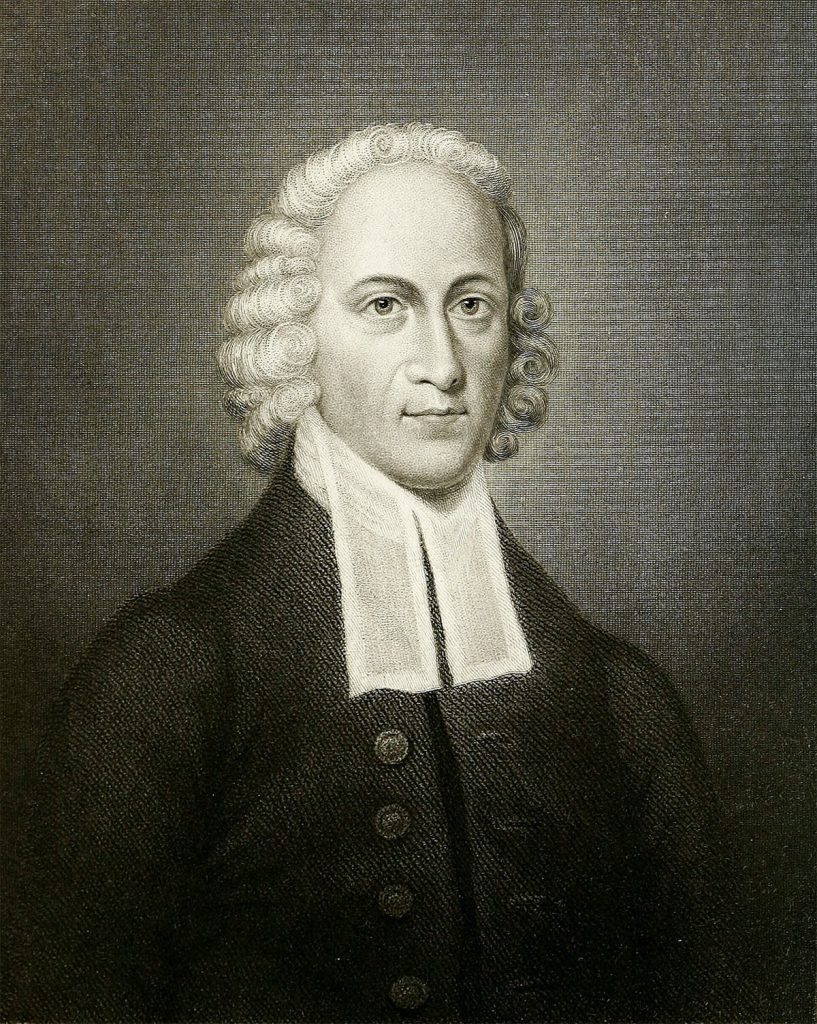

Innumerables escritores han intentado explicar el fenómeno por consideraciones políticas y sociales. Han supuesto que el éxito que alcanzaron los reformadores y puritanos históricos se produjo por una curiosa combinación de circunstancias históricas que no cabe esperar que se repita. Sin embargo, para los cristianos de aquella época, la explicación era totalmente diferente. Leyeron en las Escrituras que cuando el Espíritu se derrama desde lo alto, el desierto se convierte en un campo fructífero (Isaías 32:15). También leyeron: “No con fuerza ni con poder, sino con mi Espíritu, dice el Señor de los Ejércitos”. (Zacarías 4:6), y atribuyeron toda la renovación espiritual de su época a la misericordia de Dios. Al adoptar este punto de vista, comprendieron de inmediato que todos los éxitos de la Reforma eran repetibles como las victorias de la era apostólica, pues la Escritura no pone ninguna limitación a la obra del Espíritu de glorificar a Cristo y extender su reino. Así, en la época de la Reforma se recuperó la creencia en lo que puede llamarse cristianismo de avivamiento, y la atención que los puritanos que siguieron prestaron a esta área de la verdad influyó profundamente en los siglos siguientes y dio al mundo de habla inglesa lo que puede llamarse la escuela clásica de la creencia protestante en el avivamiento. Esta perspectiva llegó a ser tan predominante que hasta el siglo XIX todos los que escribieron específicamente sobre el tema representaban el punto de vista puritano. De estos escritores, los más notables que trataron el tema del avivamiento en profundidad fueron Robert Fleming (1630-1694) en su The Fulfilling of the Scripture, Jonathan Edwards (1703-1758) en varias obras, y John Gillies (1712-1796) en su Historical Collections Relating to Remarkable Periods of the Success of the Gospel.

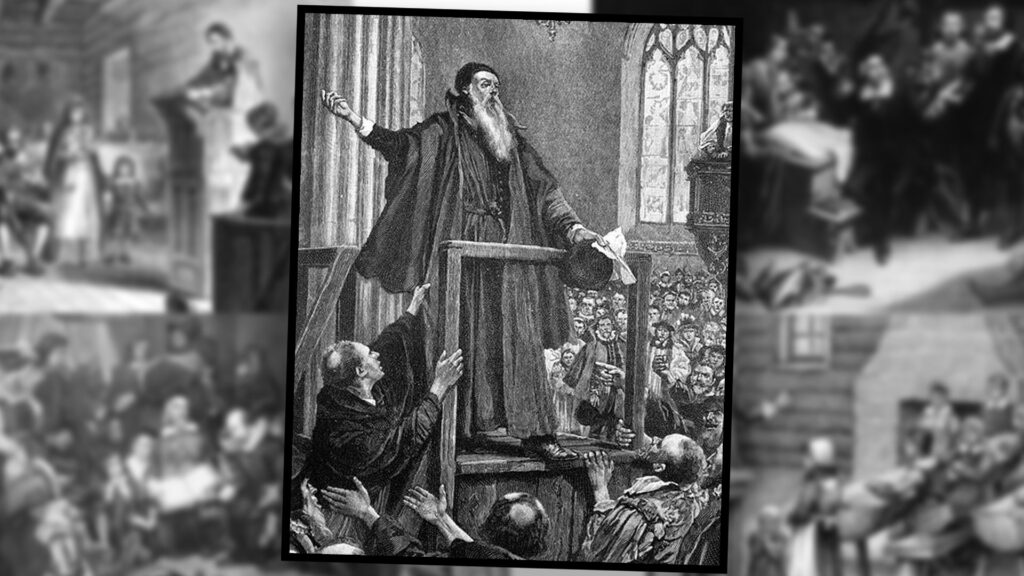

El comienzo de la Reforma en Inglaterra y Escocia estuvo marcado por la sed de las Escrituras entre el pueblo. La versión de Tyndale del Nuevo Testamento circuló en ambos reinos a partir de 1526 y pronto aparecieron una serie de predicadores, al principio poco numerosos, cuyo ministerio tuvo efectos que no se habían visto comúnmente durante muchos largos siglos. Del reformador escocés George Wishart, martirizado en 1546, tenemos este relato de su predicación al aire libre: “Se subió a una valla de tierra y continuó predicando a la gente durante más de tres horas, y Dios obró tan maravillosamente con ese sermón que uno de los hombres más malvados del país, el laird de Sheld, se convirtió gracias a él, y sus ojos corrieron con tal abundancia de lágrimas que todos se asombraron de él”.

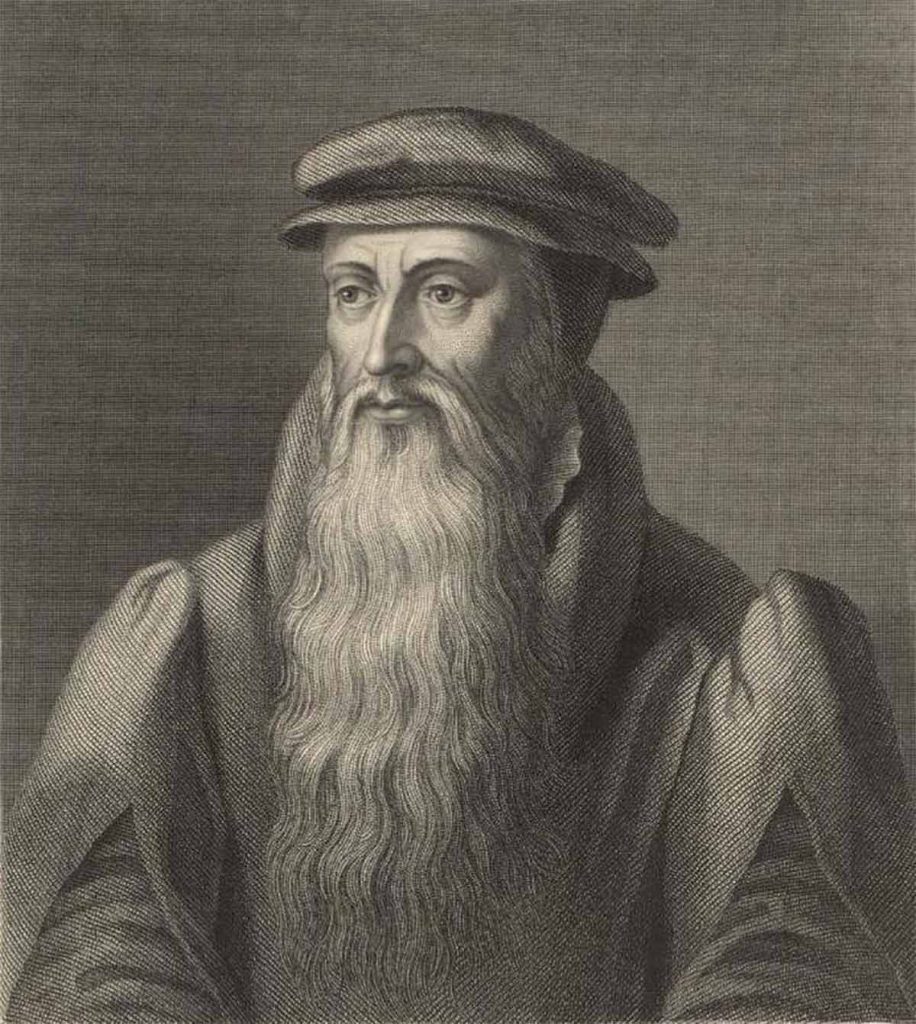

Escenas como ésta no tardaron en ser comunes en el reino del norte. En mayo de 1556, John Knox, corriendo el guante de los poderes católicos que aún controlaban el país, predicó durante diez días consecutivos en Edimburgo. Cuando volvió a Escocia, en 1559, el renacimiento espiritual se hizo general. “Dios multiplicó tanto nuestro número”, escribe Knox sobre el crecimiento de la causa protestante, “que parecía que los hombres habían llovido de las nubes”. En una carta a un amigo inglés escrita el 23 de junio de 1559, dice:

Ahora, durante cuarenta días y más, mi Dios ha usado mi lengua en mi país natal, para la manifestación de su gloria. Sea lo que sea lo que sigue ahora, en cuanto a mi propio cadáver, su santo nombre sea alabado. La sed de la gente pobre, así como de la nobleza aquí, es maravillosamente grande, lo que me hace sentirme reconfortado de que Cristo Jesús triunfará por un espacio aquí, en el norte y en las partes extremas de la tierra.

Al recordar este glorioso período, el historiador de la Iglesia escocesa, Kirkton, escribió más tarde:

La iglesia de Escocia ha sido singular entre las iglesias. Y, en primer lugar, es de admirar que, mientras que en otras naciones el Señor pensó que era suficiente condenar a unos pocos en una ciudad, pueblo o familia para sí mismo, dejando a la mayor parte en la oscuridad, en Escocia toda la nación se convirtió en masa; y dentro de los diez años después de que el papismo fue descargado en Escocia. no había diez personas de calidad que se encontraran en ella que no profesaran la verdadera fe reformada, y así fue entre los comunes en proporción. He aquí una nación nacida en un día.

Incluso cuando se tiene en cuenta el número de personas que se dejaron llevar por la persuasión externa en lugar de por la convicción espiritual interna, la historia de la Reforma escocesa es un registro elocuente del gran éxito que tuvo el evangelio entonces. Fue un gran renacimiento.

Lo mismo ocurre en Inglaterra. A pesar de las sanciones más severas contra la posesión de las Escrituras y contra la predicación no autorizada, la preocupación espiritual se extendió rápidamente en los últimos años de Enrique VIII, después de la aparición del Nuevo Testamento de Tyndale. Durante el reinado del rey niño, Eduardo VI (1547-1553), la predicación pública del evangelio por parte de Latimer, Hooper, Bradford y otros tuvo un éxito notable. Una anotación en los registros de Santa Margarita, Westminster, da testimonio de la manera en que la gente se esforzaba por escuchar la Palabra de Dios; señala que se gastó un chelín y seis peniques “para reparar varios bancos que se rompieron cuando el doctor Latimer predicó”. Hablando de unos años más tarde, John Jewell escribe lo siguiente sobre las reuniones al aire libre en la ciudad de Londres: “A veces, en Paul's Cross se sentaban seis mil personas, lo que era muy penoso para los papistas”. Detalles como estos muestran que la Reforma inglesa fue mucho más que una serie de actos legislativos ejecutados por las autoridades. Sin duda, las decisiones políticas influyeron, pero la política de quema que se cobró casi trescientos protestantes en el reinado de María Tudor (1553-1558) sirvió para demostrar que las convicciones estaban plantadas en muchos corazones que ninguna fuerza podría desarraigar. A la muerte de María, el último monarca católico inglés desapareció de la escena hasta la restauración de Carlos II en 1660, y dos años después, en 1560, el Parlamento escocés abolió formalmente la religión católica en Escocia.

La tormenta de persecuciones que se desató en el reinado de María hizo algo más que poner a prueba las raíces de la nueva fe. Al conducir al exilio temporal a varios de los líderes espirituales más jóvenes, los puso en contacto más estrecho con las iglesias reformadas del continente. La influencia de los dos teólogos continentales, Martín Bucero y Pedro Mártir Vermigli, ya se había hecho sentir al haber enseñado en Cambridge y Oxford respectivamente en los días de Eduardo VI, pero ahora, al reunirse en Ginebra una congregación de unos doscientos exiliados, se experimentó de primera mano todo el peso del ministerio de Calvino, tan poderoso en el púlpito como en la sala de conferencias. Desde este refugio en los Alpes suizos, Knox y Christopher Goodman se dirigieron a Escocia, mientras que los demás regresaron a Inglaterra tras la llegada de Isabel I en 1558. A partir de entonces, los dos grupos, los “Covenanters”, llamados en el norte por los pactos públicos y nacionales por los que afirmaban su lealtad común a Dios, y los puritanos, en Inglaterra, se desarrollaron en líneas paralelas, como dos arroyos que nacen en una fuente. La fuente no era tanto Ginebra como la Biblia que los exiliados acababan de traducir y publicar con muchas notas marginales en 1560. Entre esa fecha y 1644 se publicaron no menos de 140 ediciones de la Biblia de Ginebra y, como dijo un escritor moderno, “se leía en todos los hogares presbiterianos y puritanos de ambos reinos”. Cuando estas dos corrientes se reunieron de nuevo en la convocatoria de la Asamblea de Westminster en 1643, su unanimidad se plasmó en las grandes verdades de la religión evangélica recogidas en la Confesión de Fe. En su comprensión del evangelio y en la práctica de la divinidad, los cristianos de Inglaterra y Escocia eran entonces uno, y las exposiciones de los puritanos escoceses se leían con tanta avidez en Londres como los escritos de los puritanos ingleses al norte de la frontera.

El problema al que se enfrentaban los evangélicos ingleses y escoceses en 1560 era básicamente el mismo, a saber, la necesidad de difundir el evangelio a nivel parroquial en los países que se habían convertido formalmente en protestantes. En Inglaterra, el principal obstáculo para este esfuerzo era el peso muerto de la Iglesia, que, aunque “reformada” por las leyes del Parlamento, permanecía en muchas zonas en su antigua condición espiritual previo a la reforma. Durante el siglo siguiente, los “puritanos”, como se les apodó en la década de 1560, se dedicaron a la labor de renovación de la Iglesia nacional, labor que concluyó con la expulsión de la mayoría de ellos tras la aprobación del Acta de Uniformidad en 1662. La época puritana propiamente dicha abarcó estos cien años.

En Escocia, desde el principio, la iglesia nacional se vio libre de los enredos que el estado semireformado de la Iglesia provocó en Inglaterra. De un plumazo, el antiguo sacerdocio y la jerarquía episcopal perdieron sus puestos, excepto en las todavía católicas Highlands, y el liderazgo de la Iglesia reformada quedó en manos de Knox (c. 1514-1572) y sus sucesores. Sin embargo, la forma presbiteriana de gobierno eclesiástico, que los liberó de la corrupción de la prelatura e hizo posible el ejercicio de una disciplina eclesiástica bíblica, no pudo continuar sin obstáculos durante mucho tiempo. Jacobo VI de Escocia no tenía más entusiasmo por la piedad experimental que su madre, María Reina de Escocia, que fue depuesta del trono en 1567, y en poco tiempo se puso en contra de los sucesores de Knox, actividad en la que pudo participar con mayor poder cuando también se convirtió en Jacobo I, Rey de Inglaterra en 1603. A partir de entonces, con la ayuda de obispos dispuestos a ello, se esforzó por frenar la independencia de la Iglesia escocesa y por suprimir a los puritanos ingleses. Esta fue la política que condujo finalmente a la Guerra Civil de 1642 y a la derrota de su hijo, Carlos I.

A pesar de la fuerza ejercida contra las causas de los puritanos y de los pactantes, ambas prosperaron y ello porque la creciente marea de la vida espiritual no pudo ser contrarrestada eficazmente. En ambos reinos surgió una escuela de predicadores de los que realmente se podía decir que su evangelio no venía sólo de palabra, “sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros”. (1 Tes. 1:5).

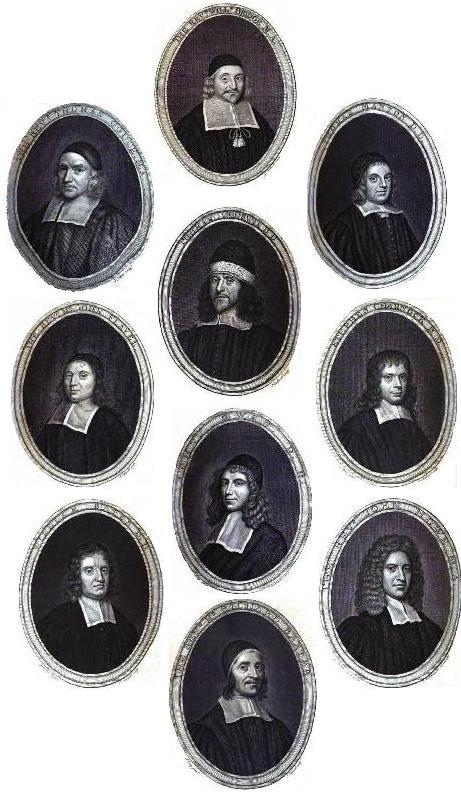

En el sur, la Universidad de Cambridge fue el vivero de esta escuela. Thomas Cartwright dio impulso al movimiento a finales de 1560, cuando su predicación en Great St. Mary's se hizo tan popular que “el sacristán tuvo que derribar las ventanas, debido a las multitudes que acudían a escucharle”. Cartwright y otros fueron pronto destituidos por su audacia, pero la consigna del movimiento siguió siendo: “Orad por la reforma mediante el poder de la palabra predicada”. A partir de la década de 1570, los amigos de Cartwright, como Richard Rogers, John Dod y Arthur Hildersham, comenzaron a ponerlo en práctica a nivel parroquial. En los siguientes treinta años, los pocos se convirtieron en una avalancha, en parte gracias a la fundación del Emmanuel College en Cambridge por Sir Walter Mildmay en 1584 (“para hacer que el mayor número posible sea apto para la administración de la Palabra Divina y los Sacramentos”), y en parte por la conversión de William Perkins.

Perkins, nacido en el año de la ascensión de Elizabeth, se convirtió en estudiante del Christ's College de Cambridge en 1577, cuando no tenía ninguna inquietud espiritual. El gran cambio se produjo cuando aún era estudiante. A la edad de veinticuatro años fue nombrado miembro de su Colegio y más tarde, durante más de quince años hasta su temprana muerte en 1602, predicó en la Iglesia de St Andrews de la misma ciudad universitaria. En estas funciones, Perkins ejerció una enorme influencia. Incluso en 1613, cuando Thomas Goodwin fue a Cambridge, nos dice que “toda la ciudad estaba llena con el discurso del poder del ministerio del señor Perkins”. “El maestro Perkins”, dice Samuel Clarke, “sostenía una luz ardiente y brillante, cuyas chispas volaban por todos los rincones del reino”.

Un poder similar tuvo el ministerio de Laurence Chaderton (¿1546?-1640), el primer maestro del Emmanuel College, cargo al que renunció en favor de otro puritano, John Preston, en 1622. Durante cincuenta años Chaderton fue también profesor en St. Clement, Cambridge, y cuando dejó este cargo en 1618, a la edad de setenta y dos años, se dice que cuarenta ministros le rogaron que continuara, atribuyéndole su conversión. Thomas Goodwin relata las palabras de un amigo de Cambridge que, hablando de la convicción de pecado que acompañaba a su predicación, declaró que “cuando oía al señor Chaderton predicar el evangelio, su aprehensión era como si el sol, es decir, Jesucristo, brillara sobre un estercolero”. En una ocasión, cuando Chaderton había predicado durante dos horas y prometía detenerse, fue interrumpido por un grito de la congregación: “¡Por el amor de Dios! Señor, siga, siga”.

A finales del siglo XVI, Cambridge empezaba a cosechar los resultados del trabajo realizado por la primera generación de puritanos en el ámbito parroquial. Richard Rogers, por ejemplo, que trabajó con mucho éxito en Wethersfield, Essex, desde 1574 hasta 1618, vio cómo Paul Baynes, uno de los antiguos alumnos de su escuela parroquial, se convertía en el sucesor de Perkins en la cátedra de la iglesia de St Andrews en 1602. Al no querer tener otro como Perkins, las autoridades suspendieron más tarde a Baynes, pero no antes de que hubiera sido un instrumento en la conversión de muchos, incluyendo a Richard Sibbes, quien a su vez se convirtió en uno de los predicadores más exitosos de la era puritana. Cuando Sibbes fue nombrado conferenciante en Holy Trinity, Cambridge, en 1610, hubo que construir galerías adicionales para acomodar a la concurrida congregación. Después de 1615 fue “predicador” en Gray's Inn, Londres, pero regresó a Cambridge, como maestro de St. Katherine's Hall, en 1626 y lo combinó con su puesto en Londres hasta su muerte en 1635. Katherine's Hall fue Thomas Goodwin, quien en un sermón predicado en esa época reflexionó sobre la gran obra de Dios en Cambridge: “Si en alguna época o en alguna costa ha habido o hay marea llena, es ahora en Inglaterra…”. Y este evangelio ha hecho de este reino y de esta ciudad una “corona de gloria en la mano del Señor”; y “la gloria de toda la tierra, como se llama a Jerusalén”.

Es cuando uno mira algunas de las cosechas producidas por esta escuela de predicadores en Cambridge que la era puritana como una era de avivamientos se revela. Aquí sólo podemos detenernos para dar algunos ejemplos ilustrativos.

William Gouge (1575-1653), estudiante de Cambridge en la época de Perkins, se convirtió en ministro de la iglesia de Black-friars, Londres, en 1608; aquí permaneció durante cuarenta y cinco años y seis meses. Su práctica general era predicar dos veces los domingos y una vez los miércoles por la mañana ante una iglesia abarrotada. Sus sermones expositivos sobre Hebreos llegaron a ser más de mil, una obra que, salvo medio capítulo, había completado para su publicación en el momento de su muerte. De este hombre leemos que Dios lo convirtió en “un anciano padre en Cristo... porque miles de personas se han convertido y han sido edificadas por su ministerio”. Su hijo, Thomas Gouge, le siguió en el ministerio y después de su expulsión en 1662 hizo mucho para establecer el evangelio en el Principado de Gales.

Samuel Fairclough (1594-1677) dejó Cambridge en 1623 para ir a Barnardiston, en Anglia Oriental. Dos años después se trasladó a Kedington, a diecisiete millas de Cambridge, donde permaneció hasta la Gran Expulsión. En el momento de su establecimiento, el lugar se caracterizaba por la profanidad y la ignorancia, pero “cuando él estuvo allí algún tiempo, el cambio fue tan grande que no había una familia en veinte que profesara la piedad”. Muchos viajaban desde Cambridge para escuchar el “sermón” de los jueves de Fairclough y no se olvidaron aquellos días de bendición espiritual hasta mucho después. La iglesia de Kedington, nos dice Samuel Clarke, estaba “tan abarrotada que (aunque, para un pueblo, era muy grande y espaciosa) sin embargo no se podía entrar, a menos que se asistiera algunas horas antes de que comenzara su ejercicio; y entonces las paredes exteriores estaban generalmente alineadas con bancos y multitudes de gente, que venían (muchos) de lejos, (algunos más de veinte millas), de modo que se podía ver el patio de la Iglesia (que también era muy espacioso) atrincherado con caballos, atados a las barandillas exteriores, mientras sus dueños esperaban con avidez escuchar la palabra de vida de su boca”.

Es evidente que escenas como ésta no eran ni mucho menos raras en East Anglia en la primera mitad del siglo XVII. El propio padre de Samuel Fairclough, Lawrence Fairclough, había visto la prosperidad espiritual en su ministerio en Haverhill, Suffolk, antes de su muerte en 1603. El sucesor de su obra en Haverhill fue uno de los predicadores puritanos más “despiertos” y cuyo ministerio estaba dotado de un poder del que todavía se hablaba a mediados del siglo XVIII. Se trataba de John Rogers, sobrino de Richard Rogers de Wethersfield, con cuyo apoyo económico estudió en Emmanuel desde 1588 hasta 1592. En 1605 fue llamado desde Haverhill para ser “conferenciante” en el hermoso valle de Dedham, que más tarde sería conocido en todo el mundo por los cuadros de John Constable, pero que fue famoso en el siglo XVII por la gran cosecha espiritual que tuvo lugar bajo el ministerio de Rogers. “Ir a Dedham para conseguir un poco de fuego” se convirtió en un dicho común entre sus contemporáneos. Uno de los que fue fue Thomas Goodwin, mientras era estudiante en Cambridge, y muchos años después, cuando era el Dr. Goodwin y presidente del Magdalen College, Oxford, informó de su recuerdo a John Howe. Howe lo registró de la siguiente manera:

Me dijo que siendo él mismo, en la época de su juventud, estudiante en Cambridge, y habiendo oído hablar mucho del Sr. Rogers de Dedham, en Essex, hizo un viaje a propósito desde Cambridge a Dedham para oírle predicar el día de su conferencia. Y en ese sermón entra en una discusión con la gente sobre su descuido de la Biblia (me temo que es más descuidada en nuestros días); personifica a Dios ante la gente, diciéndoles: ‘Bien, os he confiado mi Biblia durante tanto tiempo; la habéis despreciado; yace en tales o cuales casas toda cubierta de polvo y telarañas. No os preocupáis de mirarla. ¿Así usas mi Biblia? Pues ya no tendrás mi Biblia’. Y toma la Biblia de su cojín, y parece que se va con ella, y se la lleva; pero inmediatamente se vuelve de nuevo y personifica al pueblo ante Dios, cae de rodillas, clama y suplica muy seriamente: ‘Señor, cueste lo que cueste, no nos quites tu Biblia; mata a nuestros hijos, quema nuestras casas, destruye nuestros bienes; sólo perdónanos tu Biblia, sólo no nos quites tu Biblia’. Y entonces vuelve a personificar a Dios ante el pueblo: ‘¿Eso decís? Bien, os probaré un poco más; y aquí está mi Biblia para vosotros, veré cómo la usáis, si la amáis más, si la valoráis más, si la observáis más, si la practicáis más y vivís más de acuerdo con ella’. Pero con estas acciones (como me dijo el Doctor) puso a toda la congregación en una postura tan extraña que nunca vio ninguna congregación en su vida. El lugar era un mero Bochim, la gente en general (por así decirlo) inundada con sus propias lágrimas; y me dijo que él mismo, cuando salió, e iba a tomar el caballo de nuevo para irse, estuvo a punto de colgarse un cuarto de hora en el cuello de su caballo llorando, antes de tener poder para montar, tan extraña impresión le causó, y en general a la gente, el haber sido así expuesta por el descuido de la Biblia.

Otro testigo ocular del ministerio de John Rogers fue John Angier, quien estuvo bajo su supervisión durante un período mientras completaba su preparación para el ministerio. “El Sr. Rogers”, dice Angier, “era un prodigio de celo y éxito en sus labores ministeriales y recordaba cómo el sentido de la grandeza de los asuntos eternos se apoderaba a veces de la abarrotada iglesia de Dedham; en una de esas ocasiones Rogers se agarró con ambas manos a los soportes del dosel sobre el púlpito ‘rugiendo horriblemente para representar los tormentos de los condenados’”. En otra ocasión, cuando Rogers estaba celebrando un servicio nupcial, predicó sobre la necesidad del traje nupcial: “Dios hizo la palabra tan eficaz que la solemnidad del matrimonio se convirtió en un amargo lamento, de modo que los ministros que estaban en el matrimonio se emplearon en consolar o aconsejar a aquellos cuyas conciencias habían sido despertadas por ese sermón”.

Cuando el “Gran Despertar” comenzó en América en 1740 y sus críticos se quejaron de la novedad de los signos externos de dolor y convicción que se observaban en muchas congregaciones, el anciano Timothy Edwards les recordó lo común que había sido esto en los días de John Rogers.

Nos contentaremos con un ejemplo más de la extraordinaria medida del Espíritu Santo que descansaba sobre gran parte de la predicación en Inglaterra en el período puritano. Esta vez podemos citar uno de los pocos relatos ministeriales personales que sobreviven de hace trescientos años, la Autobiografía de Richard Baxter.

Baxter nació y pasó su juventud en Shropshire, una parte de Inglaterra entonces comparativamente poco influenciada por el movimiento puritano. En su infancia escuchó la palabra “puritano” sólo como un término de desprecio en su vecindario, donde los aldeanos pasaban el domingo, excepto el breve tiempo en que se leía la Oración Común, “bailando bajo un poste de mayo y un gran árbol, no lejos de la puerta de mi padre”. Los libros, sin embargo, penetraban donde no había un predicador digno. Hacia la edad de quince años, Baxter se despertó y pasó “muchos días con la conciencia palpitante” por la lectura de Resolution de Edmund Bunny. Otro libro, obtenido de un vendedor ambulante, resolvió este estado de dolor: fue Bruised Reed de Richard Sibbes, “que me abrió más el Amor de Dios, y me dio una aprehensión más viva del Misterio de la Redención, y lo mucho que estaba en deuda con Jesucristo”. Estas nuevas convicciones se vieron confirmadas por el préstamo de parte de las Obras de William Perkins por parte de un sirviente de su padre.

La teología de Baxter nunca alcanzó la plena madurez bíblica de la escuela de Sibbes y Perkins, en parte, quizás, porque no tuvo las oportunidades que tuvieron muchos de los que se formaron en Cambridge en esos años. Sin embargo, como predicador que despierta la conciencia, con un énfasis constante en la necesidad de la piedad personal, Baxter alcanzó el primer rango entre los últimos puritanos. Su ministerio más memorable lo ejerció en Kidderminster, Worcestershire, primero durante los dos años que precedieron a la Guerra Civil de 1642-6; luego se reanudó a finales de la década de 1640, cuando se restableció la paz, y hasta 1660. Mirando hacia atrás en el gran cambio que se había producido en Kidderminster, Baxter escribió sobre el año 1666:

Cuando llegué allí por primera vez, había alrededor de una familia en una calle que adoraba a Dios e invocaba su Nombre, y cuando me fui había algunas calles en las que no había más allá de una familia en el lado de una calle que no lo hiciera; y que no, al profesar una piedad seria, nos diera esperanzas de su sinceridad... Y Dios se complació también en darme abundante estímulo en las Conferencias que prediqué en otros lugares; como en Worcester, Cleobury, etc., pero especialmente en Dudley y Sheffnal; en el primero de ellos (siendo el primer lugar en el que prediqué) los pobres clavadores y otros obreros no sólo abarrotaban la iglesia como nunca había visto ninguna en Londres, sino que también colgaban de las ventanas y de los postes exteriores... de modo que debo aquí, para alabanza de mi querido Redentor, erigir este pilar de recuerdo, incluso para su alabanza, que me ha empleado tantos años en una obra tan cómoda, con un éxito tan alentador.

Baxter continúa escribiendo sobre el éxito espiritual general que marcó el periodo de la Commonwealth y refuta las burlas de aquellos que en los días de Carlos II atribuían la “piedad” de la época anterior al beneficio material que los hombres obtenían con su hipocresía:

Sé que en estos tiempos puedes encontrarte con hombres que afirman con confianza que toda la religión fue entonces pisoteada, y que la herejía y el cisma eran la única piedad; pero doy una advertencia a todas las épocas para que tengan cuidado con lo que creen... Debo dar este fiel testimonio de aquellos tiempos, que hasta donde yo conocí, donde antes había un predicador piadoso y provechoso, había entonces seis o diez; y tomando un lugar con otro, conjeturo que hay un aumento proporcional de personas verdaderamente piadosas, sin contar a los herejes o pérfidos rebeldes o perturbadores de la iglesia como tales: Pero este aumento de la piedad no fue igual en todos los lugares: Porque en algunos lugares donde los ministros eran formales, o ignorantes, o débiles e imprudentes, contenciosos o negligentes, las parroquias eran tan duras como antes. Y en algunos lugares, donde los ministros tenían partes excelentes, y vidas santas, y estaban sedientos del bien de las almas, y se dedicaban completamente, su tiempo y fuerza y propiedades a ello, y no pensaban que ningún esfuerzo o costo fuera demasiado, allí se convertían en abundancia a la piedad seria. Y con los de un estado medio, generalmente tenían una medida media de éxito. Y debo añadir esto a la información verdadera de la posteridad, que Dios bendijo tan maravillosamente los trabajos de sus unánimes y fieles ministros, que si no hubiera sido por la facción de los prelatistas por un lado que alejó a los hombres y las facciones de los vertiginosos y turbulentos sectarios por el otro lado, (que derribaron todo el gobierno, gritaron a los ministros, y rompieron todo en la confusión, e hicieron que la gente se volviera loca, sin saber de qué religión ser); junto con algo de pereza y egoísmo en muchos de los ministros, digo que si no hubiera sido por estos impedimentos, Inglaterra se habría convertido en un cuarto de siglo en una tierra de santos, y en un modelo de santidad para todo el mundo y en el inigualable paraíso de la tierra.

El testimonio de Philip Henry (1631-1696) también puede citarse en relación con la prevalencia de la religión evangélica en el período de la Commonwealth. Henry subió a Christ Church, Oxford, en 1647, y en pocos años, cuando Thomas Goodwin se convirtió en presidente del Magdalen College y John Owen, en decano de Christ Church, la Universidad disfrutó de un periodo de vida espiritual comparable al conocido en Cambridge en años anteriores. Otros que entonces estudiaban o enseñaban en la Universidad eran Joseph Alleine, John Howe y Stephen Charnock. Más adelante en el siglo XVII, cuando la plaga espiritual que acompañó a la Restauración había hecho su trabajo, el Spectator de moda divertía a sus lectores con un relato sobre cómo Goodwin examinaba a los aspirantes en Magdalen no tanto en latín y griego como en el estado de sus almas. El examen de un muchacho temeroso, “criado por padres honestos, se resumía en una breve pregunta, a saber, si estaba preparado para la muerte”. Esto puede parecer ridículo a los lectores del Spectator, pero Matthew Henry aprendió de su padre otra cosa sobre el Oxford de aquellos días:

A menudo mencionaba con agradecimiento a Dios las grandes ayudas y ventajas que tenía entonces en la Universidad, no sólo para el aprendizaje, sino para la religión y la piedad. La piedad seria estaba en la reputación, y además de las oportunidades públicas que tenían, había muchos de los eruditos que solían reunirse para la oración, y la conferencia cristiana, para la gran confirmación de los corazones de cada uno en el temor y el amor de Dios, y la preparación de ellos para el servicio de la iglesia en su generación. Le he oído hablar del prudente método que adoptaron entonces respecto a los sermones de la Universidad en el día del Señor por la tarde, que solían ser predicados por los compañeros de los colegios en su curso; pero, al no encontrarlo tan edificante, el Dr. Owen y el Dr. Goodwin realizaron ese servicio alternativamente, y los jóvenes maestros que solían predicarlo, tenían una conferencia el martes designada para ellos.

Philip Henry pasó los primeros ocho años de su ministerio en Worthenbury en Flintshire, y después en Broad Oak, Flintshire, hasta su muerte en 1696. En esos últimos años se hizo más evidente el gran beneficio que Inglaterra había disfrutado anteriormente. “A veces decía”, escribe su hijo, “que durante esos años entre los cuarenta y los sesenta [es decir, entre 1640 y 1660], aunque en lo civil había grandes desórdenes, y ‘los cimientos estaban fuera de curso’, sin embargo, en los asuntos del culto de Dios, las cosas iban bien; había libertad, y reforma, y un rostro de piedad estaba sobre la nación, aunque había quienes no hacían más que una máscara de ello. Las ordenanzas se administraban con poder y pureza; y aunque había muchos problemas, la fe, al menos en la profesión de la misma, prevalecía. Esto, dice, lo sabemos bien, aunque los hombres digan lo que quieran de aquellos tiempos”.

Nota: el artículo anterior fue reimpreso de la revista Banner of Truth, no. 72 en septiembre de 1969. El artículo fue traducido por el equipo de BITE en octubre de 2022 con previa autorización de Banner of Truth.

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |