En el centro de la plaza, frente a una gran multitud, se encuentra un grupo de hombres y mujeres que saben que su muerte está cerca. La hoguera les espera y el crimen que los hizo “merecedores” de aquel destino es ser “herejes luteranos”. Pero antes del final, se les exige una última prueba pública, una oportunidad para retractarse. Deben recitar el Credo de Nicea, el símbolo de la fe cristiana. Con voz firme, comienzan a proclamarlo, palabra por palabra… hasta que llegan a la frase “creo en la Santa Iglesia”. En ese momento, sus jueces les ordenan añadir un pequeño detalle, una sola palabra: “romana”; “creo en la Santa Iglesia romana”.

En ese instante, un silencio desafiante lo llena todo. Se niegan a decir la palabra y esa se convierte no solo en su última protesta, sino en su propia sentencia. ¿Por qué?

En 1559, Sevilla se encontraba en pleno apogeo de la Inquisición. La ciudad era el escenario de un masivo auto de fe: un espectáculo solemne y aterrador, diseñado por la Iglesia católica para —según esa institución— “purificar” la fe a la vista de todos y demostrar su poder. Así pues, estos hombres y mujeres que optaron por guardar silencio defendían una idea crucial: creían en la Iglesia Santa, que era “católica” —es decir, universal—, pero se negaban a aceptar que esa universalidad fuera exclusiva de Roma. Su acto rebelde no buscaba crear una fe nueva, sino restaurar una verdad que consideraban esencial.

Ante esto, vale la pena preguntarnos: ¿cuál era la visión de los reformadores sobre la verdadera catolicidad de la Iglesia? ¿Cómo lucharon por recuperarla?

Una Iglesia universal

En mi búsqueda de respuestas a esas preguntas, me encontré con un libro clave: Católico, pero no romano. Su autor, Andrés Messmer, ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la olvidada Reforma española y justamente vive muy cerca de donde todo comenzó, en Santiponce, Sevilla. Como resultado de su investigación, hoy podemos entender la perspectiva de los primeros protestantes sobre la Iglesia y si su objetivo era fundar una nueva. Respecto a esto, Messmer señala:

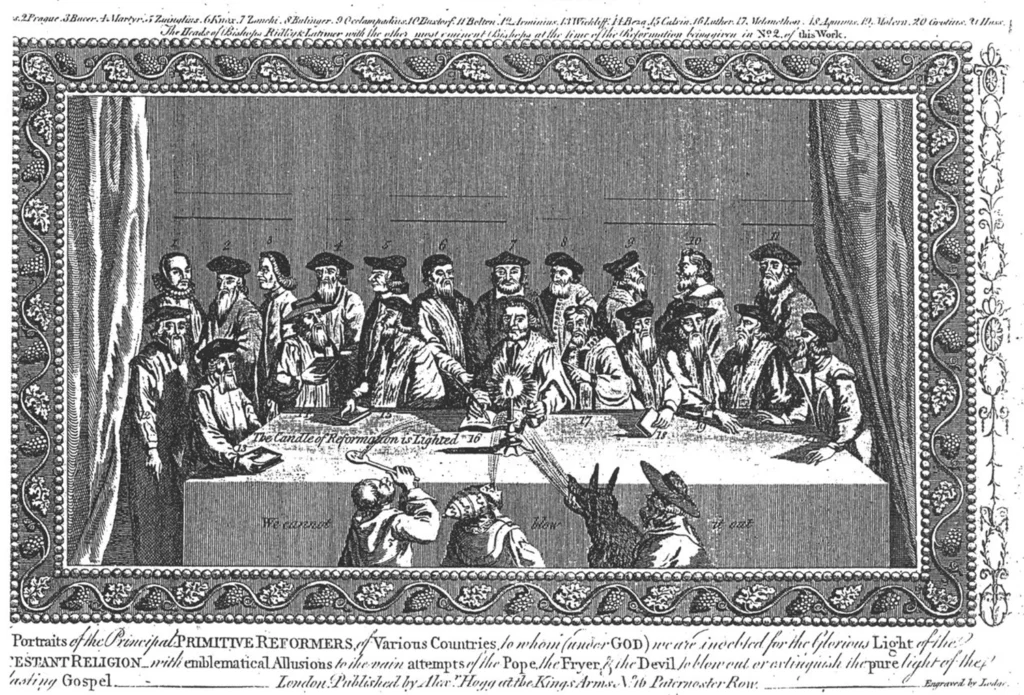

Los reformadores no pretendían fundar algo completamente nuevo, no estaban intentando innovar, sino recuperar una visión bíblica de la Iglesia. Se veían a sí mismos como herederos. Al leer las Escrituras y a los padres de la Iglesia, percibieron que la Iglesia de su tiempo se había desviado de sus raíces originales, así que sintieron la necesidad de corregir esa trayectoria. Su propósito era reformar la Iglesia y devolverla a lo que ellos consideraban que era su herencia histórica del primer milenio.

La palabra “herederos”, que él empleó, es fundamental. Los reformadores no se veían como rebeldes empezando de cero, sino como los legítimos custodios de un tesoro que sentían que se había extraviado. En su libro, Messmer lleva esta idea aún más lejos, pues hace una afirmación que para muchos podría sonar realmente provocadora: “…la catolicidad de Roma es más romana que ‘católica’ y hay un sentido en el que el protestantismo histórico es el heredero de la catolicidad bíblica y las tradiciones de manera mucho más profunda que Roma”.

Escuchar a un protestante reclamar el término “católico” puede sonar extraño, incluso contradictorio. Por eso, es clave que hagamos una pausa y definamos esta palabra, pero no desde nuestra perspectiva del siglo XXI, sino desde la de los reformadores. Para ellos, no tenía la connotación exclusiva de “romano” que ha llegado a tener hoy. Messmer lo explica así:

El significado original de ‘católico’, arraigado en el griego y en el uso de la Iglesia primitiva, es ‘universal’. Se refiere a lo que se ha creído ‘en todas partes, siempre y por todos’. Históricamente, los reformadores querían alinearse con la doctrina y práctica de la Biblia y de la época patrística, que abarca los primeros cinco siglos, y que puede extenderse para incluir aproximadamente el primer milenio. Es decir, para ellos, ser ‘católico’ era ser fiel a la gran herencia histórica de la fe cristiana, no solo a la institución romana. Los católicos reformados somos ‘católicos’ en el mejor sentido de la palabra.

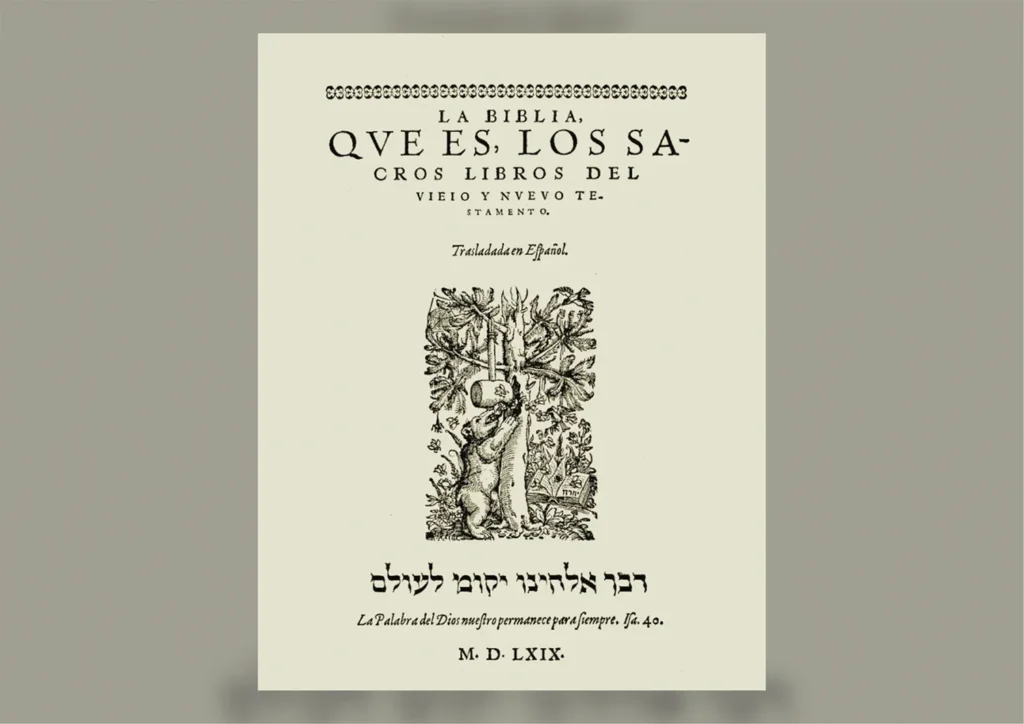

Esta no era una idea abstracta para unos pocos teólogos, sino el sentir profundo de los reformadores españoles. Pensemos en el gigante que fue Casiodoro de Reina, el hombre que nos dio la primera traducción completa de la Biblia al castellano. En la introducción de su monumental Biblia del Oso, él mismo se encargó de dejar clara su identidad:

...si católico es, el que fiel y sencillamente cree y profesa lo que la santa madre Iglesia cristiana católica cree, tiene y mantiene, determinado por el Espíritu Santo, por los cánones de la divina Escritura, en los santos concilios y en los símbolos y sumas comunes de la fe (...) católico es, e injuria manifiesta le hará quien no lo tuviere por tal.

Queda claro, entonces, que los reformadores no se veían como cristianos que protestaban contra la Iglesia, sino como católicos devotos que, por el bien del entonces presente y del futuro de la Iglesia del Señor, querían rescatar su pasado. Pero esta búsqueda de la verdadera “catolicidad” no era solo un ejercicio de historia; tenía una implicación teológica mucho más profunda. Si la Iglesia se había desviado, ¿cuál era el centro gravitacional al que debía volver? La respuesta era Dios mismo.

Para entender esta reorientación, el teólogo R.C. Sproul nos ofrece una claridad increíble. Él explica que el motor detrás de la Reforma no era solo corregir prácticas, sino reinstalar a Dios en el centro de todo. En su libro ¿Qué es la Teología Reformada?, señala que esta corriente “…aplica insistentemente la doctrina de Dios en todas las demás doctrinas, transformándola en el elemento regulador de toda la teología”.

En otras palabras, lo que hicieron los reformadores fue analizar cada práctica de su tiempo a través de una sola lente: ¿le da esto la gloria solo a Dios? Por eso buscaron purificar la adoración de todo lo que percibían como idolatría, para que la Iglesia volviera a su propósito original, el de glorificar únicamente a Dios.

Los pilares de la fe

Este esfuerzo de los reformadores por volver a las fuentes no se quedó en una simple intención, sino que se materializó en pilares doctrinales firmes, es decir, en convicciones recuperadas de la Escritura y de la Iglesia primitiva que formaron la base de su teología. Incluso a costa de sus propias vidas, los reformadores procuraron recuperar dos grandes pilares.

El primero fue la autoridad suprema de la Escritura, la “causa formal” de la Reforma. Este respondió a la pregunta: ¿dónde reside la autoridad final? Para los reformadores, la respuesta era clara: solo en la Escritura. Este es el principio de Sola Scriptura. Ellos argumentaban que, si bien existen muchas autoridades en la vida del creyente, todas ellas son secundarias y falibles. Como lo explica R.C. Sproul, autoridades como “los credos de la Iglesia y las confesiones de fe” estaban “subordinadas a la autoridad de Dios y derivadas de la misma. Ninguna de estas autoridades secundarias podía ser absoluta, pues todas son susceptibles de error”. Respecto a esto, Messmer dice:

La cuestión histórica clave era discernir: ¿quién otorga autoridad a la Biblia? ¿Es la Iglesia, o la Escritura misma? Lutero afirmó categóricamente: “No es la Palabra de Dios porque la Iglesia lo dice, sino que, porque la Palabra de Dios fue hablada, es que la Iglesia existe. La Iglesia no hace la Palabra, sino que la Palabra hace la Iglesia”. Esta perspectiva no era nueva; ya Agustín de Hipona sostenía la supremacía de la Escritura, afirmando que “la santa Escritura canónica... debe ser antepuesta a todas las cartas posteriores de los obispos (...) a nadie le es permitido dudar o discutir sobre la verdad o rectitud de lo que está escrito en ella”. Esta es una base histórica sólida para la autoridad suprema de la Biblia.

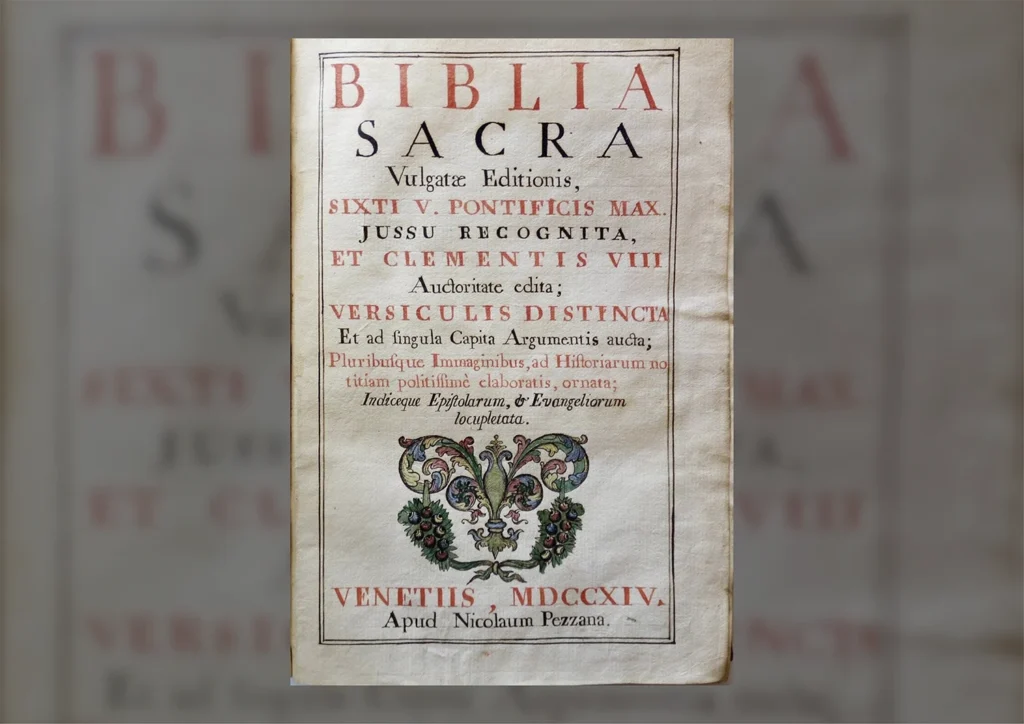

El principio de Sola Scriptura tenía una consecuencia inmediata y tangible: obligaba a definir con precisión qué es la Escritura. Esto reabrió el debate sobre el canon bíblico. Los reformadores tomaron una decisión crucial guiándose por la evidencia histórica. Como señaló Messmer, “siguiendo el testimonio judío y patrístico, excluyeron los libros apócrifos del canon”, una conclusión sustentada, entre otros, en las obras de Flavio Josefo y en el Talmud.

Jerónimo, el influyente traductor de la Vulgata, rechazó explícitamente los libros apócrifos como canónicos. Declaró que eran “para la edificación de los fieles, pero no para confirmar la doctrina de la Iglesia”. Su postura fue adoptada por muchos autores a lo largo del siguiente milenio, lo cual evidencia un fuerte linaje histórico para la exclusión de estos textos.

Ahora, si el primer pilar define dónde encontramos la verdad, el segundo —que es la “causa material” de la Reforma— define la verdad más importante para la salvación: ¿cómo somos declarados justos delante de Dios? Sola Fide es la justificación solo por la fe. Su importancia era tal, que Martín Lutero la describió como: “el artículo de fe según el cual la Iglesia permanece o se derrumba”. El centro de esta disputa teológica se encontraba en una sola palabra. Como dijo este reformador alemán, “...el ojo del huracán de la Reforma fue esta pequeña palabra [solo]”. Al respecto, Messmer dice:

La comprensión de la justificación fue un punto de inflexión histórico. La palabra griega para “justificar”, dikaioo, significaba “declarar justo”. Sin embargo, en su traducción al latín, justificari, con el tiempo adquirió el significado de “hacer justo”. Esta sutil pero profunda evolución lingüística en la Iglesia occidental alteró fundamentalmente la comprensión de cómo obtenemos el perdón de Dios. Los reformadores, al volver a los textos originales, se dieron cuenta de este error histórico.

En general, los reformadores podían leer textos en griego, así que fácilmente se dieron cuenta de esta distinción lingüística. Pensemos en esto un momento. La diferencia entre “declarar justo” y “hacer justo” es abismal. La primera es un veredicto legal, un acto instantáneo de Dios basado en la obra de Cristo. La segunda es un proceso gradual que depende de nuestras obras y cooperación. Al redescubrir el significado original, los reformadores entendieron que la justificación no era un proceso que se debía completar, sino un estatus legal que se recibía por fe. Lutero lo resumió en su famosa frase simul iustus et peccator: “justo y pecador al mismo tiempo (simultáneamente)”.

Messmer presenta citas de los padres de la Iglesia que demuestran cómo esta visión tenía raíces desde la Iglesia primitiva:

- Clemente de Roma (s. I) afirmó que los santos “fueron glorificados... no por ellos mismos ni por sus obras... sino por la fe”.

- En la Carta a Diogneto (s. II) dice que “la iniquidad de muchos quedó oculta en el único justo, y la justicia de uno justificó a muchos inicuos”.

Con esta base en mente, ahora entendemos por qué la venta de indulgencias de Johann Tetzel fue la gota que derramó el vaso. Para Lutero, la idea de comprar el perdón era un ataque directo al corazón del Evangelio. La justificación no se gana ni se compra, se recibe. Y así, estos pilares se unen en el gran lema de la Reforma. La justificación era “solo por gracia (sola gratia), solo por fe (sola fide) y solo por Cristo (solus Christus)”.

La reforma de las prácticas y el liderazgo

La visión de la Reforma no se detuvo en la doctrina; también impactó radicalmente las prácticas y estructuras de la Iglesia, especialmente aquellas que se consideraban “desarrollos históricos tardíos”. Con este término se hace referencia a las prácticas, doctrinas y estructuras que surgieron siglos después de la época apostólica y que los reformadores consideraban añadidos humanos ajenos a la enseñanza bíblica.

Un ejemplo claro son los sacramentos. Mientras la Iglesia romana reconocía siete, los reformadores, al volver a la Escritura, identificaron solo dos instituidos directamente por Cristo: el Bautismo y la Cena del Señor. Para ellos, estos eran, en palabras de Agustín de Hipona, las verdaderas “señales visibles de una gracia invisible”. Fue precisamente en torno a la Cena del Señor, o Eucaristía, que surgió uno de los debates más profundos. Messmer lo explicó así:

El misterio de la Eucaristía fue un punto de divergencia histórica fundamental. Los reformadores rechazaron la doctrina de la transubstanciación, que postula la conversión literal del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La consideraron ajena tanto a la Escritura como a la tradición patrística. Es más, Teodoreto de Ciro, un padre de la Iglesia del siglo V, afirmó que “el pan y el vino seguían teniendo la misma sustancia, forma y aspecto precedente” después de la consagración. Incluso en la Edad Media, hubo resistencia a esta doctrina por parte de Ratramno de Corbie en el siglo IX o de John Wycliffe en el siglo XIV, lo que demuestra una línea histórica de pensamiento que precede a la Reforma en esta cuestión.

Bajo este mismo lente bíblico e histórico se evaluó el uso de imágenes y la veneración de los santos. Los reformadores se tomaron muy en serio el Segundo Mandamiento de Éxodo 20: “No te harás imagen ni ninguna semejanza...”. Señalaron que la Iglesia primitiva era mayoritariamente anicónica e iconoclasta, es decir, no utilizaba imágenes en el culto. Citaron decretos como el del Concilio de Elvira (aprox. 305 d.C.), que ordenó que “no debería haber cuadros en la Iglesia”, y recordaron las fuertes objeciones de padres como Tertuliano y Agustín. Para ellos, el Segundo Concilio de Nicea (787 d.C.), que aprobó la veneración de imágenes, representó una clara desviación histórica.

Pero quizás ninguna estructura fue tan debatida y polarizante entre los reformadores como el oficio del obispo de Roma (también conocido como “Papa”). Respecto a esto, Messmer dijo:

La cuestión del oficio del obispo de Roma fue, sin duda, una de las más divisivas. Desde la perspectiva romana, el papa es el “Vicario de Cristo y Cabeza visible de toda la Iglesia” y goza de “plena, suprema y universal potestad”. Sin embargo, al estudiar la historia de la Iglesia y las Escrituras, los reformadores vieron esto como una desviación significativa. Para ellos, Pedro, a quien consideran el primer papa, era un “primero entre iguales”, un líder importante, sí, pero no un soberano absoluto ni infalible como se afirmó posteriormente.

Detrás de la figura del obispo de Roma hay todo un desarrollo histórico. Parte de su contexto es que Cipriano de Cartago, una importante figura de la Iglesia primitiva del siglo III, rechazó las pretensiones de autoridad universal de Esteban I, obispo de Roma: “Porque ninguno de nosotros se nombra obispo de obispos, ni obliga a sus colegas a la necesidad de someterse por el terror tiránico”. Incluso un obispo de Roma tan influyente como Gregorio Magno condenó el título de “sacerdote universal” por considerarlo “precursor del anticristo”.

Entre otros desarrollos históricos estuvo el falso documento de la Donación de Constantino, que otorgaba vastos poderes temporales al obispo de Roma y sobre el cual se supo luego que no había sido promulgado por Constantino sino escrito posiblemente en el siglo VIII. Temas como el purgatorio, las indulgencias y otros más también fueron vistos por los reformadores como acumulaciones históricas que distorsionaron la eclesiología primitiva. Su visión era un regreso a la concepción del obispo de Roma como el pastor principal de esa sede, con su autoridad limitada a sus fronteras geográficas; un retorno a los primeros siglos de la Iglesia, cuando era un “primero entre iguales” (primus inter pares).

Al final de este recorrido, queda claro que los reformadores nunca buscaron la novedad, sino la verdad antigua. Su visión era la de una Iglesia verdaderamente “católica” —universal y fiel a la Escritura—, en contraste con las desviaciones históricas posteriores a lasque consideraban “romanas”. Su trabajo fue, en esencia, una profunda recuperación de los fundamentos: Sola Scriptura, Sola Fide y una Iglesia que glorificara solo a Dios. Así, concluimos con las palabras de Andrés Messmer, quien expresó en su libro: “el catolicismo reformado es la tradición cristiana más fiel a las Escrituras y a la historia de la Iglesia”.

Este legado nos deja un principio vital: ecclesia semper reformanda est (la Iglesia siempre está reformándose). Este no es un evento del pasado, sino un proceso constante. Como lo describió R.C. Sproul: “Siempre estamos llamados a buscar más y más con tal de que nuestra fe y práctica se conformen a la Palabra de Dios”.

Entender esto nos invita a abrazar la plenitud de nuestra identidad, no solo como protestantes, sino como “católicos reformados”, herederos de una fe profundamente arraigada en la historia. Concluyamos, entonces, con las palabras con las que Messmer resume el espíritu y la esperanza de este legado:

El catolicismo reformado es la tradición cristiana más fiel a las Escrituras y a la historia de la Iglesia. Este espíritu de la Reforma nos deja con el principio de semper reformanda: la Iglesia siempre reformándose, siempre examinando sus tradiciones y volviendo a la Palabra de Dios. Un proceso constante (...) una invitación a abrazar la plenitud de nuestra identidad como católicos reformados, una identidad profundamente arraigada en la historia de la fe.

Mi esperanza es que, al entender este legado, la Iglesia de hoy pueda fortalecerse, abrazar una unidad más profunda basada en el Evangelio y continuar la misión de Cristo con una visión clara. El Padre nos ha llamado para un conocimiento cada vez más profundo de Él mismo, que se expresa en amor. Ese es el glorioso futuro de la Iglesia de Cristo: abundar más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Y esa... es una historia que, al entenderla a través de su recorrido histórico, puede transformar profundamente nuestra propia fe y nuestra vivencia como Iglesia.

¿Qué piensas respecto a este tema? Si la catolicidad se define como la fidelidad a la fe universal de la Iglesia primitiva, ¿qué implicaciones tiene esto para el diálogo entre las diferentes denominaciones cristianas hoy? ¿De qué manera el principio de ecclesia semper reformanda est nos desafía a evaluar nuestras propias tradiciones y prácticas eclesiales? ¿Qué podría ganar o perder el protestantismo contemporáneo al reclamar y utilizar activamente el término “católico” para describir su herencia histórica y teológica?

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |