En el siglo XVIII, en una pequeña casa de Newport, vivió Sarah Osborn, maestra laica y autora de miles de páginas de su propio diario. En su sala ella reunió a docenas —a veces cientos— de personas, sentó a esclavos junto a libres, escuchó a jóvenes confesar pecados y buscó convertir la pena en oración. Su vida no dejó un programa político ni un tratado sistemático, sino algo más silencioso y profundo: un consuelo para almas quebradas por el pecado y el dolor, y una disciplina espiritual que entregaba el sufrimiento en manos de Dios hasta hacerlo doxología.

Bajo la influencia de Jonathan Edwards a la distancia y, más tarde, de Samuel Hopkins en Newport, Sarah encarnó una teología exigente: amar a Dios por encima de todo interés personal, incluso por encima de la salvación de un hijo. Su fe no ignoró el dolor; lo recibió, lo nombró y lo entregó a la soberanía divina. ¿Cuántas iglesias dividen el mar de lo racional y los afectos en dos? Esas aguas conviven en perfecta unidad, pero la mente humana aún no logra descifrar cómo manejar su inmensidad. ¿Cuál es el límite de nuestros afectos? ¿Cuándo es emoción? ¿Cuándo la emoción mueve nuestros pensamientos? ¿Cuándo el pensamiento gobierna sobre las emociones? Y, sobre todo, ¿cuándo la Palabra de Verdad es la que da luz a todo esto?

Este texto propone mirar a Sarah Osborn precisamente ahí, en la intersección entre pietismo y calvinismo; entre su diario y el púlpito doméstico que fue su casa para la Escritura; entre afectos desbordados y una ortodoxia que, lejos de apagarlos, los ordena bajo la Palabra.

Como dijo un autor al hablar de Afectos religiosos, de Jonathan Edwards: “En sus diarios, Sarah Osborn rogaba: ‘Quédate conmigo, oh Señor…’; una súplica donde el Avivamiento calvinista de la Nueva Inglaterra colonial se enlaza con la purificación interior y la sumisión doctrinal, en sintonía con las categorías de Jonathan Edwards sobre los afectos santos”.

Vida entre colonos, guerras y un despertar

Sarah Haggar nació en 1714, en la Nueva Inglaterra puritana. Su biografía es la mejor vía para asomarse al tejido doctrinal y social que la envolvió. La primera generación de colonos, llegados con la flota de John Winthrop en 1630, había soñado con levantar una “ciudad sobre el monte” con la disciplina eclesial, la vida familiar ordenada, la piedad doméstica y la educación de la conciencia bajo la Palabra como pilares. Pero la realidad fue más áspera, al menos la temprana: enfermedades, inviernos crudos y guerras con pueblos indígenas.

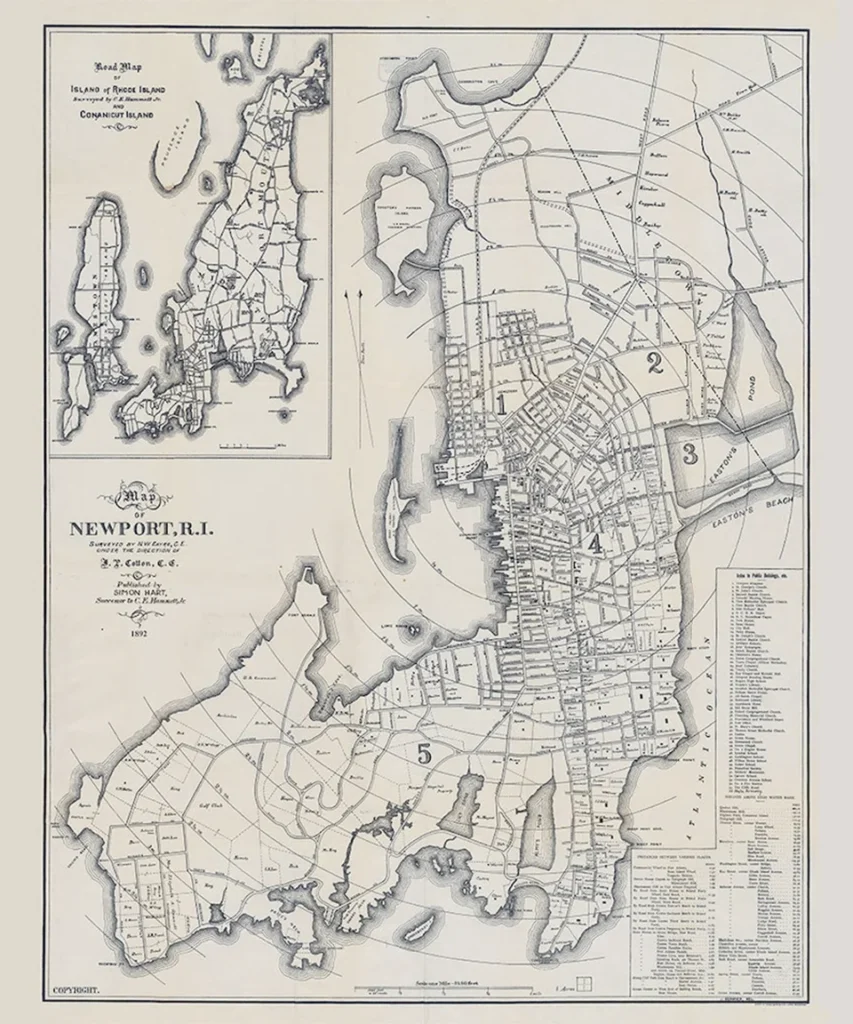

La guerra del rey Felipe (1675–1678) dejó marcas profundas y testimonios que circularon por décadas, como la narrativa de cautiverio de Mary Rowlandson, que se leía como una catequesis de providencia en medio de pérdidas. Con los años, la ciudad inglesa absorbió la campiña: los puertos se fortalecieron, el comercio transatlántico ligó la colonia a la metrópolis y Newport (Rhode Island) se convirtió en uno de los nodos del triángulo de ron–azúcar–esclavos en el siglo XVIII. Paradójicamente, el suelo que soñó pureza aceptó como “orden social” la esclavitud; muchos la justificaban con una lectura literal de textos paulinos sobre siervos y amos, mientras otros comenzaban a objetarla. En ese paisaje moral y social creció Sarah.

Las ideas y las mercancías cruzaban el Atlántico. En Inglaterra, Anne Dutton —autora bautista prolífica— mantenía correspondencia espiritual con George Whitefield, alentándolo y discutiendo teología práctica. Aquellas cartas cruzaban océanos y tejían una red de piedad que, sin proponérselo, haría de puente para el Gran Despertar. Mientras Dutton escribía, Sarah escuchaba a Whitefield en persona en Rhode Island, especialmente cuando el evangelista predicó entre septiembre y octubre de 1740 en Newport. Sus sermones sacudieron a multitudes, entre las cuales se encontraba esta maestra laica que atravesaba lo que se podría llamar una “nebulosa espiritual”.

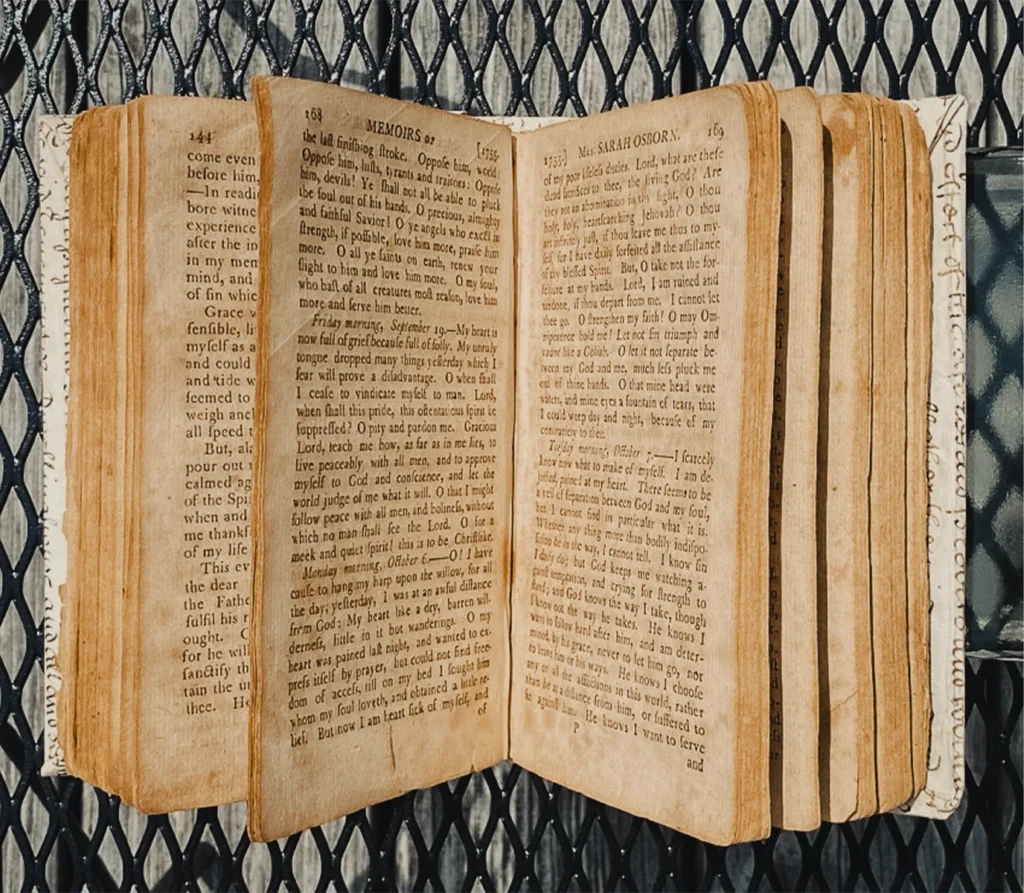

Años más tarde, en abril de 1757, Sarah escribió en su diario (o Memorias): “Quédate conmigo, y purifícame y límpiame. Quédate conmigo y vivifícame. Quédate conmigo y susténtame, socórreme, dirígeme y consuélame. Señor, no puedo dejarte. Oh, no te retires”. Afilando su pluma cada mañana con una pequeña navaja y sumergiéndola con cuidado en tinta, ella dejó registro de su devoción; hizo de la escritura una oración articulada. Entre 1740 y 1770, hasta que la vista se le fue cansando, llegó a coser y numerar más de 50 volúmenes de diarios. Samuel Hopkins, su pastor en Newport, estimó que redactó entre 5000 y 15.000 páginas, de las cuales sobreviven alrededor de 1500.

El fervor que se encendía en las multitudes que escuchaban a Whitefield en 1740 tenía todo un trasfondo europeo. El pietismo —con Philipp Jakob Spener y su manifiesto de 1675 Pia Desideria (Deseos piadosos)— promovió reuniones caseras, lectura devocional, examen de conciencia y experiencia inmediata con Cristo; y en Halle, por su parte, August Hermann Francke lo encarnó en escuelas, orfanatos y sociedades. Esas formas —no su teología completa— influenciaron el Gran Despertar en las colonias.

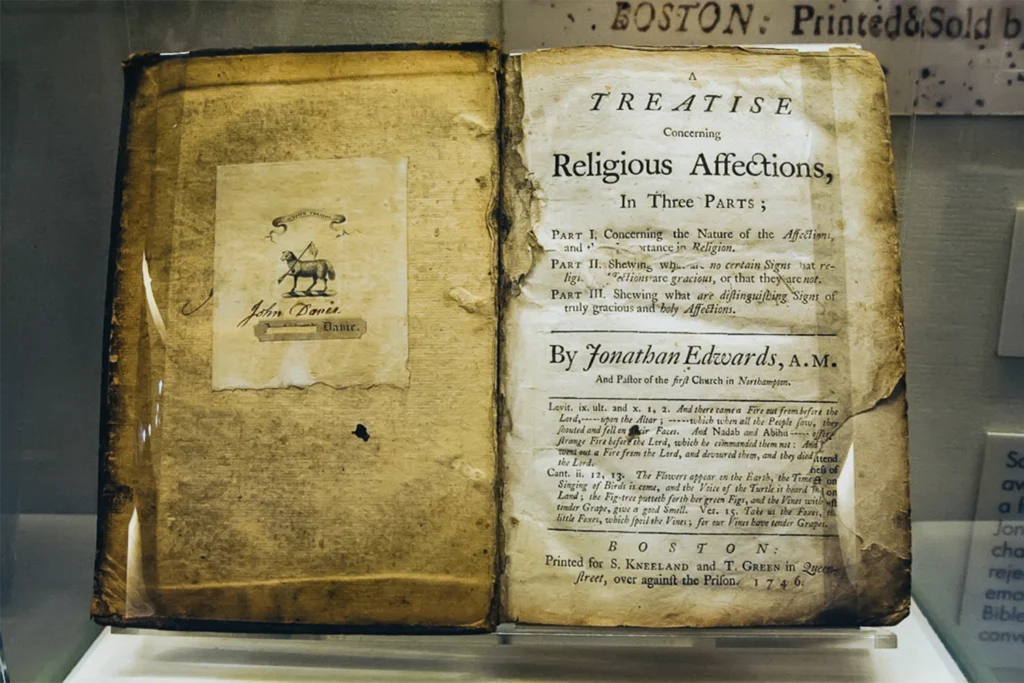

Pero la elaboración teológica más cuidadosa del despertar en Nueva Inglaterra vino de Jonathan Edwards, pastor en Northampton, Massachusetts, quien en 1746 publicó Afectos religiosos. Allí defendió que la fe auténtica consiste en que la verdad doctrinal ilumine y santifique los afectos: sin verdad, los afectos se tornan en fanatismo, y sin afectos, la verdad degenera en frialdad. Edwards vio lágrimas, desmayos y temblores, pero distinguió entre simples síntomas (emociones pasajeras) y verdaderas señales (frutos duraderos de conversión). En esa medida, no se trataba de apagar el celo, sino de ordenarlo bajo la Palabra de Dios.

Un ministerio doméstico

La vida doméstica de Sarah se entretejió con estas corrientes. Fue admitida como miembro de la Primera Iglesia Congregacional de Newport en 1737, bajo el ministerio de Nathaniel Clap, un congregacionalista puritano ortodoxo de gran reputación. Su fe, que hasta entonces había sido nutrida por predicaciones mucho más sobrias, recibió el impacto ardiente de Whitefield y el marco reflexivo de Edwards en la década siguiente (1750). Sarah no fue teórica del pietismo ni del calvinismo; fue lectora, oyente y una orante con pluma. Su casa terminó siendo un almacén de consuelos.

En las décadas de 1740 y 1750, el ministerio doméstico de Sarah creció: docenas y luego cientos de asistentes —entre mujeres, jóvenes, pobres y esclavos— se apretaban en asientos desparejados, algunos en el suelo; se hacía una lectura de la Escritura, cantos sencillos, oraciones y exhortaciones sacadas de su propio diario. En Nueva Inglaterra no eran inéditas las reuniones en casas (venía del pietismo y de conventículos puritanos), pero el crecimiento escalonado en la casa de esta mujer fue inusual, y el registro escrito fue excepcional; en sus cuadernos documentó este despertar doméstico.

Para los “Viejas Luces” (Old Lights) —ministros y laicos más tradicionales—, estas reuniones podían parecer irregulares: se realizaban sin ministro ordenado, con menor control doctrinal y con una emotividad que les resultaba difícil de evaluar. Pero para muchos asistentes eran un bálsamo: había cercanía, Palabra viva y lágrimas, aunque estas no dejaban de ser “examinadas”.

En 1770, Hopkins llegó al púlpito de Newport. Él había pasado una temporada de discipulado con Edwards en Northampton, entre 1741 y 1742, y había pastoreado durante 25 años en Housatonic (en Sheffield, Massachusetts), hasta que su manera de conducir la iglesia fue considerada demasiado rígida. Pero otro fue el impacto que tuvo en la vida de Sarah: pronto validó su ministerio doméstico, y se convirtió en guía, apoyo doctrinal y ministerial para ella.

La soberanía de Dios en la salvación

Respecto a su vida personal, Sarah había quedado viuda de su primer esposo, Walter Wheaton, a temprana edad. En 1742, a sus 28 años, tuvo sus segundas nupcias con Henry (Samuel) Osborn, un sastre de 57 años. Las fuentes lo describen, con discreción, como poco esforzado en lo laboral, así que ella debió abrir una escuela con internado en su propia casa para sostener el hogar. De esa unión nació Samuel Jr., su único hijo, quien a sus 18 años, en 1764, murió sin evidencias claras de conversión, según su propia madre.

Esa fue la estocada más aguda de su vida espiritual. ¿Cómo conciliar el amor de madre con la elección eterna de Dios? Sin embargo, ella no cayó en la desesperación ni convirtió su dolor en reclamo contra el cielo; su amor a Dios se sobrepuso a sus deseos maternos. Aceptó la soberanía de Dios en la salvación y Sus decretos justos con lágrimas verdaderas. Aquí su experiencia encarna lo que Edwards afirmó: la verdadera religión consiste más en someterse a la voluntad divina que a la intensidad del dolor. Años después, Hopkins desarrollaría y sistematizaría esta idea en su propia teología respecto a la benevolencia desinteresada.

En una sensibilidad permeada por el pietismo, el alma podría tender a buscar su seguridad en una experiencia inmediata y palpable de Cristo. En el marco reformado, en cambio, la certeza de la fe se ancla en el Cristo objetivo y se confirma en frutos, en la Palabra y en los sacramentos. Edwards habría dicho que en eso resplandece la señal más sólida de la obra del Espíritu: someter los afectos a la verdad. Hopkins lo tradujo así en su sistema: amar a Dios por encima de todo, incluso en el escenario más imposible del corazón humano, el de un hijo.

Igualdad entre esclavos y libres

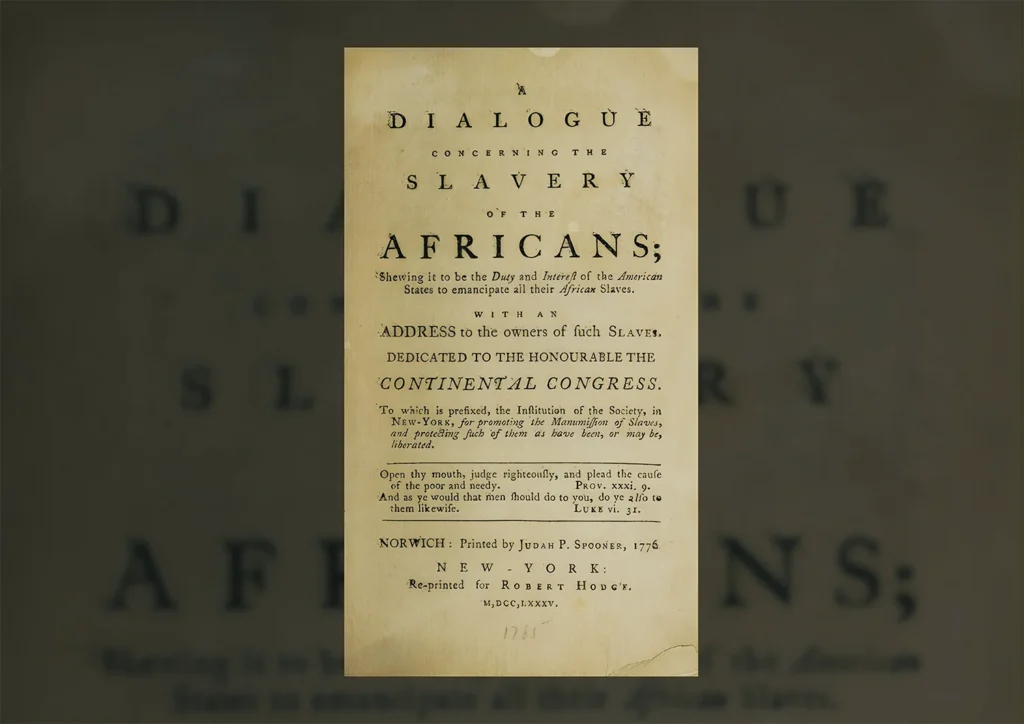

Hopkins y Sarah tuvieron otro punto en común: su postura respecto al esclavismo tan presente en el contexto de Newport. De hecho, Rhode Island fue centro del comercio atlántico: las familias influyentes financiaban viajes hacia África, compraban africanos y los vendían en el Caribe y en el norte. Entonces, Hopkins devino una de las primeras voces abolicionistas entre los pastores congregacionalistas y en 1776 publicó A Dialogue Concerning the Slavery of the Africans (Diálogo acerca de la esclavitud de los africanos).

Por su parte, Sarah no escribió tratados políticos contra la esclavitud, pero su ministerio doméstico tuvo un peso propio y amplificó el alcance de su sala: en ella se sentaban juntos amos y esclavos para leer la Biblia y orar. Ese gesto tenía una profunda dimensión teológica: evidenciaba una eclesiología en la que la mesa anticipaba la igualdad del Reino. En términos reformados, la señal visible de la gracia no se expresaba en lo extraordinario, sino en la simple y a la vez sublime unidad de los creyentes bajo la Palabra.

No obstante, para los “Viejas Luces” la cuestión seguía generando reservas: ¿qué lugar tenía una mujer laica que enseñaba en su casa? 1 Timoteo 2:12 resonaba en los pasillos. La respuesta pastoral en Newport fue prudente: no se trataba de un púlpito dominical ni de una predicación sacramental, más bien era una exhortación devocional bajo una autoridad pastoral que edificaba a mujeres, jóvenes y esclavos. Así pues, la distinción entre predicación oficial y exhortación doméstica permitió ubicar una práctica que ya existía en conventículos y sociedades de oración, sin alterar la liturgia congregacional ni los medios ordinarios de gracia.

En resumen, a partir de 1770, la interacción de Sarah con Hopkins dio forma a un equilibrio local entre un celo avivado por Whitefield (1740), un discernimiento edificado por Edwards (1746), una benevolencia desinteresada articulada por Hopkins (1770s) y una práctica doméstica sostenida en Newport. Sarah no “fundó” un movimiento, pero su casa fue un nodo en el que confluyeron el pietismo (las formas), el revivalismo calvinista (la predicación de conversión bajo la gracia soberana) y la ortodoxia reformada (que insistía en que el Señor edifica Su iglesia por medios ordinarios). Esta tensión no es defecto del relato; es el relato.

Sobre esta mezcla, las voces reformadas contemporáneas han llamado a precisión. R. Scott Clark recuerda que el pietismo y el revivalismo elevaron la expectativa de “despertar” como norma, y que la Iglesia reformada no confesó una teología de revivalismo, sino de medios ordinarios de gracia: Palabra, sacramentos, disciplina. Esto no fue por frialdad, sino porque el calor mejor encendido es el que Dios provee en Sus medios.

Sin embargo, el caso de Sarah muestra que la ortodoxia y el afecto no son enemigos: ella vivió bajo pastoreo fiel, escribió su alma ante Dios, abrió su mesa y esperó en los decretos con lágrimas. Si hubo excesos revivalistas —lágrimas como prueba, desmayos como credencial, subjetivismo como norma—, Sarah aprendió a discernir. Si el pietismo trajo un tono afectivo y el deseo de escribir en diarios, el calvinismo le proporcionó la estructura doctrinal que mantuvo esa piedad.

Su muerte y legado contemporáneo

Sarah Osborn murió en 1796, a los 82 años. Samuel Hopkins publicó en 1799 sus Memoirs of the Life of Mrs. Sarah Osborn (Memorias de la vida de la señora Sarah Osborn), fijando su testimonio en la página impresa. En las últimas décadas se ha producido una convergencia notable de estudios que reubican a Sarah Osborn en el mapa de la piedad y el evangelicalismo tempranos. En 1992, Charles E. Hambrick-Stowe escribió The Spiritual Pilgrimage of Sarah Osborn (1714–1796) (La peregrinación espiritual de Sarah Osborn) en Church History. Él interpretó sus diarios dentro de la tradición devocional de Nueva Inglaterra y señaló la disciplina con que transformó aflicciones en ejercicio de fe.

En 2013, Catherine A. Brekus publicó Sarah Osborn’s World: The Rise of Evangelical Christianity in Early America (El mundo de Sarah Osborn: el auge del cristianismo evangélico en la América temprana), mostrando a Sarah como puente entre el puritanismo del siglo XVII y el evangelicalismo del siglo XVIII, con atención a género y cultura. Además, destacó el papel laico femenino y la materialidad de la devoción (cuadernos, casa, economía).

Ese mismo año, Christianity Today la llamó The Forgotten Woman of Evangelical History (La mujer olvidada de la historia evangélica) en un perfil difundido ante un público amplio, con lo cual se consolidó su relevancia popular. Este dossier historiográfico se inserta en un debate mayor —no exento de paralelos con la revisión del escolasticismo reformado— sobre el pietismo, el revivalismo calvinista y la ortodoxia confesional. Así como la obra de Richard A. Muller deshizo caricaturas sobre la ortodoxia posreformada, estos estudios han corregido el lente con que mirábamos el Gran Despertar: no era ni puro entusiasmo, ni mero desorden, sino textura histórica donde doctrina, afectos y prácticas (diario, mesa, canto) mediaban el cambio religioso en la América inglesa del siglo XVIII.

Es en ese marco que Sarah Osborn emerge no como excentricidad, sino como testigo paradigmático de cómo la gracia soberana modela la vida ordinaria; una madre que entregó sus lágrimas a la verdad, una laica que puso su casa al servicio de Cristo, una pluma que convirtió el dolor en doxología. Estas miradas —desde púlpito, archivo y revista— colocan su vida en la intersección entre doctrina, afectos y orden social.

Al contemplar su vida, no hallamos excusas ni escapatorias, sino una armonía rara: el dolor fue un terreno convertido en altar de gloria. Sarah caminó por sendas ásperas y, sin embargo, de su pluma brotaron himnos que parecen oraciones talladas en fuego, como una que escribió en 1757: “Quédate conmigo, oh Señor, y purifícame y límpiame. Mata todo lo que te provoque a retirarte, y permanece conmigo”. Ahí palpita su legado: una vida en sintonía integral con su Dios, donde cada pérdida fue semilla de fe y cada herida, motivo de adoración. No dejó queja amarga ni juicio contra el cielo, sino un canto arcaico y firme que elevó la miseria a doxología. Su sala fue santuario; su corazón, templo; y su diario, liturgia.

Referencias y bibliografía

Sarah Osborn’s World: The Rise of Evangelical Christianity in Early America (2013) de Catherine A. Brekus. New Haven: Yale University Press.

The Practice of Piety: Puritan Devotional Disciplines in Seventeenth-Century New England (1982) de Charles E. Hambrick-Stowe. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Memoirs of the Life of Mrs. Sarah Osborn (1799) de Sarah Osborn, ed. Samuel Hopkins. Worcester, MA: Leonard Worcester.

Pia Desideria (1675) de Philipp Jakob Spener. Fráncfort: Johann David Zunner.

A Treatise Concerning Religious Affections (1746) de Jonathan Edwards. Boston: S. Kneeland y T. Green.

Writing as a protestant practice: Devotional diaries in early New England | Research Gate

The Forgotten Woman of Evangelical History | Christianity Today

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |