Si tuviéramos que enumerar las mayores controversias teológicas de la historia de la iglesia, ¿cuál elegiríamos? Quizá recordemos la batalla de Atanasio contra los arrianos por la divinidad de Cristo. A partir de ahí, podríamos recordar la disputa de Agustín con Pelagio sobre nuestro pecado y la gracia de Dios. Finalmente, por supuesto, llegaríamos al conflicto de los reformadores con Roma sobre la justificación, entre otras cuestiones. Sin embargo, quizá sólo unos pocos pensaríamos en mencionar otro acontecimiento tan masivo, en cierto modo, como la propia Reforma.

Casi quinientos años antes de que Lutero pusiera sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, un cardenal católico llamado Humberto colocó una sentencia de excomunión en la catedral de Santa Sofía de Constantinopla (la actual Estambul). Miguel Cerulario, patriarca de aquella ciudad y destinatario de la sentencia, excomulgó a su vez a Humberto. El intercambio, a veces llamado el Cisma de 1054, acabó partiendo a la única Iglesia santa, católica y apostólica en dos: Oriente y Occidente, ortodoxos y católicos. ¿Cuál fue la causa?

Los cristianos de Oriente y Occidente habían discutido durante siglos sobre una serie de cuestiones, desde la autoridad del Papa hasta el celibato de los sacerdotes. Pero detrás de esos agravios había uno mucho mayor, aunque se basaba en una sola palabra latina: filioque. Ese término representa la mayor controversia teológica de la cual nunca ha oído hablar la mayoría de los protestantes.

Breve historia del filioque

El significado de la palabra filioque puede parecer, en principio, poco controvertido: significa simplemente “y el Hijo”. Sin embargo, la controversia comenzó a arremolinarse cuando se preguntó si la palabra debía formar parte del Credo Niceno (conocido oficialmente como Credo Niceno-Constantinopolitano). En su versión original, que data del año 381, la sección sobre el Espíritu Santo comienza: “Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre”.

Con el tiempo, sin embargo, algunos cristianos de Occidente modificaron la frase para que dijera: “Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo”. “Y del Hijo” —filioque—. Un breve vistazo a la historia de la controversia revelará por qué una palabra tan aparentemente inocua pudo dividir a la iglesia visible.

Adición occidental

Por lo que sabemos, el término filioque apareció por primera vez en el Credo Niceno, durante el Concilio español de Toledo (589), aunque los eruditos no se ponen de acuerdo sobre por qué lo alteraron. Muchos piensan que la Iglesia española quería expulsar a los arrianos de la región, quienes negaban la deidad del Hijo. Al afirmar que el Espíritu procede del Padre y del Hijo conjuntamente, el concilio confesó la igualdad del Hijo con el Padre de un modo que dejaba menos espacio a las evasivas arrianas.

Aunque la palabra filioque no apareció en el Credo de Nicea hasta Toledo, el concepto no era nuevo, al menos en Occidente. Un siglo y medio antes, el gran Agustín había escrito en su libro Sobre la Trinidad:

Tampoco podemos decir que el Espíritu Santo no proceda también del Hijo, pues no sin razón se dice que el mismo Espíritu es el Espíritu tanto del Padre como del Hijo... el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo (Macleod, The Person of Christ [La persona de Cristo], p. 143).

En vista de una enseñanza tan clara de un pilar de la Iglesia occidental, los miembros del concilio pueden haber pensado que simplemente estaban aclarando el significado del credo según las líneas agustinianas acordadas.

En su momento, la decisión de Toledo apenas causó revuelo. Al ser local, el concilio no hablaba en nombre de toda la Iglesia, ni siquiera de la parte occidental. Sin embargo, durante los dos siglos siguientes, la popularidad del filioque creció en Occidente hasta que, en 809, el emperador romano Carlomagno lo respaldó con su autoridad imperial. El Papa de entonces, León III, estuvo de acuerdo teológicamente, pero se resistió a la idea de alterar un credo ecuménico. Pero a principios del siglo XI, el papado lo aprobó, y este quedó grabado en todos los credos de Occidente, aunque no en Oriente.

Objeción oriental

Mientras los cristianos españoles se reunían en Toledo, y Carlomagno gobernaba Occidente, y el papado finalmente ponía su pluma en el Credo de Nicea, Oriente se encontraba en una trayectoria totalmente diferente. Ni la palabra ni el concepto del filioque se enseñaban allí, ni su pensamiento trinitario había seguido los pasos de Agustín. Así pues, cuando por fin llegó a Oriente, las iglesias se negaron a acogerlo.

Robert Letham señala dos objeciones principales que Oriente planteó contra el filioque. La primera era eclesiástica, ya que “tal cambio... requeriría un concilio ecuménico similar a los de Nicea, Constantinopla y Calcedonia” (Through Western Eyes, p. 225). Por su propia naturaleza, un credo ecuménico debía modificarse ecuménicamente: toda la iglesia tenía que estar representada.

La segunda y más importante objeción era teológica. A pesar de la sincera simpatía de Oriente con Occidente contra los arrianos, los primeros no estaban dispuestos a colocar al Hijo junto al Padre en la procesión del Espíritu. De hecho, trescientos años después de que Agustín defendiera una doble procesión del Espíritu, el oriental Juan de Damasco enseñó justo lo contrario: “Hablamos también del Espíritu del Hijo, no como si procediera de Él, sino como si procediera a través de Él desde el Padre. Pues sólo el Padre es causa” (Macleod, The Person of Christ, p. 143).

En parte, Oriente mantuvo esa postura porque su teología trinitaria difería de la de Occidente y la de Agustín, según los cuales, escribió Geral Bray, “el Espíritu Santo es el amor mutuo del Padre y del Hijo” y, por tanto, “está en la misma relación con ambos” (God Has Spoken [Dios ha hablado], p. 649). Sin embargo, para la Iglesia oriental:

puesto que el Hijo y el Padre no son lo mismo, sus respectivas relaciones con el Espíritu Santo tampoco pueden ser iguales. Por tanto, hablar del Espíritu que procede del Padre y del Hijo sin diferenciación es confundir a ambos (Through Western Eyes [A través de los ojos de Occidente], p. 230).

Durante mil años, ambas iglesias permanecieron en comunión, a pesar de hablar idiomas distintos y vivir en culturas diferentes. Pero, entonces, el filioque sacó a la superficie las líneas divisorias, enterradas durante mucho tiempo.

Cisma de 1054

Cuando las tensiones entre Oriente y Occidente condujeron, finalmente, al enfrentamiento en Santa Sofía entre el cardenal Humberto y Miguel Cerulario, el filioque no estaba en el centro de la disputa. Aquel tampoco fue el único agravio que separó finalmente a ambas iglesias. Tan decisivos, y quizá más, fueron los cruzados de Occidente, que establecieron obispos rivales en Oriente y, en 1204, saquearon Constantinopla.

Sin embargo, las excomuniones mutuas de 1054 formaron una brecha que, al día de hoy, no ha sido reparada. Y todos los intentos de reunificación a lo largo del último milenio han naufragado, una y otra vez, en esta única roca: el filioque.

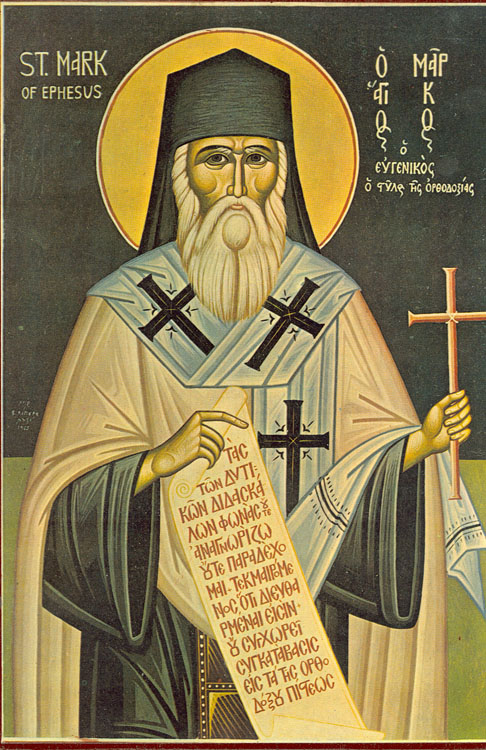

De particular importancia es el Concilio de Ferrara-Florencia, a mediados del siglo XV, en el que los desacuerdos sobre el filioque hicieron que la brecha se ensanchara hasta convertirse en un abismo. Tras el concilio, el oriental Marcos Eugénico escribió sobre los simpatizantes de este tema: “Evítalos a ellos y a su comunidad. Son 'falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo' [2 Corintios 11:13]” (God Has Spoken, p. 707). Bray escribió al respecto que, en tal clima:

el Filioque no tenía ninguna posibilidad, y desde entonces su rechazo ha sido un distintivo de lealtad a la ortodoxia oriental, una insignia de pertenencia a la que no se puede renunciar sin incurrir en la acusación de apostasía de la verdadera fe (p. 707).

Incluso hoy, antes de que los católicos puedan convertirse a la ortodoxia, deben renunciar, entre otras enseñanzas, a la doctrina del filioque (Through Western Eyes, p. 249).

Tres reflexiones para los protestantes

Históricamente, mientras ortodoxos y católicos se han enzarzado en el debate sobre el filioque, los protestantes han mostrado poco interés. Por supuesto, el nombre de este grupo no existió sino hasta cinco siglos después del Cisma de 1054. Pero incluso los reformadores, que no temían desafiar a Roma, adoptaron en su mayor parte la postura occidental sin muchos comentarios.

Los protestantes modernos tienen aún menos interés. Bray escribió: “Cuando hoy se plantea una cuestión como la del filioque, a menudo se encuentra con una mezcla de incomprensión e impaciencia. ¿No puede resolverse un punto tan oscuro o simplemente ignorarse?” (God Has Spoken, p. 709).

Antes de responder afirmativamente, deberíamos considerar cómo los protestantes pueden reflexionar y responder provechosamente a la controversia sobre el filioque al menos de tres maneras. Podemos, en primer lugar, reconocer la complejidad del debate; en segundo, apreciar la historia familiar, especialmente de la ortodoxia oriental y, en tercero, empezar a disfrutar más profundamente de la Trinidad.

1. Reconocer la complejidad.

Algunos protestantes, al oír hablar por primera vez de la controversia sobre el filioque, pueden preguntarse por qué existe ese debate. Ven en las Escrituras que Jesús envía el Espíritu (Juan 15:26), Jesús sopla el Espíritu (Juan 20:22), y el Espíritu es llamado “el Espíritu de Cristo” (Romanos 8:9). Sin duda, entonces, el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Pero las cosas no son tan sencillas.

Por ejemplo, los cristianos orientales observan que, en Juan 15:26 (un versículo clave en el debate), los verbos que describen la relación del Espíritu entre el Padre y el Hijo son diferentes: el Espíritu procede del Padre; es enviado por el Hijo. Nick Needham, un protestante que defiende el punto de vista oriental, se preguntó:

¿No podríamos decir que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre por posesión original, y el Espíritu del Hijo por un proceder eterno del Espíritu al Hijo desde el Padre, de modo que desde toda la eternidad el Espíritu descansa sobre el Hijo y permanece en Él, es decir, que el Hijo es la morada eterna, el templo santo intemporal, del Espíritu de su Padre? (The Filioque Clause [La cláusula filioque] en Scottish Bulletin of Evangelical Theology 15/2, 155)

Tal propuesta parece satisfacer gran parte del lenguaje de las Escrituras. Jesús envía el Espíritu y lo sopla porque, desde toda la eternidad, ha recibido el Espíritu del Padre.

Esto no quiere decir que los reformadores estuvieran equivocados al mantener el filioque en la tradición protestante. Tenían sus razones para creer que el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo, al igual que la mayoría de los teólogos protestantes actuales. Se trata simplemente de decir que la cuestión es compleja y que el punto de vista oriental tiene más ventajas de las que se pueden apreciar a primera vista. Quizá la mejor postura para muchos de nosotros, especialmente para los no teólogos, sea la de J.C. Ryle:

Debe admitirse honestamente que la Escritura no afirma tan clara y directamente [la procesión desde el Hijo] como la procesión desde el Padre (…) La diferencia entre las Iglesias de Oriente y Occidente puede ser, después de todo, más aparente que real; y debemos guardarnos de denunciar como herejes a hombres que tal vez Dios ha recibido. (Expository Thoughts on the Gospel of John [Pensamientos expositivos sobre el Evangelio de Juan], 3:128).

2. Apreciar la historia familiar.

La controversia sobre el filioque pone de relieve una rama de la Iglesia cristiana que, al menos para los protestantes, se olvida con facilidad: la ortodoxia oriental.

Los protestantes que exploran la Iglesia oriental pueden sentir, al principio, que su ortodoxia es aún más extraña que el catolicismo. Su mundo es uno de íconos y liturgias, de patriarcas y obispos, de teología apofática y divinización. Letham compara la experiencia de adentrarse a él con el encuentro con un primo perdido hace mucho tiempo, que tiene un acento diferente y un rostro que apenas se reconoce.

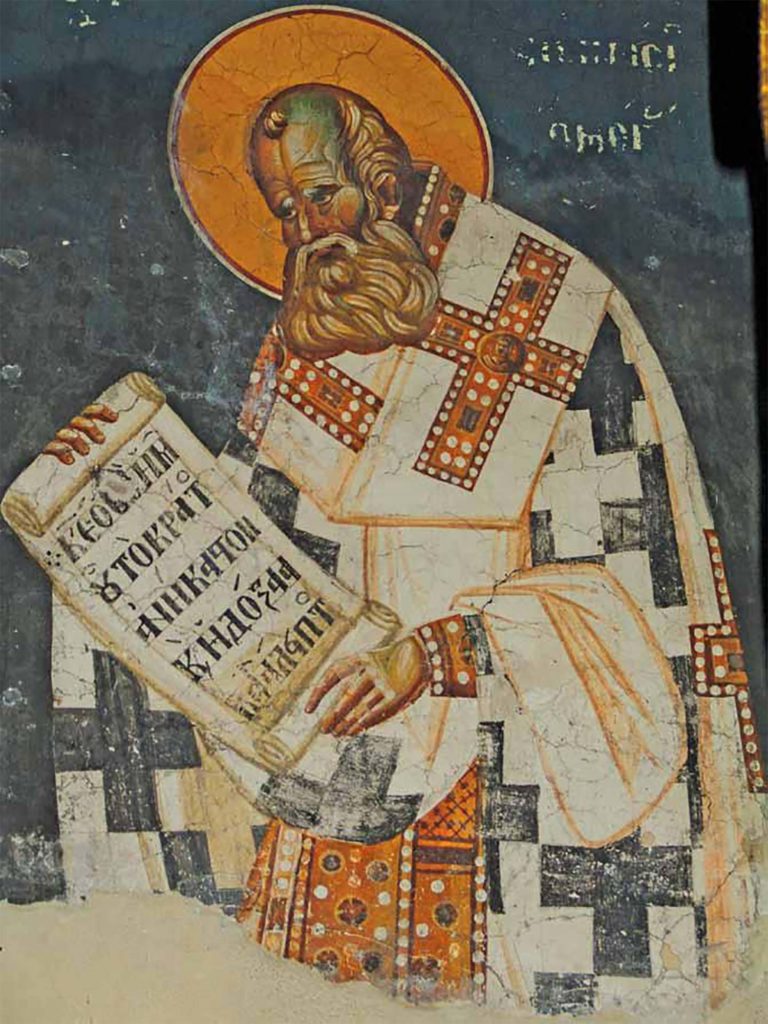

Sin embargo, cuanto más los observamos, más encontramos raíces de nuestra propia historia familiar. El protestantismo se basa, en parte, en los antepasados de los ortodoxos orientales actuales. Fue el Oriente de habla griega el que nos dio a Atanasio, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa, Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo, campeones y heraldos de la casa de Dios. Estos hombres, y otros, machacaron la herejía y protegieron la ortodoxia en los primeros concilios ecuménicos de la iglesia, a los que los protestantes apoyan felizmente.

Sin duda, muchas diferencias en la teología y la práctica dividen hoy a protestantes y ortodoxos, algunas de ellas profundas y preocupantes. Pero no debemos permitir que estas nos alejen de la historia que encierra gran parte de nuestra herencia.

3. Disfrutar de la Trinidad.

Mientras aprendemos sobre los ortodoxos, podemos incluso ir un paso más allá y absorber algo de ellos: su experiencia vivida de la Trinidad.

Para los ortodoxos, como lo ilustra la controversia sobre el filioque, la doctrina de la Trinidad no queda al margen de la fe. No es simplemente un capítulo de un libro de texto de teología sistemática, y ciertamente no es un rompecabezas matemático. Más bien, es el corazón de la fe cristiana, la felicidad de los santos y la única esperanza de nuestra salvación.

Los protestantes pueden preguntarse si Oriente y Occidente han puesto demasiada carga en esa palabra latina filioque. Pero deberíamos hacerlo sólo después de una larga mirada hacia dentro, preguntándonos si tal vez los protestantes hemos puesto demasiada poca carga (tal vez ninguna) en las doctrinas que describen a nuestro Dios.

Si queremos avanzar hacia una experiencia y un disfrute más profundos de la Trinidad, no necesitamos viajar al Este. Tenemos, en nuestra propia tradición, toda la leña que necesitamos para disfrutar de un despertar personal a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu. No sólo libros antiguos, como Comunión con el Dios Trino, de John Owen, sino también otros nuevos, como Las profundidades de Dios, de Fred Sanders, y Deleitándonos en la Trinidad, de Michael Reeves, nos ofrecen un festín de gozo trinitario.

En la última de ellas, Reeves escribió: “Conocer la Trinidad es conocer a Dios, un Dios eterno y personal de infinita belleza, interés y fascinación (...) Lo que suponemos que sería una irrelevancia aburrida o peculiar resulta ser la fuente de todo lo bueno del cristianismo. Ni un problema ni un tecnicismo, el ser trino de Dios es el oxígeno vital de la vida y la alegría cristianas” (Delighting in the Trinity, 12, 18).

Muchos de nuestros padres en la fe pensaron en el filioque no porque estuvieran enamorados de sutilezas doctrinales, sino porque estaban enamorados de la Trinidad. Deberíamos seguirles, no necesariamente en la controversia, pero ciertamente en el disfrute.

Este artículo fue traducido y ajustado por el equipo de redacción de BITE. El original fue publicado por Scott Hubbard en Desiring God.

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |