Durante siglos, los salmos no han sido solamente poesía sagrada; también han sido canción. Antes de que existieran los himnarios o de que Lutero y Wesley aportaran sus propios himnos a la Iglesia, el pueblo de Dios ya entonaba las palabras del salterio —el Libro de los Salmos— como forma de adoración. A esa práctica se le llama salmodia y forma parte de una de las tradiciones más antiguas y persistentes de la historia cristiana.

No solo se trata de una forma de arte devocional; también es un vehículo de formación espiritual, un modo de memorizar las Escrituras y una expresión colectiva de fe. Al cantar los salmos, los creyentes pueden hacer suyas las súplicas, alabanzas y confesiones de David o Asaf. Por eso, aunque hoy no sea común escuchar el término en cuestión en la mayoría de congregaciones, su legado sigue vivo. En este artículo, haremos un breve recorrido histórico de la salmodia, desde sus orígenes hasta la Reforma.

¿Qué es la salmodia?

El término proviene del griego psalmodia (ψαλμῳδία), compuesto por psalmos (“salmo”), oide (“oda, canción”), con el sufijo -ía, que indica acción o cualidad. Literalmente es la “acción de cantar salmos”, el acto de cantar los salmos como parte del culto a Dios. No se trata simplemente de leerlos o recitarlos, sino de entonarlos con una melodía que les confiera fuerza emocional y sentido comunitario. La salmodia convierte la meditación en proclamación, la poesía en plegaria cantada.

Los diccionarios añaden detalles interesantes. De acuerdo con el Merriam-Webster, puede entenderse como “el arte o la práctica de cantar salmos en el culto religioso” y como “una colección de salmos”. Esta segunda definición apunta al uso litúrgico del salterio, que en muchas tradiciones —como la católica, la ortodoxa oriental, la reformada (calvinista) y la anglicana— fue ordenado y clasificado para su lectura musical cíclica a lo largo del año. La Encyclopædia Britannica añade que la salmodia ha sido una constante tanto en la adoración judía como en la cristiana, aunque con variaciones musicales, lingüísticas y teológicas según el contexto. En los primeros siglos, los cristianos heredaron la práctica de cantar los salmos de la sinagoga, pero con el tiempo desarrollaron estilos propios, desde la monodia bizantina hasta los salmos metrificados del protestantismo reformado.

Consideremos ahora la historia de la salmodia en 5 momentos clave de su desarrollo.

1. Antes del salterio: el canto del pueblo hebreo

Antes de que David empuñara su arpa y pusiera en verso su angustia, victoria o esperanza, el canto ya resonaba en el alma del pueblo hebreo. En sentido estricto, la salmodia no nació con el Libro de los Salmos, pues la tendencia a cantar las palabras sagradas —la Torá, las oraciones, los relatos de liberación— precede a esa colección canónica.

[Puedes leer: De los himnos antiguos al góspel: el desarrollo de la música cristiana]

Precisamente, la alabanza al Señor ya estaba presente en el corazón de Moisés, en la voz de Miriam, y en las celebraciones del pueblo que acababa de cruzar el mar. Dichas composiciones evidencian que aquel ejercicio no era una novedad para los israelitas. Pero, para sumar algo de información, el Cántico del Mar Rojo (Éx 15), entonado por Moisés y repetido en alternancia por Miriam y las mujeres con panderos, puede considerarse la primera forma de canto responsorial del pueblo hebreo. Es el modelo más antiguo de una salmodia antifonal, en la que dos grupos (hombres y mujeres, sacerdote y asamblea, coro y pueblo) alternan frases poéticas como si tejieran un solo tapiz de adoración.

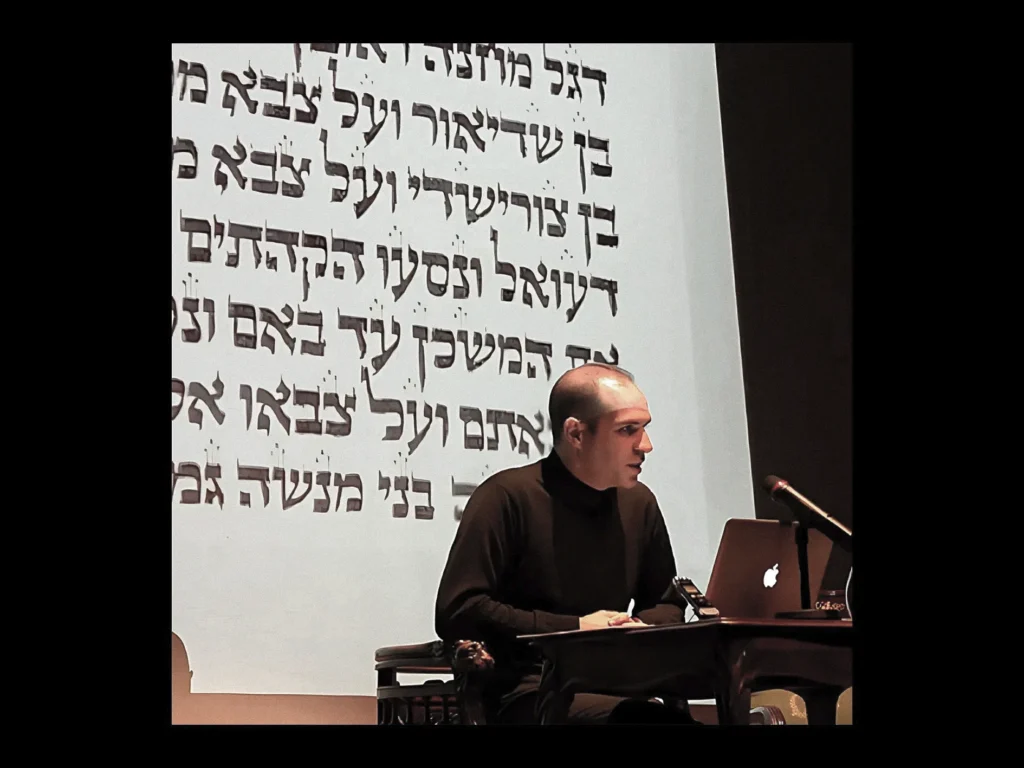

Adicional a eso, hoy sabemos que, desde tiempos antiguos, los textos sagrados más que leerse, se cantaban. La cantilación de la Torá, como explica Jean-Philippe Amar, es una práctica que se remonta a las raíces mismas del judaísmo: cada palabra debía pronunciarse con un tono preciso, rítmico, marcado por los acentos del texto. Esta forma de “lectura musical” se convirtió en una herramienta didáctica, devocional y litúrgica, que preparó el terreno para lo que más tarde sería la salmodia levítica en el templo.

La tradición rabínica incluso distingue entre formas festivas y simples de entonar los textos sagrados, indicando que ya existía una sensibilidad hacia el registro emocional del canto. Saadia Gaón, rabino, filósofo y gramático, sugería que había ocho formas distintas de entonar los salmos, lo cual indica que ya entonces se pensaba en el canto bíblico con categorías específicas, casi como si fueran modos musicales. Delitzsch y Keil, dos teólogos y hebraístas alemanes del siglo XIX, mencionan en su comentario al texto hebreo de los Salmos que esta tradición podría estar conectada con los ocho tonos del canto gregoriano, e incluso señala que los judíos distinguían entre tonos solemnes para los días festivos y formas más simples para los días comunes.

Por tanto, en tiempos predavídicos ya existía un impulso profundamente musical en la forma en que el pueblo de Dios se relacionaba con la Escritura. ¿Qué ocurrió después?

2. David y la música del templo

Con David, la adoración dio un giro inesperado. Hasta entonces, el pueblo había entonado cantos de victoria, poemas de la Torá, frases repetidas en procesiones. Pero este poeta, rey y músico convirtió esa tradición dispersa en un sistema. No solo escribió salmos: organizó el canto sagrado y le dio forma a una liturgia.

En los días de su reinado, cantar hacía parte del servicio de los levitas en el Templo. Según 1 Crónicas 25, fueron divididos por turnos y puestos “bajo la dirección” de Asaf, Hemán y Jedutún, tres maestros del canto. Se establecieron instrumentos, escalas, líderes, y hasta un vocabulario técnico para describir cada composición: mizmor (salmo o poema), shir (canción) y tefilá (oración). Fue David quien ordenó cómo debía sonar la adoración. Por eso, siglos más tarde, cuando un rey piadoso intentaba restaurar el culto, se decía que volvía “a lo que había establecido David”.

[Puedes leer: Historia de los himnos cristianos: generaciones unidas en adoración]

El comentario de Delitzsch y Keil recoge con detalle cómo funcionaba esa salmodia en tiempos del Primer y Segundo Templo. Los levitas, de pie sobre una escalinata especial o los más jóvenes al lado de ella, tocaban cítaras, arpas y címbalos, mientras los sacerdotes hacían sonar trompetas de plata al ritmo del sacrificio diario. Cada día tenía su salmo propio, y el pueblo entero se unía para entonar el Hallel (Sal 113–118), que significa “alabanza”, repitiendo la primera frase y elevando un “aleluya” del segundo verso.

En la dedicación del Primer Templo, construido bajo el mandato de Salomón, los levitas se colocaron en su lugar con los instrumentos, mientras los sacerdotes hacían resonar las trompetas de plata. La música y el canto no eran dos elementos distintos: se entretejían como una sola ofrenda. Algo parecido ocurrió siglos después, cuando Ezequías restauró el culto. Según el relato de Crónicas, la alabanza comenzaba cuando el sacrificio era encendido, y seguía en armonía hasta el momento en que se consumía sobre el altar. Al derramarse el vino —una imagen de entrega completa—, los cantos cesaban. En el Segundo Templo, la práctica se refinó aún más. Las trompetas sacerdotales y los cantos levíticos se alternaban, no coincidían.

Incluso después del exilio, cuando ya no había templo ni altar, el canto de los salmos siguió vivo en la sinagoga. Algunos salmos se recitaban verso a verso; otros, como el Salmo 119, se entonaban con una cadencia especial. Todavía hoy en comunidades judías de Oriente y Occidente se conserva esas tradiciones: “el elemento judío ha sufrido pocos cambios; ciertamente, ha sido desarrollado bajo la influencia del estilo griego, pero, al mismo tiempo, siguen siendo muy reconocibles sus elementos bíblicos”, afirman Delitzsch y Keil. En algún punto de la historia, el canto cristiano recogería ese legado.

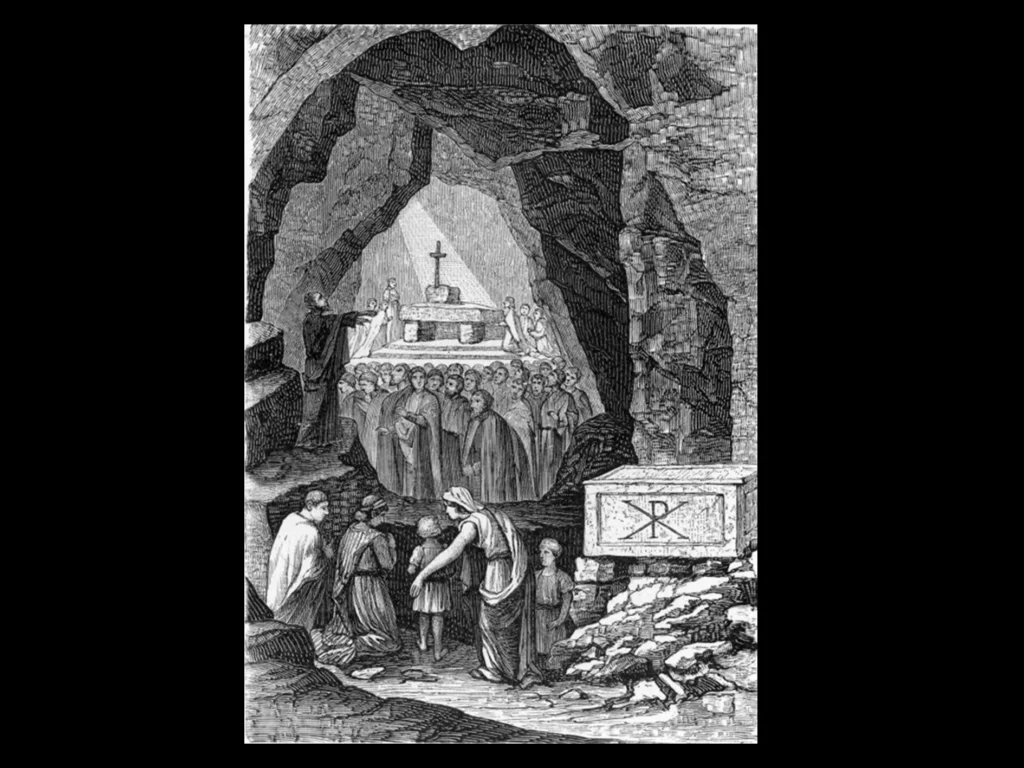

3. Cuando la Iglesia primitiva heredó el canto

El canto de los salmos empezó a resonar en las casas y en las catacumbas donde se reunía la Iglesia cristiana primitiva. Para ellos, los salmos no solo eran oraciones, sino un testimonio de que Dios había cumplido Su promesa al traer al Mesías prometido. En aquellos cantos no solo encontraban a Jesús sufriendo, clamando, resucitando, reinando; también recordaban, especialmente quienes estuvieron a Su lado, que Él mismo los había entonado.

Desde los primeros siglos, la salmodia fue parte esencial del culto cristiano. Richard C. Leonard, teólogo, liturgista y estudioso de la adoración cristiana, señala que los salmos fueron la primera música de la Iglesia, usados en la oración, en la enseñanza y en la adoración comunitaria. Sin embargo, los himnos en griego y latín también fueron formando parte de la liturgia de las iglesias orientales y occidentales.

Muchos creen que las formas antifonales heredadas del judaísmo siguieron activas en la Iglesia. El canto alternado entre dos coros —que ya se usaba en Jerusalén, en Qumrán y en la sinagoga— pasó a Antioquía y después a otras comunidades. En la tradición occidental, esta forma fue promovida especialmente en Milán por Ambrosio (apróx. 340-397), y posteriormente se integró a la liturgia oficial.

Según Hervé Roten, etnomusicólogo especializado en música litúrgica judía, la estructura de la salmodia —frases breves, paralelismo poético, cadencia interna— facilitaba que la asamblea participara activamente en el canto. Eso explica por qué los Salmos persistieron incluso cuando la Iglesia comenzó a adoptar himnos cristológicos nuevos: su forma, ritmo y contenido permitían adorar en comunidad.

No tenemos registros exactos de cómo sonaban esos cantos, pero sí sabemos que eran cantados. Las instrucciones de Pablo a los colosenses (“enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales”, Col 3:16) no eran una figura literaria: eran una práctica concreta. En tiempos de persecución, cantar los salmos fue un acto de resistencia. En tiempos de paz, fue una escuela de doctrina.

4. Los siglos del canto monástico

Durante la Edad Media, los salmos se convirtieron en el corazón de los oficios diarios de los monasterios de la Iglesia occidental. Allí, día tras día, eran cantados por coros de monjes o clérigos entrenados, siguiendo reglas precisas —como la de Benito de Nursia en el siglo VI— y melodías fijas —como las que más tarde se conocerían bajo el nombre de canto gregoriano, influenciado por el obispo de Roma Gregorio Magno (540-604)—. No se pretendía que el canto de los salmos fuera un espectáculo. Por eso, en muchos monasterios, entonar los salmos era una disciplina, un deber, pero también una forma de vida. En muchas iglesias, fue por siglos la única música permitida. Por eso, los instrumentos se alejaron del culto y la voz quedó sola, sin armonía; aquello se conocía como canto llano.

El canto gregoriano, desarrollado entre los siglos VIII y IX, adoptó el legado monástico y lo refinó. Sus ocho modos melódicos, organizados según reglas litúrgicas, fueron en parte una prolongación de antiguas entonaciones bíblicas, adaptadas al latín y al nuevo contexto eclesial. Algunos estudiosos —como Gerbert o Martini— han sugerido que estos modos conservan vestigios de las melodías del templo judío, lo que no sería extraño dado el puente que une la salmodia hebrea con la adoración cristiana primitiva.

La conexión entre ambos mundos no se perdió del todo. Aún en el siglo XII, había quienes reconocían paralelos sorprendentes. Pethachja de Ratisbona, viajero judío, contó que al llegar a Bagdad —entonces sede de los Geonim— oyó los salmos entonados de un modo muy particular. También Benjamín de Tudela, en ese mismo siglo, describió a un cantor de salmos que dirigía el culto con destreza. Además, se documentaron similitudes con la liturgia de los armenios.

Pero con el paso del tiempo, especialmente en la Baja Edad Media, surgieron nuevas formas más complejas, como el contrapunto o el organum, donde las voces se entretejían sobre tonos sostenidos. No todos aplaudieron el cambio. Algunos veían en ese refinamiento un riesgo: que el arte opacara la oración, que la belleza técnica desviara el corazón de la adoración.

5. Cuando el pueblo volvió a cantar (tras la Reforma)

Con la Reforma del siglo XVI, la música dejó de ser dominio exclusivo del clero: la adoración debía ser cantada por todo el pueblo. Pero no todos los reformadores compartieron el mismo enfoque. Los luteranos y pietistas abrazaron la composición de himnos nuevos, en lengua vernácula y con instrumentos como el órgano. En cambio, los calvinistas de Ginebra adoptaron una postura más rigurosa: solo salmos bíblicos, sin acompañamiento instrumental, como expresión pura y colectiva de la adoración congregacional.

El Renacimiento, sin embargo, había cambiado la sensibilidad musical. Las personas estaban acostumbradas a cantar con ritmo y estructura. Para que toda la congregación pudiera participar, fue necesario reformular los salmos en forma métrica y rimada. Esto planteaba un dilema: adaptar el texto para que pudiera cantarse sin violar su fidelidad. El proyecto reformado buscó preservar el contenido bíblico, aunque en la práctica se hicieron ajustes significativos para facilitar el canto comunitario.

El resultado más influyente fue el Salterio de Ginebra, publicado por primera vez en 1542. Con textos reformulados y melodías compuestas en su mayoría por Louis Bourgeois, este salterio se convirtió en modelo para las iglesias reformadas de Holanda, Inglaterra y Escocia. Algunas de sus melodías —como la de Old Hundred, usada aún hoy para la Doxología— han perdurado como testimonio sonoro de una fe que no quiso dejar de cantar la Palabra.

Según este breve recorrido histórico, ¿consideras que es importante tener en cuenta los salmos en la liturgia eclesiástica? ¿Qué lugar ocupan los salmos en nuestra adoración hoy? ¿Qué podemos aprender de generaciones pasadas que cantaban las Escrituras como parte esencial de su fe?

Referencias y bibliografía

Etimologías de Chile de Etimologías de Chile. Disponible en: https://etimologias.dechile.net/?salmodia

Psalmody de Merriam-Webster Dictionary. Disponible en: https://www.merriam-webster.com/dictionary/psalmody

Psalmody de Encyclopædia Britannica. Disponible en: https://www.britannica.com/art/psalmody

Salmodia exclusiva y el Antiguo Testamento de Enviados. Disponible en: https://enviados.org/salmodia-exclusiva-y-el-antiguo-testamento/?utm_source=chatgpt.com

Cantillation biblique et psalmodie – Jean-Philippe Amar de Institut Européen des Musiques Juives. Disponible en: https://www.iemj.org/es/cantillation-biblique-et-psalmodie-jean-philippe-amar/

What is the Book of Psalms? de GotQuestions.org. Disponible en: https://www.gotquestions.org/Book-of-Psalms.html

Singing the Psalms: A Brief History of Psalmody de Richard C. Leonard. Disponible en: https://www.laudemont.org/a-stp.pdf

Psaumes et psalmodie de Hervé Roten. Disponible en: https://www.iemj.org/es/psaumes-et-psalmodie/

Institut Européen des Musiques Juives. “Cantillation biblique et psalmodie – Jean-Philippe Amar”. Disponible en: https://www.iemj.org/es/cantillation-biblique-et-psalmodie-jean-philippe-amar/ ↩

Comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento – Salmos de F. J. Delitzsch y C. F. Keil (2023). Madrid: Publicaciones Kerigma, p. 7.

GotQuestions.org. “What is the Book of Psalms?” Disponible en: https://www.gotquestions.org/Book-of-Psalms.html

Singing the Psalms: A Brief History of Psalmody de Richard C. Leonard. Disponible en: https://www.laudemont.org/a-stp.pdf ↩

Institut Européen des Musiques Juives. “Psaumes et psalmodie” de Hervé Roten. Disponible en: https://www.iemj.org/es/psaumes-et-psalmodie/ ↩

Comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento – Salmos (2023) de F. J. Delitzsch y C. F. Keil. Madrid: Publicaciones Kerigma, p. 7.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (1851) de Julius Heinrich Petermann. Leipzig: F. A. Brockhaus, vol. 5, pp. 365–372. Artículo: “Ueber die Musik der Armenier”

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |