En el corazón del cristianismo hay un profundo interés por la felicidad. El Dios Altísimo creó a la humanidad a Su imagen y semejanza para que fuera feliz en Él. Para comprender este punto, es crucial entender la “aseidad” de Dios —un término teológico que significa que Dios existe por Sí mismo, sin depender de nada ni de nadie—. Aquel que es la plenitud eterna de vida, luz y amor es, por tanto, la suma y sustancia de toda verdadera felicidad. La felicidad de las criaturas, en el sentido más pleno, es una participación por gracia en la incesante autofelicidad que el Padre, el Hijo y el Espíritu disfrutan entre sí. Esto significa que la oración ferviente de Agustín, en el libro I de sus Confesiones, es verdadera:

El hombre es una de tus criaturas, Señor, y su instinto es alabarte. Lleva en sí la marca de la muerte, el signo de su propio pecado, para recordarle que tú resistes a los orgullosos. Pero aun así, como es parte de tu creación, desea alabarte. El pensamiento de ti lo conmueve tan profundamente que no puede estar en paz si no te alaba, porque nos hiciste para ti, y nuestro corazón no halla descanso hasta que descansa en ti.

A lo largo de sus Confesiones, Agustín continúa profundizando en este tema del deseo, que ata todos sus inquietos anhelos en última instancia al Dios Trino. Ni siquiera las consecuencias perversas y dañinas del pecado pueden borrar la fuerza abrumadora del deseo. Para Agustín, todo deseo es un camino que correctamente —es decir, cuando no está oscurecido ni desviado por el pecado— conduce al descanso en Dios. La esperanza de saciar algún día ese deseo insaciable de felicidad en el Dios que es infinitamente feliz en Sí mismo es lo que entendemos por “visión beatífica”: la visión bendita de Dios en el cielo. De hecho, eso es precisamente lo que hace que el cielo sea el cielo.

Contemplar a Dios en las Escrituras

El respaldo bíblico para esta doctrina de la visión beatífica es abrumador. A lo largo de las páginas de la Santa Escritura, la esperanza de ver a Dios se presenta como la máxima aspiración del ser humano. Esta esperanza se insinúa en los distintos encuentros teofánicos —manifestaciones visibles de Dios a los seres humanos— que experimentan varios personajes del Antiguo Testamento. Tal vez el ejemplo más destacado sea el encuentro de Moisés con Yahvé en Horeb, descrito en Éxodo 33–34. Allí, en el monte de Dios, Moisés pide lo incomprensible: “Te ruego que me muestres Tu gloria” (Ex 33:18). Esta esperanza —y la promesa de que algún día se cumplirá— es nombrada de forma positiva en varias declaraciones proféticas a lo largo del Antiguo Testamento.

Lo que todos estos pasajes dejan claro es que el anhelo de ver a Dios en Su gloria es, al mismo tiempo, algo bueno y peligroso. Es aterrador poner los ojos en Dios, especialmente para el pecador caído. Y, sin embargo, hacerlo sigue siendo el deseo más profundo que Dios ha grabado en el corazón humano: un anhelo que se expresa en todo tipo de ilustraciones metafóricas y pintorescas. Imágenes que atraviesan todo el Antiguo Testamento como el templo, el tabernáculo, la nueva Jerusalén, el monte santo, el sábado y la promesa constantemente repetida por Dios de que un día habitará en medio de Su pueblo, sirven como leña para mantener encendida la llama del deseo por la visión beatífica. Aparentemente, Dios quería que Su pueblo deseara verlo, incluso mientras les advertía de lo inconmensurable que es esa visión en contraste con su condición pecadora.

La esperanza bíblica de ver a Dios florece a un nuevo nivel con la venida del Verbo hecho carne (Jn 1:14). Como “la imagen del Dios invisible” (Col 1:15), Cristo es el encuentro teofánico culminante, en el que Dios se revela —y se explica— a Sí mismo en la persona del Hijo encarnado (Jn 1:1–18; 14:9; Heb 1:1–3). Este hecho se hizo claramente evidente cuando Cristo llevó a tres de Sus discípulos al “monte santo” (2 P 1:18) y fue transfigurado delante de ellos (Mt 17:1–13; Mr 9:2–13; Lc 9:28–36). Según Pedro (y Pablo), aquellos que contemplamos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo a través de la Sagrada Escritura, somos —como Pedro, Jacobo y Juan— capaces de ver lo que Moisés anhelaba en el monte Horeb, y que no vio realmente sino hasta cierto grado en el monte Tabor (2 Co 3:12–4:6; 2 P 1:16–21).

Aun así, aunque lo que vemos por medio de la fe es la visión de Dios en el rostro de Jesucristo, solo vemos “en parte”. La visión beatífica es la gran esperanza de que un día veremos y conoceremos plenamente, así como somos vistos y conocidos por Dios (1 Corintios 13:12; Ap 22:5).

Deseo, hedonismo cristiano y la gran tradición

Aunque para muchos el lenguaje de la “visión beatífica” puede sonar nuevo, cualquiera que esté familiarizado con Desiring God reconocerá algo familiar en estas reflexiones. Desde hace décadas, este ministerio ha promovido lo que John Piper denomina “hedonismo cristiano”, un concepto bien reflejado en su eslogan: “Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él”. Muchos cristianos (yo incluido) hemos sido liberados gracias al descubrimiento sobrecogedor de que no es necesario escoger entre glorificar a Dios y buscar el gozo.

En Su maravillosa sabiduría, Dios creó el mundo y a Sus criaturas de tal forma que el ser humano encuentra su mayor gozo en glorificar a Dios —y el ser humano glorifica a Dios más precisamente a través de disfrutar de Él—. Sin embargo, aunque Piper haya acuñado el término “hedonismo cristiano”, el contenido y la enseñanza que encierra son mucho más antiguos. No solo tienen raíces profundas en la Santa Escritura, sino que sus ramas se extienden a lo largo de la historia del cristianismo.

Estudios recientes sobre la visión beatífica refuerzan la conclusión de que esta doctrina —el anhelo principal y final de lo que Piper llama un “hedonista cristiano”— no es una esperanza oscura reservada para unos pocos teólogos selectos, sino que ha sido la esperanza central de la única Iglesia, santa, católica y apostólica a través de los siglos. La amada nube de testigos de Cristo siempre ha dicho, junto con Moisés: “Te ruego que me muestres Tu gloria” (Ex 33:18).

La esposa de Cristo ha estado de acuerdo con Gregorio de Nisa, quien afirmó que “la persona que mira hacia esa Belleza divina e infinita vislumbra algo que siempre se descubre como más novedoso y más sorprendente que lo que ya se había comprendido”, y que, por lo tanto, “esta es verdaderamente la visión de Dios: no quedar nunca satisfecho en el deseo de verlo. Más bien, uno siempre debe, al mirar lo que puede ver, reavivar su deseo de ver más”.

Junto con Agustín, la Iglesia siempre se ha consolado con la siguiente esperanza:

…veremos una cierta visión (…) una visión que sobrepasa toda belleza terrenal: la del oro, de la plata, de los bosques y los campos; la belleza del mar y del aire, la belleza del sol y la luna, la belleza de las estrellas, la belleza de los ángeles. Es una visión que sobrepasa todas las cosas, porque de ella proviene la belleza de todo lo demás.

La Iglesia ha orado constantemente por esa visión con Anselmo:

Dios de verdad, te pido que me lo concedas para que mi gozo sea completo. Hasta entonces, permite que mi mente medite en ello, que mi lengua lo hable, que mi corazón lo ame, que mi boca lo proclame. Permite que mi alma tenga hambre de ello, que mi carne tenga sed, que todo mi ser lo desee, hasta que entre en el “gozo de tu Señor” [Mt 25:21], que eres Tú, Dios, Tres en Uno, bendito por siempre. Amén.

El Cuerpo de Cristo también ha encontrado que las palabras de Tomás de Aquino son verdaderas, a saber, que la visión escatológica de Dios es la “bienaventuranza suprema”, porque “hay en todo ser humano un deseo natural de conocer la causa de cualquier efecto que observa; de ahí nace el asombro en el hombre. Pero si el intelecto de la criatura racional no pudiera llegar hasta la causa primera de las cosas, ese deseo natural quedaría vacío”.

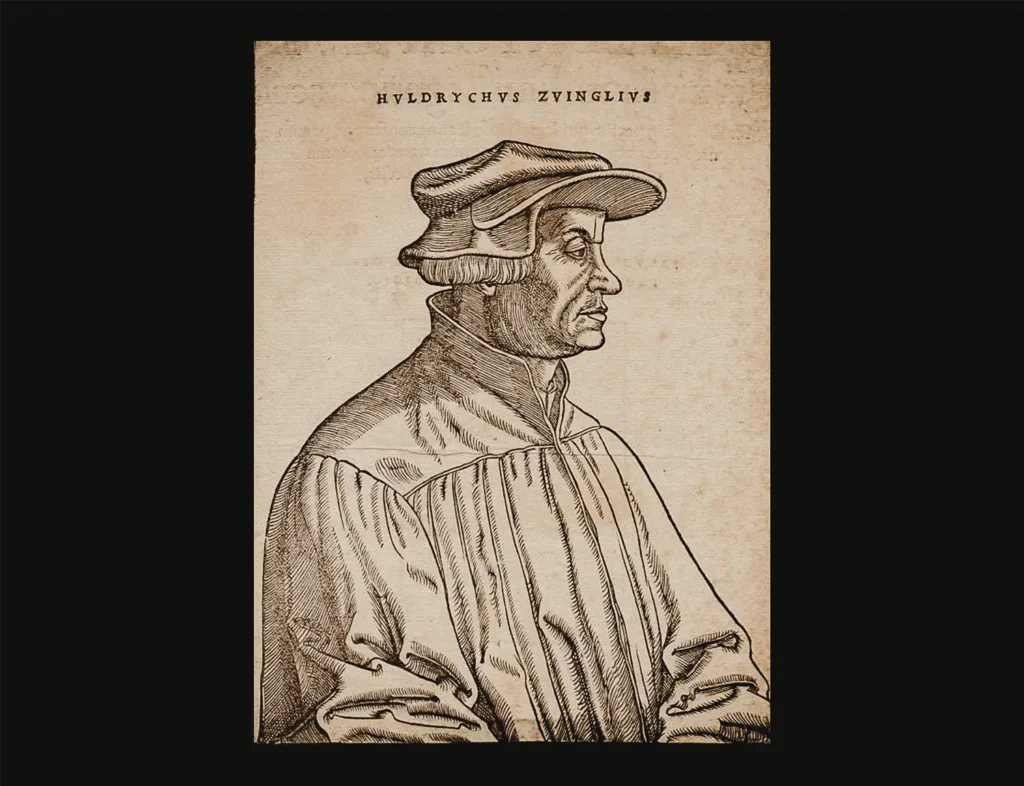

Esto no quiere decir que el deseo expresado por la Iglesia de la visión beatífica haya sido monolítico y uniforme. Dentro de la Gran Tradición cristiana —es decir, dentro del caudal teológico compartido por el cristianismo histórico—, han surgido tensiones entre diferentes grupos respecto a cómo entender esta visión. Sin embargo, debemos insistir enfáticamente en que la visión beatífica es una mera esperanza escatológica cristiana, central en las preocupaciones teológicas tanto del protestantismo como del catolicismo romano o la ortodoxia oriental. Ulrico Zwinglio, por ejemplo, describió la visión beatífica como la esperanza de ver…

…a Dios mismo en Su sustancia, en Su naturaleza y con todos Sus atributos y poderes, y disfrutar de todo esto no escasamente, sino a plenitud; no con ese empalago que generalmente acompaña a la saciedad, sino con una satisfacción agradable, que no conlleva excesos (…). El bien que deberíamos disfrutar es infinito, y lo infinito no puede agotarse; por tanto, nadie puede hartarse de ello, porque siempre es nuevo y, al mismo tiempo, siempre el mismo.

Del mismo modo, Francis Turretin escribió que “en esta vida, vemos a Dios por la luz de la gracia y mediante el conocimiento especular de la fe; en la otra vida, sin embargo, por una visión beatífica intuitiva y mucho más perfecta, a través de la luz de la gloria”. Y Jonathan Edwards enfatizó que, en el escatón (fin de los tiempos), la visión beatífica “será la vista más gloriosa que los santos contemplarán con sus ojos físicos. (…) Habrá mucha más felicidad y deleite para quienes contemplen esta visión que cualquier otra. Sí, los ojos del cuerpo resucitado serán dados principalmente para ver esta visión”.

Si todos estos teólogos están en lo cierto, y la visión beatífica es una esperanza tan central para el escatón, entonces no debe simplemente situarse correctamente dentro de nuestras reflexiones sobre “las últimas cosas”, sino que debería orientar y animar apropiadamente toda nuestra contemplación teológica. Nuestro Señor dijo: “Bienaventurados los de corazón puro, pues ellos verán a Dios” (Mt 5:8). Ninguna perspectiva podría ser más atractiva para el hedonista cristiano cuyos afectos han sido ordenados de forma apropiada. Todo lo que haga debe estar orientado hacia ese fin.

Todos los buenos caminos del deseo llegan a su destino final y esperado en la contemplación de Dios. Esto se debe a que, en la visión beatífica, el anhelo más profundo de la criatura, por un lado, y el propósito supremo de Dios de glorificarse a Sí mismo, por el otro, se unen perfectamente en una sola experiencia de beatitud. Aunque Dios no es enriquecido en absoluto por la visión beatífica (¿cómo podría el Ser infinitamente perfecto y feliz en Sí mismo ser enriquecido por alguien o algo más?), Él ha ordenado que la máxima expresión de Su gloria sea, sencillamente, nuestro máximo deleite en Él.

La glorificación suprema de Dios en nosotros se encuentra en nuestro más profundo disfrute de Él: cuando llegamos a participar del amor gratuito y desbordante de la vida trinitaria. ¿Dónde, sino en la visión beatífica, podría realizarse con mayor énfasis una intención tan singular? Sorprendentemente, el propósito de Dios de glorificarse en nosotros y nuestro propósito de hallar nuestra felicidad en Él alcanzan su unión definitiva en la visión beatífica.

Nos convertimos en lo que contemplamos

Sin embargo, no podemos experimentar esta visión sin una transformación radical. En su primera carta, Juan nos dice que la transformación que viviremos al recibir nuestros cuerpos glorificados —el efecto de aquello que no podemos comprender plenamente ahora— ocurrirá como resultado directo de nuestra experiencia de la visión beatífica (1 Jn 3:2). En otras palabras, cuando el creyente reciba aquello que más ha anhelado —es decir, la visión de Dios—, vivirá la experiencia transformadora de la glorificación para la cual fue creado desde el principio: la deificación. Entonces al fin, cuando los santos vean y conozcan como son vistos y conocidos, entrarán en ese eterno descanso sabático de comunión plena con Dios. Tendrán por fin a Aquel por quien su alma estaba tan sedienta, en una plenitud que no se agota ni puede ser agotada. En ese día sin fin, los santos estarán llenos hasta el borde y rebosantes de Dios. Él será todo en todos (1 Co 15:28).

Muchos protestantes se sienten incómodos con el lenguaje de la deificación. Pero no tiene por qué ser así. Después de todo, como señala Carl Mosser, “la deificación o divinización es una de las expresiones más antiguas del léxico teológico cristiano”, y “los escritores patrísticos tuvieron mucho cuidado en usar diversas formulaciones y analogías para proteger la distinción entre el Creador y la criatura”. En un contexto ortodoxo, la deificación se refiere a la transformación que vivirán los creyentes en la resurrección cuando estén saturados de vida divina en virtud de su unión con Cristo, la plenitud del Espíritu en ellos y la visión de Dios.

Mosser demuestra de forma convincente que la deificación ha sido, de forma constante, un elemento clave no solo para la teología patrística y medieval, sino también para las formulaciones reformadas sobre la salvación. Sin dejar nunca de ser criaturas, los santos llegan a ser, por gracia, lo que el Dios trino es por naturaleza: infinitamente felices.

Hijos en el Hijo

Como se mencionó brevemente al inicio de este artículo, el fundamento teológico de estas premisas es la bienaventuranza (felicidad suprema) propia de Dios. El Dios que es la felicidad por excelencia, en Su gracia, incorpora a Su pueblo en Su propia autofelicidad mediante la adopción. La forma trinitaria de esta salvación —esta incorporación por gracia— es casi escandalosa. Consideremos esta lógica: el Dios Altísimo, que es paternidad (Padre), filiación (Hijo) y amor (Espíritu), nos adopta para participar de la vida feliz de la filiación divina al derramar Su Espíritu en nuestros corazones (Ga 4:4–7; Ro 5:5). En Dios el Hijo encarnado llegamos a ser hijos que, en el amor del Espíritu, también pueden clamar: “¡Abba, Padre!”. Cristo, el Dios hombre, nos alimenta con la vida eterna de Dios al ofrecernos nada menos que a Sí mismo (Jn 6:25–59), y al recibirlo (¡consumirlo!) por la fe, estamos recibiendo por filiación adoptiva y llena de gracia, lo que a Él le pertenece por filiación natural y eterna: la vida (Jn 5:26).

Así es como llegamos a experimentar la deificación. Unidos a Cristo y contemplándolo, nos volvemos como Aquel a quien contemplamos (2 Co 3:18); llegamos a ser hijos en el Hijo. Calvino se refirió a esto de manera memorable cuando escribió que Cristo “nos hace, al injertarnos en Su cuerpo, partícipes no solo de todos Sus beneficios, sino también de Él mismo”, de modo que “llega a unirse cada vez más con nosotros en un solo cuerpo, hasta que se convierte completamente en uno con nosotros”.

Robert Letham tiene razón al señalar sobre esta transformación que “esta no es una unión de esencias; es decir, no dejamos de ser humanos y nos convertimos en Dios ni nos fusionamos con Dios como si fuésemos ingredientes en una ‘sopa ontológica’. Esto no es apoteosis”. Letham también enfatiza que nosotros no “perdemos nuestras identidades personales e individuales dentro de una humanidad genérica universal”, ni que estamos “unidos hipostáticamente al Hijo”. Más bien, estamos “unidos a la persona de Cristo”, y “puesto que la humanidad asumida por Cristo participa en el Hijo eterno, es santificada y glorificada en Él, y puesto que nosotros nos alimentamos de la carne y la sangre de Cristo [por la fe], en Cristo también estamos siendo transformados a Su gloriosa imagen”.

Pensar de esta manera no debería sorprendernos. Ya hemos notado la relación crucial entre contemplar la gloria de Dios y ser transformados por lo que contemplamos (2 Co 3:12–4:6; 1 Jn 3:2). G.K. Beale ha aclarado bien este principio en su libro We Become What We Worship (Nos convertimos en lo que adoramos). Según la Sagrada Escritura, somos transformados progresivamente en aquello que contemplamos, ya sea para bien (cuando fijamos nuestra mirada doxológica en Dios) o para mal (cuando hacemos lo mismo con los ídolos).

Por tanto, el principio de transformación a través de la contemplación es ineludible. Pero debido a que estamos cegados por el velo satánico del pecado hasta que el Espíritu nos da ojos para ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo (2 Co 4:1–6), la deificación no es simplemente cuestión de ajustar nuestra perspectiva por pura fuerza de voluntad. Lo que se requiere es una obra milagrosa del Espíritu.

En otras palabras, lo que necesitamos es una serie de transformaciones que nos lleven progresivamente de la muerte a la vida eterna. No basta con ser criaturas diseñadas para encontrar su satisfacción última en Dios. Esto ya es cierto para todos los portadores de Su imagen. Más bien, primero debemos experimentar una transformación que nos convierta en el tipo de portadores de la imagen de Dios que desean verlo, y que realmente ven la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo por la fe (2 Co 4:6); y que, de ese modo, reciben la vida eterna por gracia en esta vida.

Luego, necesitamos ser conducidos por la gracia a una experiencia constante de contemplar a Cristo por medio de la fe, de tal forma que seamos transformados progresivamente a Su imagen “de gloria en gloria” (2 Co 3:18). Finalmente, necesitamos la transformación que marca la culminación de todas las experiencias transformadoras anteriores. En ese día, “seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es” (1 Jn 3:2).

El amor de Dios que habita en nosotros

En todas estas experiencias transformadoras, debemos comprender que somos receptores de la gracia divina, no trabajadores que reciben un salario ganado. No podemos animar a nuestros propios corazones y almas para que deseen —y se aferren a— Dios, ni en esta vida ni en la venidera. No, siempre es Dios quien debe infundir en nosotros el amor que Él mismo es, desde la eternidad y para siempre. Esa es la profunda y gloriosa razón de ser detrás de un pasaje como 1 Juan 4:7–21.

Para Juan, existe una correlación directa entre el amor que los santos tienen los unos por los otros y el amor que han recibido a través del Evangelio. Este punto ha sido bien señalado por numerosos predicadores y maestros bíblicos: quienes han sido verdaderamente perdonados, perdonan; quienes han sido amados, aman; aquellos que han experimentado la gracia de Dios en sus corazones extienden esa gracia a los demás. Sin embargo, pocas veces los lectores se detienen a observar la lógica teológica profunda de este pasaje. En esta primera carta de Juan, el apóstol deja claro el vínculo entre la theologia (Dios tal como es en Su ser eterno) y la oikonomia (el plan de Dios en la historia) —entre la vida ad intra (interna) de Dios y Su obra ad extra (externa); entre lo que Dios es in se (en Sí mismo) y cómo las operaciones inseparables del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se ejecutan y asignan a las distintas personas de la Trinidad.

La fuente de todos los ejemplos de “amor” en este pasaje se encuentra en el versículo 8: “Dios es amor”. Esta es una afirmación de theologia: Dios en relación consigo mismo; la vida interna del Ser autosuficiente revelada en la Santa Escritura. Todo nuestro amor proviene del Dios que es amor (versículos 7–8). Y Juan nos dice que el Dios que es amor manifiesta Su amor hacia nosotros en la misión del Hijo en la encarnación (versículos 9–12) y en la misión del Espíritu al morar en los creyentes (versículos 13–14), cuya primera manifestación fue en Pentecostés.

En otras palabras, llegamos a interesarnos en el amor de Dios a través del amor de Dios manifestado en las misiones divinas. Somos introducidos en el amor de Dios cuando somos arrastrados por el Espíritu a la vida meritoria, la muerte sustitutiva penal y la resurrección victoriosa de Cristo Jesús. En el Espíritu Santo —quien es el Amor divino del Padre y del Hijo— estamos unidos a Cristo, y como resultado, la Trinidad de Dios habita en nosotros (versículo 16). Desde adentro hacia afuera, el Dios de amor nos transforma al vivificarnos con Su propio ser amoroso.

Todo esto es gloriosamente verdadero para el cristiano transformado ahora, pero se consumará plenamente y de manera culminante en la visión beatífica (y en la experiencia de deificación que la acompaña). Existe una fuerte continuidad entre lo que somos y lo que seremos. El lazo que une ambos estados es la experiencia transformadora de comunión con la Trinidad de Dios en Cristo: Aquel a quien contemplamos ahora por la fe es el mismo que contemplaremos con visión glorificada en el escatón. La visión presente significa salvación en este siglo, la doble gracia de la justificación y la santificación. Pero la visión futura significará glorificación en el siglo venidero, es decir, deificación (1 Juan 3:2). Este proceso de comunión santificadora comienza en esta vida en la conversión, pero su consumación espera la experiencia glorificada de la visión beatífica.

El cielo: un ardiente hogar

En la experiencia de la visión beatífica, el hedonista cristiano saciará en Dios su anhelo más profundo de felicidad. En los atrios de los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando toda la creación haya sido renovada y perfeccionada para convertirse en el templo cósmico celestial que Dios siempre quiso que fuera, el ser humano habitará con Dios en un deleite beatífico feliz, santo y perfecto por toda la eternidad. Allí, Dios recibirá la mayor gloria que ha determinado para Sí mismo en el máximo gozo que Sus criaturas tendrán de Él.

Ningún relato de la escatología cristiana está completo sin esta bendita esperanza como el fin de todas las cosas. El ardiente hogar del cielo que ilumina, vivifica y calienta todo el ser es esta unión placentera con Dios. Ninguna restauración terrenal tiene valor alguno sin esta esperanza central: todo lo demás deja al santo deseoso frío y vacío. Aparte de la gracia deificante de la visión beatífica, los nuevos cielos y la nueva tierra son una promesa con poco atractivo. Pero, gracias a Dios, no es necesario aferrarse mucho tiempo a una visión tan pobre. Ya podemos ver —aunque solo como una promesa lejana— lo que Dante vio en la cima del monte del Purgatorio:

Vi que, en lo más profundo de su ser,

por el Amor unidas en un solo volumen,

estaban recogidas las cosas que en las hojas

se hallan esparcidas por el mundo;

sustancia y accidente, y sus modos,

fundidos, por así decirlo, de tal manera,

que aquello de lo que hablo es Una Luz Simple.

Todo lo bueno, todo el amor, la luz y la vida que en esta vida están dispersos, rotos y fragmentados, un día serán recogidos y absorbidos en la única y simple gloria de Dios, a quien contemplaremos por siempre. Por eso podemos decir, junto con David:

Una cosa he pedido al Señor,

y esa buscaré:

Que habite yo en la casa del Señor

todos los días de mi vida,

para contemplar la hermosura del Señor

y meditar en Su templo (Sal 27:4).

Y con el oído dirigido hacia el cielo, podemos oír cómo esta petición es respondida con una sorprendente invitación: “El Espíritu y la Esposa dicen: ‘Ven’. Y el que oye, diga: ‘Ven’. Y el que tiene sed, venga; y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida” (Ap 22:17). Por eso, cobramos ánimo con las palabras de nuestro Señor: “Sí, vengo pronto” (Ap 22:20). Y así, junto con Juan —y la comunión de los santos, tanto pasados como presentes— decimos: “Amén. ¡Ven, Señor Jesús!”.

Este artículo fue traducido y ajustado por Maria Paula Hernández. El original fue publicado por Samuel Parkison en Desiring God. Allí se encuentran las demás notas del autor.

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |