Escucha este artículo en formato podcast:

Aunque su nombre se ha desvanecido de nuestra memoria colectiva, Adoniram Judson Jr. (1788-1850) fue uno de los hombres más famosos de su siglo. A los ojos del mundo, Judson parecía destinado a la grandeza. Sobresalía en casi todo lo que hacía, avanzando en latín, retórica y matemáticas tan rápidamente que ingresó al College of Rhode Island (más tarde, Universidad de Brown) a los dieciséis años. Durante su último año de universidad, Judson fundó su propia escuela sin dejar de graduarse como el mejor de su clase. Reverenciaba a los grandes hombres de la historia, pero su “ardiente ambición” (como él la describió) era superarlos. Un día, creía Judson, su nombre brillaría. Tenía razón.

Pero cuando brilló, no fue su propia historia la que contó.

Conmovido por la muerte

Algo extraordinario le sucedió a Judson después de la universidad. Frustrado por su ambición de grandeza no realizada, abandonó la escuela que había fundado para hacer carrera en el teatro. Pero los reflectores de Broadway no saciaron su hambre de fama. Descontento y decidido a reinventarse una vez más, Judson dejó Nueva York para ir a su ciudad natal, cerca de Boston. Durante el viaje, se detuvo a pasar la noche en una pequeña posada rural. Pronto descubrió que la habitación contigua a la suya estaba ocupada por un moribundo. Los gemidos y lamentos lastimeros del hombre mantuvieron a Judson despierto la mayor parte de la noche. Acostado en la cama, a Judson lo asaltó una pregunta sorprendente: ¿estaba preparado para morir el joven de la habitación de al lado? Y, de hecho, ¿lo estaba él?

La pregunta le llegó a lo más profundo. Hijo de un pastor de Boston, Judson había abandonado la fe cristiana por el racionalismo popular de su época. Los escritos de Voltaire, Ben Franklin y Thomas Paine resonaban con el creciente cinismo de Judson. La teología racionalista resolvía la tensión que sentía entre su ardiente ambición de grandeza y la visión de autosacrificio del Nuevo Testamento. Su mejor amigo de la universidad, Jacob Eames, le ayudó a consolidar su conclusión. Adoptar el rechazo del deísmo a lo sobrenatural y a las afirmaciones de autoridad de la Biblia, había argumentado Eames, era la marca de la imparcialidad y la sofisticación intelectual.

Pero mientras yacía despierto, Judson no podía quitarse de la cabeza la contradicción entre la fe que había rechazado y su miedo a la muerte y al juicio.

A la mañana siguiente, mientras pagaba la cuenta, Judson preguntó por el joven de la habitación de al lado. El posadero le comunicó con tristeza que el muchacho había muerto. “¿Quién era?”, preguntó Judson. “Un graduado del college de Providence”, respondió el posadero. “Eames. Jacob Eames”. Judson quedó atónito:

Pasaron las horas —no supe cómo— e intenté proseguir mi viaje. Pero un solo pensamiento ocupaba mi mente. Las palabras ¡muerto!, ¡perdido!, ¡perdido! resonaban continuamente en mis oídos. Supe [en ese momento] que la religión de la Biblia era verdadera; sentí su verdad; y estaba desesperado.

La única solución a la desesperación era acudir a Cristo. Arrepintiéndose de su pecado, confiando en la suficiencia de la muerte expiatoria y la resurrección victoriosa de Jesús, y buscando reorientar su vida en torno a la verdad del Evangelio, Judson se puso bajo el cuidado de hombres fieles y se dedicó al estudio de las Escrituras. A medida que crecía en la fe, Judson comprendió que nada podía ser más urgente, importante o útil para el mundo que vivir para el nombre de Cristo Jesús.

Una ambición redirigida

Exactamente un año después de la muerte de Eames, Judson leyó un sermón que llamaba a la proclamación del Evangelio y a la traducción de las Escrituras para los pueblos no alcanzados del Lejano Oriente. Lo impactó como un rayo. ¿Y si su buena salud, su educación, su ambición y su nuevo deseo de ser útil en el reino de Dios eran para esto? Judson relata:

Fue durante un paseo solitario por los bosques detrás del college [de Andover], mientras meditaba y oraba sobre el tema, y sintiéndome medio inclinado a abandonarlo, que el mandato de Cristo, “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura”, se presentó en mi mente con tal claridad y poder, que tomé una decisión firme, y aunque grandes dificultades aparecían en mi camino, resolví obedecer el mandato a toda costa.

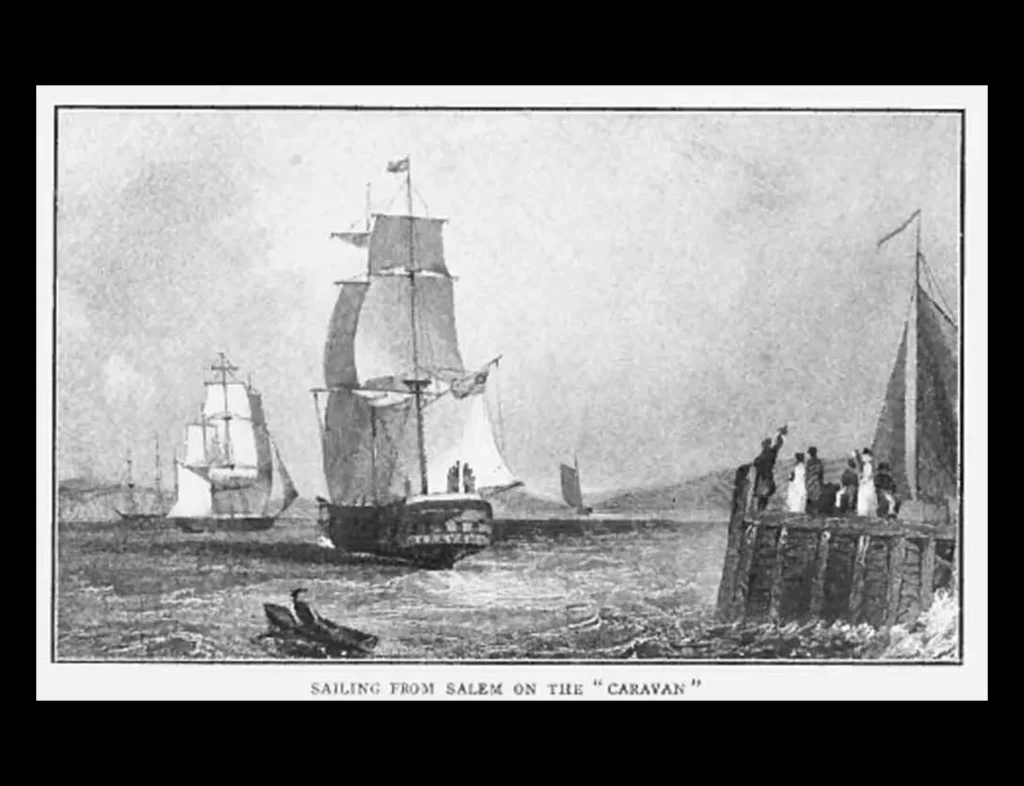

Y obedeció. En 1812, a la edad de 24 años, Judson, su esposa Ann y varios otros misioneros congregacionalistas pioneros zarparon hacia Birmania, una tierra inhóspita y misteriosa sin ningún testimonio del Evangelio. Le esperaban dificultades, enfermedades, dolor, oposición, tortura y muerte. Pero en medio y por debajo del sufrimiento, el triunfo de Jesús resplandecía. Durante su vida, Judson completaría la traducción de las Escrituras al birmano, publicaría miles de materiales evangelísticos, vería la conversión de ocho mil hombres y mujeres birmanos y ayudaría a establecer cien iglesias de liderazgo autóctono. Y mientras Judson, su familia y un feliz grupo de obreros del Evangelio trabajaban silenciosamente para la fama de Cristo en el calor tropical, el renombre de Judson florecía en su país.

Un regreso sorprendente

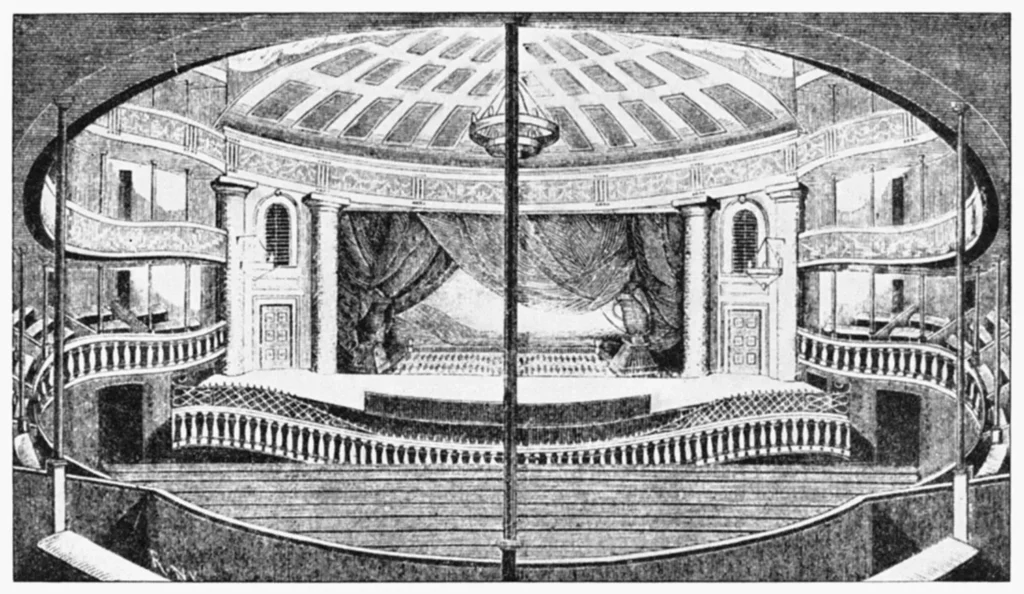

Cuando Judson regresó inesperadamente a Estados Unidos en 1845, apenas reconoció lo que encontró. El país bullía de emoción por las hazañas de los pioneros, tan al oeste como el territorio de Oregón y tan al sur como la recién independizada República de Texas. Esta era la época de Daniel Boone (1734-1820), Davy Crockett (1786-1836) y la gran expedición de Merriweather Lewis y William Clark (1804-1806). Un público ávido devoraba las historias de pioneros, especuladores, hombres de la frontera y exploradores. Cuanto más dramática era la circunstancia, más célebre era el explorador. Y a ocho mil millas de distancia, en el hermético y despótico reino de Birmania, Judson había sido contado entre ellos.

Durante una década, las revistas habían publicado cada trozo de noticia misionera que podían encontrar. Los estadounidenses leían con gran interés sobre el hombre de Nueva Inglaterra que había traducido la Biblia a un idioma desconocido, se había entrevistado sin temor con un déspota extranjero, había sobrevivido más de un año en una prisión mortal birmana, había enterrado —además de a sus colegas— a dos esposas y siete hijos, y que, sin embargo, proclamaba incansablemente el Evangelio a los budistas en la costa dorada de Asia. La Universidad de Brown, ansiosa por promover a su consumado graduado, incluso le concedió a Judson un Doctorado en Divinidad por su servicio sin precedentes.

Cuando Judson pisó el muelle en el bullicioso puerto de Boston, se quedó atónito al ver a miles de personas esperándolo. Los periódicos más importantes de Boston cubrieron su llegada. Cientos de personas le abrieron las puertas de sus casas en señal de bienvenida. Las iglesias competían por invitarlo. Las multitudes se reunían con la esperanza de oír a Judson relatar las historias de sus aventuras en Oriente.

La historia más grande

Sorprendentemente, Judson se negó. Un testigo describió más tarde la explicación de Judson:

Poco antes de que el Dr. Judson dejara este país, se tomó la molestia de visitar mi pueblo natal y la iglesia a la que me uní por primera vez, aunque hacía mucho que había trasladado mi membresía. Como el [edificio de la iglesia] era pequeño, había consentido en dirigirse a la congregación; y esto, aunque el día era lluvioso, reunió a una gran multitud.

Una vez terminado el sermón habitual, habló durante unos quince minutos, con singular sencillez y, a mi parecer, con una emotividad conmovedora, sobre el “precioso Salvador”, lo que ha hecho por nosotros y lo que le debemos.

Sin embargo, al sentarse, era evidente, incluso para el ojo menos observador, que la mayoría de los oyentes estaban decepcionados.

Una vez terminados los oficios, varias personas me preguntaron, con franqueza, por qué el Dr. Judson no había hablado de otra cosa; por qué no había contado una historia, etc. Otros manifestaron su decepción al no aludir en absoluto a su discurso. De camino a casa, le mencioné el asunto.

“Pero, ¿qué querían?”, inquirió [Judson]. “Les presenté el tema más interesante del mundo, lo mejor que pude”.

“Pero querían algo diferente”.

“Pues estoy seguro de que les conté una historia; la más emocionante que se pueda concebir”.

“Pero ya la habían oído antes. Querían algo nuevo de un hombre que acababa de llegar de las antípodas”.

“Entonces me alegro de que puedan decir que un hombre venido de las antípodas no tenía nada mejor que contar que la maravillosa historia del amor de Jesús en Su muerte. Mi deber es predicar el Evangelio de Cristo, y cuando puedo hablar, no me atrevo a tomar a la ligera mi comisión. Cuando miré a esa gente hoy, y recordé dónde los volvería a ver, ¿cómo podría levantarme y alimentar la vana curiosidad, deleitar sus fantasías con historias entretenidas, por muy decentemente que estuvieran hilvanadas con un hilo de religión? Eso no es lo que Cristo quiso decir con predicar el Evangelio. Y entonces, ¿cómo podría enfrentarme después a la temible acusación: ‘Te di una oportunidad para hablarles de mí y la malgastaste describiendo tus aventuras’?”.

La primera ambición de Judson había sido su propia fama y aventura. Pero había sido confrontado por el amor de Jesús, y eso lo había cambiado todo.

La mayor aventura que se puede describir es el advenimiento del Hijo, Aquel que dejó Su trono de gloria para convertirse en siervo y, como siervo, entregar Su vida justa como sustituto y rescate por los hombres (Fil 2:5-11). La historia de Su vida perfecta, Su muerte expiatoria, Su resurrección victoriosa y Su exaltación celestial eclipsa y da sentido a todas las demás historias. Redefine la grandeza y reorienta nuestras vidas (Mr 10:43).

Y así había sido para Judson. La alegría no se encontraba en la celebridad, sino en ver a otros celebrar a Aquel que es digno de toda la gloria. Nunca más pudo mirar a otro ser humano sin pensar en su destino eterno. Porque el amor de Cristo lo impulsaba, solo tenía una Historia que contar.

Grande es nuestro privilegio, preciosa nuestra oportunidad, de cooperar con el Salvador en la bendita obra de extender y establecer Su reino por todo el mundo. Preciosísima es la oportunidad de hacernos sabios, llevando a muchos a la justicia, y de brillar, al fin, como el resplandor del firmamento, y como las estrellas, por los siglos de los siglos. No lamentemos, pues, la pérdida de los que nos han precedido y esperan para darnos la bienvenida a casa, ni rehuyamos la llamada que ha de convocarnos allá. Resolvamos solamente seguir a aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Empleemos de tal modo el resto de la vida, y partamos de tal manera, que nuestros sucesores digan de nosotros, como nosotros de nuestros predecesores: “Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Descansan de sus trabajos, y sus obras con ellos siguen”.

Este artículo fue traducido y ajustado por David Riaño. El original fue publicado por Ryan Griffith en Desiring God. Allí se encuentran las citas y notas al pie.

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |