Detrás de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz hubo cuestiones claramente espirituales, como el pecado del hombre y la absoluta soberanía de Dios. Sin embargo, desde una perspectiva legal, esa fue la sentencia dictada tras una serie de actuaciones judiciales concretas que se dieron en medio de intereses políticos y fervores religiosos particulares. Ese proceso fue celebrado bajo las tensiones de dos sistemas paralelos (el derecho judío y el derecho romano), y merece ser analizado.

Si tenemos en cuenta la visión de Domicio Ulpiano, jurisconsulto romano de Tiro y prefecto del pretorio en el gobierno de Alejandro Severo desde el 222 d. C., el derecho consiste en tres máximas: vivir honestamente, no dañar a otro, y dar a cada uno lo suyo. Su clásica definición sobre la justicia aún resuena en la práctica legal hasta nuestros días: “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho”. Adicional a esto, Tomás de Aquino describió la justicia como una virtud moral e intrínseca a Dios, y apeló a este jurista romano en su Suma teológica al decir: “A cada uno se le debe lo que es suyo”.

Aunque Ulpiano vivió después de Cristo, sus ideas sobre la ética y la justicia en el ámbito jurídico no son tan lejanas a su contexto y resultan útiles para el propósito de este artículo: analizar el juicio que terminó con la crucifixión de Jesús de Nazaret teniendo en cuenta las formalidades legales del proceso. ¿Bajo qué marco jurídico fue juzgado? ¿Se respetaron las normas del “debido proceso”? ¿Cuáles fueron los cargos, las pruebas y las autoridades involucradas? ¿Jesús recibió lo que “en derecho correspondía”?

Para responder a esas preguntas, este artículo se ha trazado en dos ejes. El primero corresponde al trasfondo histórico, político y religioso de la región de Judea, y la identificación del derecho aplicable. El segundo tiene que ver con la confiabilidad de las fuentes y relatos primitivos sobre el juicio de Jesús, y el análisis de su desenlace procesal. Empecemos.

Trasfondo histórico, político y religioso de la región de Judea

En cualquier disciplina, el contexto es necesario para tener una visión mesurada de un asunto determinado. Por tanto, es necesario construir a vuelo de pájaro el trasfondo histórico, político y religioso en el que caminó y resultó condenado Jesús. En el 586 a. C., el pueblo judío estaba cautivo por Babilonia y el templo que había sido construido en días de Salomón estaba destruido (1 R 2, 3 y 5; 1 Cr 28-29; 2 Cr 2-4). En el 537 a. C., cuando los persas vencieron a Babilonia, Ciro El Grande facilitó a los judíos su retorno del exílio y ordenó la reconstrucción del templo (Esd 1:1-4; 2 Cr 36:22-23). En el 198 a. C., tras la caída de Persia a manos de Alejandro Magno, los seléucidas se apoderaron de Judea tras derrotar a Ptolomeo Epífanes.

Pompeyo Magno invadió Judea hacia el 63 a. C., impulsado por la inestabilidad política de los seléucidas, las luchas sucesorias tras el deceso del rey y sumo sacerdote de línea saducea Alejandro Janneo, y los efectos residuales de las revueltas macabeas. En el 37 a. C., Herodes el Grande, quien ordenó un genocidio infantil por temor al Mesías (Mt 2:1–18), fue nombrado rey de Judea y gobernó hasta su muerte.

En su libro Más que un Rabino, el jurista e historiador español César Vidal detalló que Herodes gobernaba “toda Palestina a excepción de Ascalón; territorios en Transjordania; y un amplio terreno al noroeste que incluía Batanea, Traconítide y Auranítide”. Esta descripción territorial no es un mero dato geográfico: ayuda a entender por qué Herodes se sintió amenazado por la llegada de un “Rey de los judíos”, cómo su dominio influyó en la fragmentación del poder tras su muerte, y por qué Jesús debió comparecer ante diferentes autoridades civiles y religiosas durante su juicio.

Como precisa Vidal, tras la muerte de Herodes su reino se dividió entre sus hijos: “Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea; Herodes Antipas, Galilea y Perea, con el título de tetrarca; y Filipo, la Batanea, la Traconítide, la Auranítide y parte del territorio que había pertenecido a Zenodoro. Por su parte, Salomé, la hermana de Herodes, recibió Jamnia, Azoto y Fáselis…”. En el 6 d. C., Arquelao fue depuesto y sus regiones se convirtieron en la Provincia de Judea bajo prefectura romana.

Desde la infancia hasta la juventud de Jesús hubo tres prefectos: Ambíbulo (9–12 d. C.), Rufo (12–15 d. C.) y Grato (15–26 d. C.). Pilato (26-36 d. C.) ocupó el mismo cargo durante el ministerio de Cristo y, según los Evangelios, fue ante él que finalmente Jesús recibió la condena (Mt 27:1–31; Mr 15:1–27; Lc 23:1–25; Jn 18:28–40). En la “cúspide del poder estaba Tiberio César, quien fue emperador del 14 d. C. al 37 d. C. Respecto a la mención que el historiador y médico Lucas hizo de él (Lc 3:1–2), Vidal afirma que “lejos de tratarse de una mera nota histórica, (...) estaba trazando todo un panorama del mundo en que se desarrollaría el ministerio público (...) de Jesús”.

Según Mateo, Marcos y Lucas, también durante la vida y ministerio de Jesús, el tetrarca Herodes Antipas gobernaba en Galilea. Estas fuentes lo declaran responsable de la decapitación de Juan el Bautista —primo de Jesús (Lc 1:36, 39–45)— por instigación de Herodías (Lc 3:1–2; Mt 14:1–12; Mr 6:17–29), hecho confirmado también en una fuente judía temprana. Antipas deseaba conocer a Cristo, a quien confundía con Juan el Bautista “por las señales que hacía”, aunque no lo conoció sino hasta el juicio ante Pilato (Lc 9:7–9; 23:7–12).

De las autoridades nombradas en la fuente lucana (3:1–2), destacan dos figuras cuyo poder religioso era único y que desempeñaron un papel protagónico en el juicio: Anás y Caifás. Vidal subrayó que, al mencionarlas, el evangelista expuso una realidad que marcó por décadas la política religiosa. Publio Quirinio, gobernador de Siria, designó a Anás como Sumo Sacerdote en Judea (6 d. C.) convirtiéndolo así en la principal autoridad religiosa judía al comienzo del gobierno romano, bajo la prefectura de Coponio.

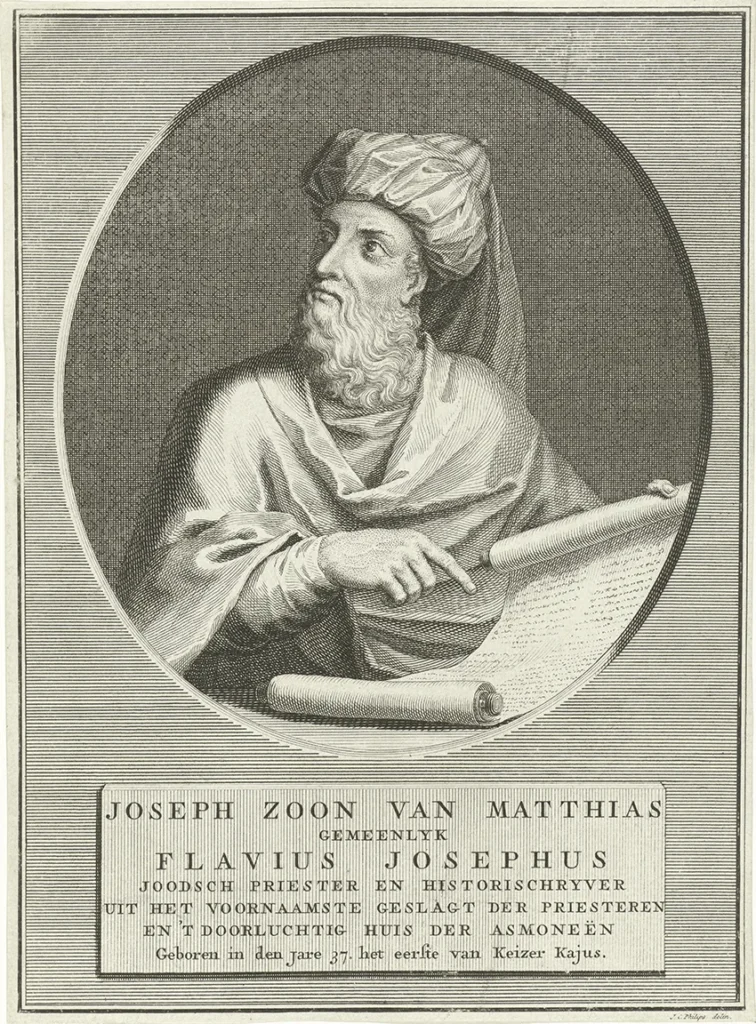

Nueve años más tarde, Grato lo depuso, pero no eliminó su control. Así, Vidal advierte que Anás mantuvo por años “las riendas del poder religioso” a través de sus cinco hijos o su yerno, quienes “no pasarían de ser sus subordinados”. En palabras de Josefo, aquello: “...nunca había sucedido con ningún otro de nuestros sumos sacerdotes”.

Ius gladii: derecho romano aplicable en el caso de Cristo

En el Digestum, el clásico compendio de derecho romano, un pasaje de Ulpiano dice: “No puede haber pena sin delito (...) y no se impondrá pena, sino la que por alguna ley o por algún otro derecho se establece especialmente para ese delito”. En resumen, no hay delito ni pena sin ley (nullum crimen, nulla poena sine lege), lo cual inspira el “principio de legalidad” que garantiza que nadie sea procesado o condenado sin juicio previo ni sin observancia de las normas aplicables. Por ende, no podemos revisar el juicio de Cristo sin antes precisar el derecho “aplicable” en ese entonces.

En su libro El proceso de Jesús, el filósofo y teólogo Josef Blinzler explicó que los romanos concedían cierta independencia en asuntos civiles y jurídicos internos a las ciudades sometidas, cuyos habitantes eran peregrinus, provincianos sin derecho a ciudadanía romana. Este catedrático romanista reconoce que había una “libertad jurisdiccional” en distintas regiones judías —incluida la de Judea— y que, según el derecho judío, el Sanedrín poseía jurisdicción civil, religiosa y, en alguna medida, criminal (Hch 8:3; 9:2; 22:4–19; 26:11; 2 Co 11:24). No obstante, si algún caso implicaba la pena capital, el tribunal carecía de la facultad para ejecutarla, ya que el “derecho a la espada” (ius gladii) estaba reservado al procurador romano por delegación del emperador.

El jurista, filólogo e historiador alemán Theodor Mommsen representa una eminencia en este ámbito y en su obra Derecho Penal Romano coincide con Blinzler en que las normas procesales penales de la capital imperial también se aplicaban en las regiones gobernadas. En particular, el emperador delegaba a los prefectos el ejercicio del ius gladii. Asimismo, estos funcionarios provinciales recibían el imperium merum, es decir, la potestad penal y coercitiva que originalmente correspondía a los magistrados romanos en el ámbito del derecho público.

Siendo esto así, y frente a la existencia de una prefectura en Judea desde el año 6 d. C., aunque los sanedritas tuviesen potestad para sentenciar a un acusado a la pena de muerte, era condición necesaria (conditio sine qua non) acudir al prefecto romano para un exequátur, es decir, que él aprobara y ejectura la sentencia.

Pero, como subraya Blinzler: “Aunque los romanos concediesen a la autoridad del país el derecho a dictar independientemente sentencia contra un criminal, esto no quiere decir que se prestasen a representar el papel de obedientes alguaciles de los jueces judíos”. Quedaba a discreción del prefecto confirmar la pena capital a los peregrinus. Incluso, Blinzler menciona tres ocasiones en que san Pablo, judío con ciudadanía romana converso al cristianismo, se vio implicado en juicios por motivos religiosos (Hch 18:15; 23:29; 25:18–20). Así destaca el escaso o nulo interés que los romanos daban a los “asuntos religiosos” judíos, aunque en cierto sentido tutelaban su culto.

Ahora bien, ¿acaso Cristo no fue condenado por un “asunto religioso”? Blinzler señala que los sanedritas acusaron a Jesús del delito de blasfemia (Mt 26:57–68; Mr 14:53–65; Lc 22:66–71); sin embargo, este delito no estaba “tipificado” en el ordenamiento penal romano. Por eso el tribunal judío que condenó a Jesús presentó ante la prefectura una acusación “reclasificada” como “sedición”, es decir, ajustada al derecho romano. Blinzler precisa que, aunque los romanos sostenían la “máxima del debido proceso” (es decir, que nadie debía ser procesado dos veces por el mismo delito), esto aplicaba en sus propios tribunales, los cuales no estaban limitados jurídicamente. No obstante, también debe considerarse que el cargo contra Cristo ante el prefecto implicaba un delito distinto al formulado originalmente por el Sanedrín.

Así, según Mommsen, provocar una revuelta o una guerra contra Roma “era en todo caso un delito de traición”, susceptible de ser castigado con la pena capital. También la sedición, comprendida como “la insubordinación tumultuaria de una multitud contra la magistratura”, era una falta penal contra el Imperio, con lo cual se abarcaba cualquier forma de perturbación del orden público.

En concordancia, el historiador del derecho y catedrático francés Jean Imbert menciona que un fragmento jurídico atribuido al jurista romano Julio Paulo —e incluido también en el Digestum— advierte sobre las sanciones penales aplicables a quienes incurrían en tales conductas: “Los autores de sedición o de problemas que exciten al pueblo, o bien son llevados a la cruz, o son echados a las bestias, o son deportados a una isla, según la clase social a la que pertenezcan”. Imbert también señala que la sentencia era dictada por el representante local del emperador (por ejemplo, el prefecto), sin admitir recurso ante otra autoridad, más aún si el acusado era un peregrinus.

El Gran Sanedrín: derecho judío “aplicable” en el caso de Cristo

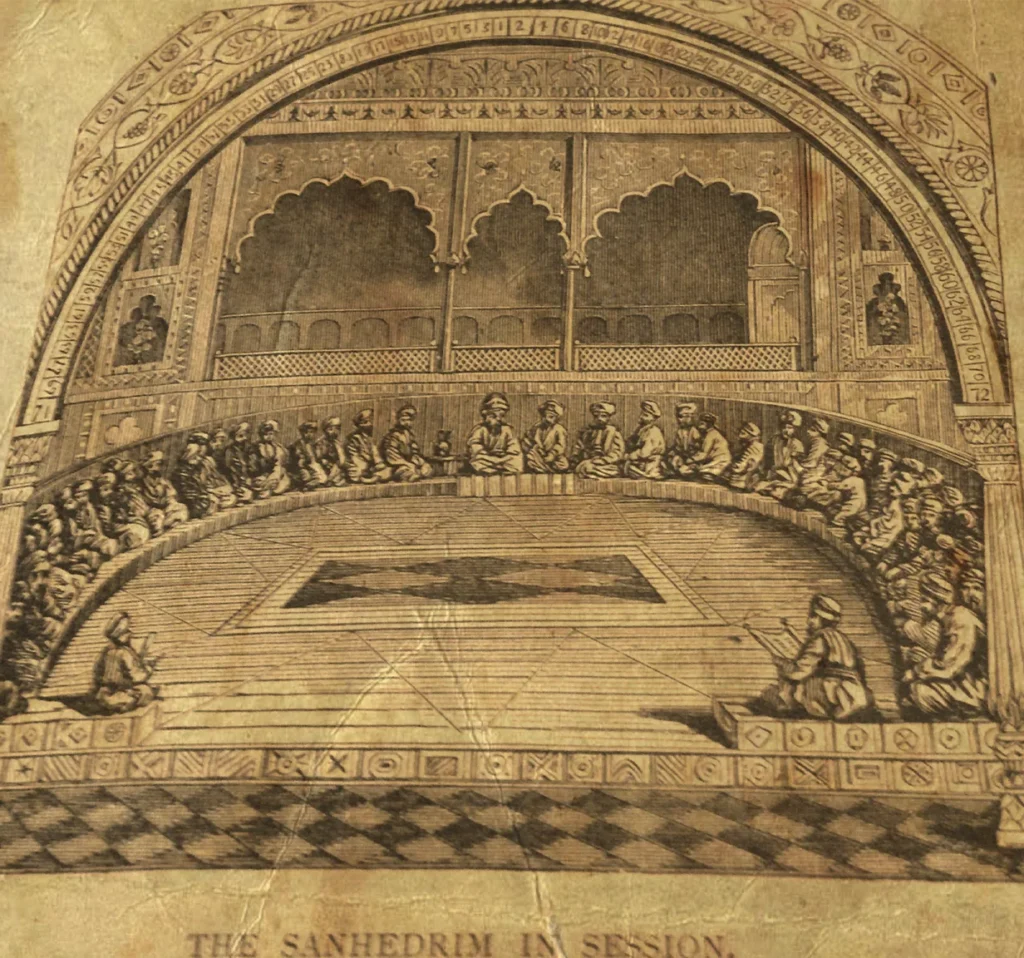

Según Imbert, las normas del derecho penal judío en aquella época son menos conocidas que las romanas, siendo este un punto álgido en el estudio. Sin embargo, buscamos precisar las ideas conforme a las fuentes revisadas. De acuerdo con George W. Thompson, profesor de Derecho en la Universidad de Florida, el Sanedrín era una asamblea civil que instruía causas locales y estaba compuesta por tres cortes:

- La “Corte de tres”: estaba integrada por tres jueces y era la de menor jerarquía.

- La “Cámara de ancianos”: la componían 23 jueces.

- El “Gran Sanedrín”: tenía sede en Jerusalén y conocía los casos graves, cuyas sanciones implicaban la pena capital. Fue el que juzgó y condenó a Cristo. Estaba integrado por 70 miembros divididos en tres cámaras: 23 sacerdotes (religiosa), 23 escribas (legal) y 23 ancianos (popular). El Sumo Sacerdote lo presidía.

Como señala Vidal, en el siglo I d. C. las autoridades romanas se valieron del Sanedrín para controlar Judea, concediéndole “notable autonomía”. No obstante, esta institución no tenía competencia para aplicar el ius gladii, ya que dicha facultad se hallaba restringida al emperador romano, lo cual confirma lo dicho por Blinzler y Mommsen.

Sabemos por Flavio Josefo que, en la época de Jesús, existían “tres sectas filosóficas peculiares” entre los judíos: los fariseos, los saduceos y los esenios. Según los relatos neotestamentarios, también se mencionan otros grupos menores: los zelotes y los herodianos (Lc 6:15; Jn 18:40; Mt 22:15–22; Mr 12:13–17). Conocer un poco sobre estos contribuye a entender el trasfondo histórico, político y religioso de la región.

Los fariseos eran el grupo más significativo. Su referencia más temprana data de los tiempos de Jonatán Macabeo (160–143 a. C.), Sumo Sacerdote y cabecilla de la insurrección contra los seléucidas. Los saduceos eran los aristócratas y la clase pudiente. Sus familias heredaban el sumo sacerdocio y se encargaban del templo; alegaban descender del Sumo Sacerdote Sadoc (1 Cr 27:17; 1 R 1:39–40). Ambos se mencionan en los Evangelios —junto con los herodianos— como opositores de Cristo (Mt 7:8; 9:14; 15:1–9; 22:23; 23:5; Mr 7:1–23; 12:18–27; Lc 11:42). Los esenios eran ascetas y vivían en la región de Qumrán, cerca del mar Muerto. A los zelotes se les suele asociar con Judas el Galileo, dirigente de la revuelta contra el aumento de impuestos en el 6 d. C. Los herodianos tal vez eran judíos que apoyaban a Antipas; procuraban que Palestina quedara en poder de un sucesor de Herodes el Grande.

Ahora bien, la Torá o Pentateuco siempre ha representado un papel singular en la cosmovisión judía —y no menos en la cosmovisión cristiana. Fue dada por Yahveh a Moisés después de iniciado el éxodo hacia la tierra prometida; no obstante, de acuerdo con Imbert, el “judaísmo temprano” empezó a desarrollar comentarios e interpretaciones (midrashim) de la Torá, divididos en dos secciones: Midrash Halajá (enseñanzas jurídicas derivadas de la Torá) y Midrash Hagadá (comentarios libres sobre relatos contenidos en la Torá).

A principios de la era cristiana, se inició el proceso de compilación escrita de la Torá oral (Torá shebe'al peh), el cual culminó a finales del siglo II en una colección llamada Mishná. Sin embargo, aunque podemos afirmar que la Torá escrita era vinculante en el orden social y jurídico judío, existen opiniones contrapuestas en cuanto a la “vigencia” y “aplicación” de la Mishná en tiempos de Jesús. Al respecto, hay dos posiciones. En el ala “negacionista” se ubica Blinzler, quien afirma que las normas jurídicas de la Mishná no eran aplicables en los días de Cristo por tres razones principales:

- La primera es el rango temporal entre el juicio (c. 30–32 d. C.) y la compilación final (200 d. C.), lo que convierte a la Mishná en una fuente de uso posterior y puramente teórica para ese contexto.

- La segunda consiste en las diferencias de la pena capital entre fuentes. Blinzler cita como ejemplo el caso de la adúltera (Jn 8:5). La Torá dice que debía morir, aunque no precisa el modo (Lv 20:10; Dt 22:22), mientras que la Mishná prescribe que los implicados debían ser estrangulados.

- La tercera sostiene que el Sanedrín mantenía una tendencia saducea, caracterizada por una interpretación literalista de la ley. Como ejemplo, menciona el caso de la hija de un sacerdote que fue quemada por fornicar conforme a Levítico 21:9, según relata el Talmud (una recopilación de debates rabínicos que explican la Mishná). Blinzler también se refiere al modo en que Josefo describe el funcionamiento de este tribunal y la severidad de los saduceos en el ejercicio de la justicia.

En el ala “afirmacionista” se encuentra Imbert, quien alega que las normas jurídicas de la Mishná sí eran aplicables en la época de Jesús también por tres razones.

- La primera es que no se cuenta con pruebas de que las normas procesales judías hubieran sido alteradas entre los siglos I y II d. C. En consecuencia, Imbert se muestra escéptico ante la idea de una “tendencia saducea o farisea” al interior del Sanedrín.

- La segunda es que los pueblos de la antigüedad tendían a tener un derecho penal estable; en caso de haberse producido un cambio sustancial, existirían registros tempranos al respecto.

- La tercera es que, aunque la Mishná aún no estaba codificada, sí era reconocida en la práctica religiosa y comunitaria judía de aquel momento. Esto se sustenta en que su recopilación abarca desde los días de Hillel el Anciano hasta los de Rabí Akiva ben Iosef (c. 40–135 d. C.).

En síntesis, aunque las opiniones contrarias no se limitan a los académicos mencionados, pueden extraerse algunos aspectos comunes y útiles para nuestro estudio: se confirma la existencia de una “tradición oral” entre los judíos antes y durante la era cristiana; Judea tenía cierta autonomía en asuntos internos bajo prefectura romana; y los casos judíos que implicaban una pena capital pasaban por el Gran Sanedrín, aunque sus sentencias dependían del exequátur romano, dado que el ius gladii era de exclusividad romana.

Expediente penal de Cristo: confiabilidad de los registros bíblicos

En todo litigio penal existe un expediente que comprende los “elementos de convicción”, así como las “actuaciones judiciales e investigativas” del proceso. Por ello, debemos “acceder” a lo que sería análogamente el expediente de Cristo: los Evangelios. Sin embargo, también necesitamos “sentar las bases”, es decir, establecer la confiabilidad y el valor probatorio de estas fuentes y testimonios, con la colaboración de “peritos” y “testigos expertos”; algunos ya conocidos en este terreno.

¿Los Evangelios son confiables? En el libro El Caso de Cristo, Craig Blomberg indica que el tiempo transcurrido entre los eventos narrados en los Evangelios y su redacción es excepcionalmente breve en comparación con otros testimonios antiguos. Este académico y erudito del Nuevo Testamento alega que, aunque las dos biografías de Alejandro Magno fueron escritas unos 400 años después de su muerte (323 a. C.), se consideran fuentes fiables. En cambio, se calcula que los Evangelios fueron escritos entre 30 y 70 años después de la vida de Cristo.

Sin embargo, su proclamación oral reduce este rango a entre 2 y 5 años si apelamos a los “credos”, es decir, a las afirmaciones transmitidas cuidadosamente para evitar alteraciones, especialmente la de 1 Corintios 15:3–8. Esto cobra mayor peso en un trasfondo judío en el cual era común memorizar y preservar fielmente las enseñanzas. En términos históricos, según Blomberg, esto sería “una noticia de última hora”.

¿Los autores tuvieron “motivos ideológicos” que afectaran sus registros? Blomberg advierte que en el mundo antiguo la redacción de hechos no era “simplemente para realizar una crónica de acontecimientos sin propósito ideológico”. No obstante, este motivo no descalifica ipso facto la veracidad histórica de dichos registros. Análogamente, Blomberg apela al paralelo moderno de la comunidad judía: “Los estudiosos judíos [‘frente a los que niegan o atenúan los horrores del Holocausto’] crearon museos, escribieron libros, preservaron artefactos y documentaron testimonios de testigos oculares (...) en su recuento de la verdad histórica”. En otras palabras, el hecho de tener un propósito no implica que el contenido sea falso.

¿Los registros neotestamentarios son auténticos? Bruce Metzger, teólogo y académico especializado en el Nuevo Testamento, señala que los documentos que tenemos son copias de copias de los manuscritos originales. Sin embargo, esta condición no es exclusiva de la Biblia, más bien es común a todas las obras antiguas. No obstante, a diferencia de otros textos, los manuscritos del Nuevo Testamento suman un número sin precedentes, por lo que Metzger concluye: “Tenemos una gran confianza en la fidelidad con la que este material llegó hasta nosotros, especialmente comparado con cualquier otra obra literaria”.

En sintonía con esa conclusión, Sir Frederic Kenyon, director del Museo Británico y especialista en papiros antiguos, declara: “En ningún otro caso, el intervalo de tiempo entre la composición del libro y la fecha de los primeros manuscritos es tan corto como en el del Nuevo Testamento”. Pero, ¿de cuántos manuscritos neotestamentarios estamos hablando? El teólogo y erudito en griego del Nuevo Testamento A. T. Robertson declara al respecto:

Existen unos 8000 manuscritos de la Vulgata Latina y, cuando menos, 1000 de las otras versiones primitivas. Añádase a esto más de 4000 manuscritos griegos, y tenemos 13.000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. Además de todo esto, gran parte del Nuevo Testamento puede reproducirse a partir de las citas de los primitivos escritores cristianos.

Ahora bien, ¿hay “contradicciones” en los Evangelios? J. Warner Wallace, detective de homicidios y catedrático, subraya que las discrepancias (no “contradicciones”) en los testimonios evangélicos sobre un mismo hecho no invalidan su veracidad histórica. De hecho, se puede esperar “que existan variaciones entre los verdaderos relatos de testigos oculares”. En este sentido, Simon Greenleaf, doctor en Derecho, concordó con Wallace:

“Hay suficiente discrepancia [en los autores evangélicos] como para demostrar que no pudo haber existido un previo acuerdo entre ellos; y al mismo tiempo hay tal concordancia sustancial como para demostrar que todos eran narradores independientes de la misma gran transacción”.

Testigos oculares: pruebas directas sobre el caso de Cristo

En el derecho procesal penal, existe un principio llamado “libertad probatoria”, que procura la verdad de los hechos. Este implica la valoración judicial de cualquier testimonio o elemento relativo al negocio penal, siempre y cuando hayan sido obtenidos lícitamente. Con esto en mente, revisemos algunos de los “medios probatorios” con los que contamos. Empecemos por los “testigos oculares” y, a partir de sus declaraciones, hagamos una reseña cronológica de los hechos de interés.

El consenso histórico de la iglesia primigenia respecto a los Evangelios es que fueron escritos por personajes contemporáneos a Jesús de Nazaret. Los Evangelios de Marcos y Lucas fueron redactados por hagiógrafos cercanos a los Apóstoles. [Juan] Marcos (Hch 12:12, 25; 13:5, 13; 15:37–39) es considerado el taquígrafo de Pedro (1 P 5:13), quien a su vez era tenido como una de las “columnas de la Iglesia” junto a Jacobo y Juan (Ga 2:9). Autores tempranos como Papías de Hierápolis, quien era obispo de Frigia y discípulo del apóstol Juan, también se refieren a él como “intérprete” o “traductor” de Pedro.

Lucas era la mano derecha de Pablo, el “Apóstol a los gentiles” (Hch 9:15; Ro 11:13; Ga 2:7–8), y diversas fuentes primitivas (manuscritos, listas canónicas y escritos patrísticos) lo consideran el autor de su Evangelio. Mateo, quien fue recaudador de impuestos antes de ser apóstol (Mt 9:9; 10:3; Mr 2:14; Lc 5:27), es identificado como el autor del Evangelio que lleva su nombre. Autores tempranos como Ireneo de Lyon, obispo y discípulo del apóstol Juan —también conocido como el “discípulo amado” (Jn 21:20–24)—, lo reconocen en sus escritos del siglo II como autor de su Evangelio.

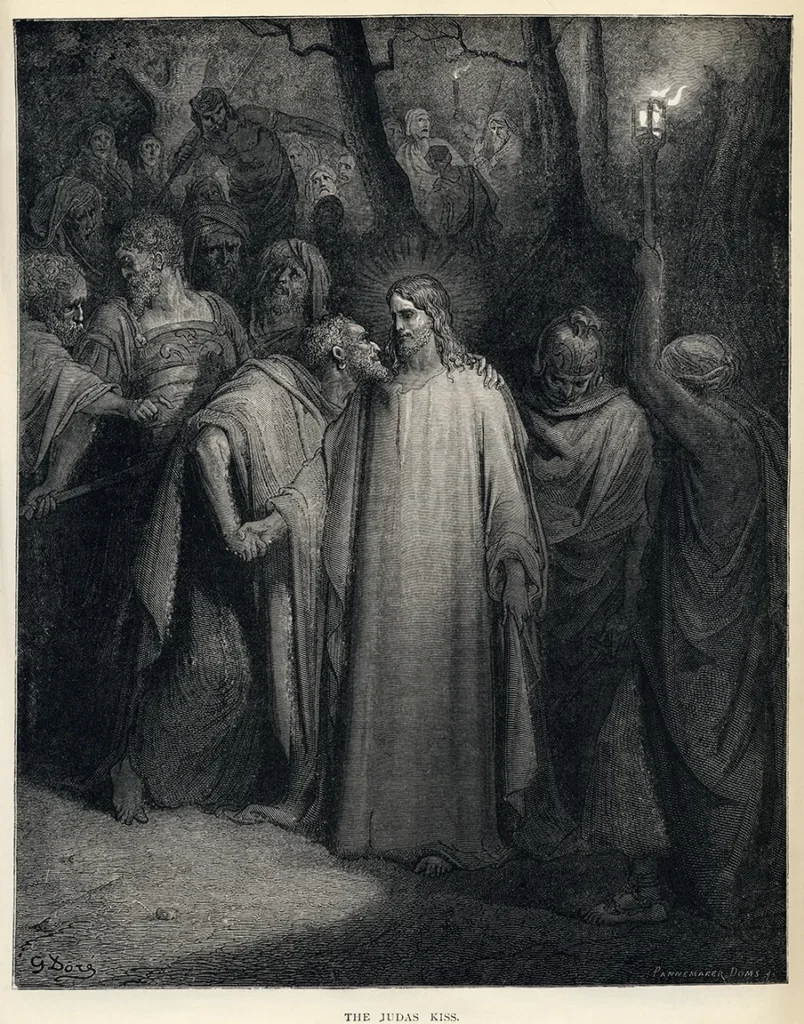

Dicho esto, la “reseña del caso de Cristo” continúa de la siguiente manera: los evangelistas sostienen que la aprehensión de Jesús ocurrió después de la Última Cena, es decir, en la celebración de la Pascua (Pésaj), el jueves 14 de Nisán según el calendario judío, en horario nocturno. Él se encontraba en el Huerto de Getsemaní, donde previamente había estado orando. Los testigos afirman que Judas Iscariote fue quien lo entregó, acompañado de funcionarios y delegados de los principales sacerdotes y ancianos (Mt 26:17–56; Mr 14:12–50; Lc 22:7–53; Jn 13:1–30; 17; 18:2–11).

Entonces Jesús fue conducido ante Anás, el ex Sumo Sacerdote, para ser interrogado, mientras el discípulo Cefas (Pedro) seguía el asunto a cierta distancia y se ubicaba en el patio del Sumo Sacerdote. Después, Jesús fue llevado a la casa de Caifás, el Sumo Sacerdote “formal”, y allí se reunió el concilio. El “juicio judío” que se llevó a cabo implicó un acto oral con interrogatorios y testigos falsos. Como aquello no resultaba “concluyente”, el Sumo Sacerdote confrontó a Jesús sobre su identidad, y luego el concilio decidió condenarlo a muerte (Mt 26:57–75; Mr 14:53–72; Lc 22:54–72; Jn 18:12–27). Esto ocurrió el viernes 15 de Nisán, en la madrugada.

Temprano en la mañana, las autoridades religiosas llevaron a Jesús ante Pilato, quien lo interrogó, pero al saber que era galileo decidió enviarlo a Herodes, que se encontraba en la región. El tetrarca, sin embargo, lo devolvió. Se menciona una costumbre de Pésaj que permitía liberar a un reo. Las autoridades religiosas y el pueblo consintieron en liberar a Barrabás, mientras que Jesús fue castigado severamente y sentenciado —a petición del gentío judío— a muerte por crucifixión, por orden del prefecto romano (Mt 27:1–37; Mr 15:1–20; Lc 23:1–25; Jn 18:28–40; 19:1–16).

Considerando todo lo antes expuesto, podemos concluir razonablemente que las fuentes neotestamentarias —especialmente los Evangelios— son históricas, confiables y auténticas. En lo que respecta a los testimonios del caso jurídico que nos ocupa, estos se encuentran sustentados en declaraciones directas o indirectas de testigos presenciales.

Testigos circunstanciales: pruebas externas sobre el caso de Cristo

En la práctica del derecho, aunque una “prueba circunstancial” no revela con detalle lo que aconteció en un evento, puede demostrar indirectamente que dicho evento ocurrió. Ya hemos “sentado las bases”, identificado a los “testigos oculares” y presentado una “reseña del caso”, pero cabe preguntar: ¿existen “pruebas externas” respecto a la veracidad histórica del caso de Jesús? Sí. Consultaremos únicamente a dos “testigos circunstanciales” de la época.

El primero es el historiador judío Flavio Josefo, quien participó en la primera guerra entre judíos y romanos en Galilea hasta su rendición en el año 67 d. C., tras el asedio romano de 47 días a cargo de Vespasiano. Su obra más conocida es Antigüedades judías (c. 95 d. C.), la cual presenta un recorrido histórico del pueblo judío hasta el año 70 d. C. El pasaje flaviano que nos ocupa dice lo siguiente:

Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, ‘si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros’ y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. ‘Era el Cristo’. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, ‘porque se les apareció al tercer día resucitado; los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos’ acerca de él.

Este fragmento ha sido objeto de debates; no obstante, existe consenso en que es genuino, aunque probablemente contiene interpolaciones cristianas posteriores (por ejemplo: “Era el Cristo”). En síntesis, es un testimonio circunstancial que confirma, en sintonía con los Evangelios, que el prefecto que condenó a Jesús a la pena capital fue Pilato, y que la ejecución ocurrió tras la denuncia de las autoridades religiosas. Según refiere Blinzler, los más antiguos lexicógrafos sostienen que “la expresión ‘denuncia’ [delatado] solo se usaba cuando un crimen estaba ya probado y solo se trataba de que se ejecutase la pena prescrita por la ley”.

El segundo testigo es el historiador y político romano Cornelio Tácito (c. 50–120 d. C.). Como comenta Juan Posada, historiador y geógrafo español: “La consideración tradicional de Tácito como historiador no debe ocultar su carrera política [y] su importancia como personaje público”. Así pues, en su obra Anales (c. 116 d. C.) realizó un recuento histórico del reinado de cuatro emperadores: Tiberio (c. 42 a. C.–37 d. C.), Claudio (c. 10 a. C.–54 d. C.), Calígula (c. 12–41 d. C.) y Nerón (c. 37–68 d. C.). El texto de interés dice así:

Por lo tanto, para acallar el rumor [sobre que había instigado el gran incendio de Roma], Nerón sustituyó como culpables y castigó con la mayor crueldad a una clase de hombres aborrecidos por sus vicios, a quienes la multitud llamaba cristianos. Cristo, el fundador del nombre, había sufrido la pena de muerte durante el reinado de Tiberio, por sentencia del procurador Poncio Pilato, y la perniciosa superstición se contuvo por un momento, solo para estallar de nuevo, no solo en Judea, la cuna de la enfermedad, sino en la propia capital, donde todo lo horrible o vergonzoso del mundo se reúne y se pone de moda.

Este pasaje confirma de forma circunstancial que Cristo fue condenado a la pena capital por Pilato. A diferencia de la fuente flaviana, Tácito agrega que el hecho tuvo lugar durante el reinado del emperador Tiberio, lo cual coincide con la fuente lucana respecto al emperador que gobernaba entonces (Lc. 3:1–2) y, en sentido amplio, con las fuentes evangélicas que afirman que Jesús fue procesado y condenado por el mencionado gobernador romano.

Deliberación previa de las autoridades judías y el arresto de Jesús

Según los Evangelios, el auge de la popularidad de Jesús, así como sus obras poderosas y doctrinas, eran motivos de incomodidad para las autoridades religiosas. Pero, además, Cristo tenía la osadía de confrontar e increpar, directa y públicamente a aquellos que, según Tácito, “representaban el arquetipo de la moral, la religión y el orden civil” de los judíos; hechos que no eran desconocidos por el pueblo. Por obvias razones, no podemos analizar aquí todos sus “encuentros”; sin embargo, deben considerarse como “razones previas” que, en el análisis final, motivaron a las autoridades religiosas a “proceder legalmente” contra Cristo.

Ahora bien, sí existe un momento preliminar que debemos examinar, pues parece revelar una “deliberación previa” de las autoridades sanedritas sobre arrestar a Cristo y la condena a aplicar. Hablamos de una reunión celebrada entre ellos que está documentada en los Evangelios. A partir de las fuentes evangélicas, podemos decir que ocurrió en el patio del Sumo Sacerdote (Caifás); que este estaba presente junto a otras autoridades locales (sacerdotes, escribas y ancianos); que buscaban prenderlo con engaños y con el fin de matarlo; y que sucedería cerca a la Pascua, por lo cual pretendían actuar con total discreción (Mt 26:3–5; Mr 14:1–2; Lc 22:1–2; Jn 11:45–57). Se dieron instrucciones para lograr su cometido (Jn 11:57), pero más adelante se unió al “complot” Judas Iscariote, uno de los discípulos cercanos a Jesús; un hecho que representó “alegría” —literalmente— para los sanedritas (Mt 26:14–16; Mr 14:10–11; Lc 22:3–6).

La fuente joánica parece sugerir que la razón que animó este “móvil judicial” fue la resurrección de Lázaro; incluso los llevó a considerar matarlo también (Jn 11:38–48; 12:9–11). Después de todo, Lázaro era la “prueba andante del milagro”. El pasaje también hace alusión a las “señales que Cristo hacía” y cómo él, a juicio de los sanedritas, podía representar un “problema político” frente a los romanos (Jn 11:47–48). En cualquier caso, debemos considerar que Cristo ya tenía “antecedentes” con las autoridades locales, y su deseo de deshacerse de él no era novedoso (Mt 21:46; Mr 12:12; Lc 20:19; Jn 5:18; 7:25, 32, 44; 8:58–59), como reconoce Vidal: “Las autoridades del Templo habían decidido hacía tiempo acabar con Jesús y semejante resolución se había ido fortaleciendo durante los días previos a la Pascua”.

A estas alturas, podría decirse que existían indicios de “corrupción” entre las autoridades sanedritas. Pero ¿cuál fue el cargo por el que arrestaron a Jesús? ¿Cuáles fueron las formalidades procesales? Sabemos que fue arrestado en el Huerto de Getsemaní, en la noche del jueves de Pésaj, por delegación de los sanedritas y guiados por Judas Iscariote. No obstante, los relatos no indican explícitamente los supuestos cargos (Mt 26:36–37, 46–51, 55–56; Mr 14:32–34, 42–50; Lc 22:39–41, 47–53; Jn 18:1–12). Solo observando su caso de forma global sabemos que su condena fue por “blasfemia”; y, de hecho, en no pocas ocasiones, Cristo hacía o decía cosas que eran entendidas como atribuciones de deidad (Mt 9:1–8; Mr 2:1–12; Lc 5:20–21; Jn 8:58–59; 10:30–33). Sea como fuere, Blinzler, Mommsen y Vidal coinciden en que los judíos tenían cierta jurisdicción local, por lo que podían conducirlo para juzgarlo. El meollo está más en el juicio en sí.

Generalmente, se afirma que el horario del arresto y la forma de hacerlo fueron infracciones al debido proceso judío. No obstante, Vidal señala que la hora “no colisionaba con las normas penales judías”, pues se suele citar un pasaje de la Mishná pero este se refiere a la ejecución de las penas capitales. Tampoco es irregular que hubiera un informante (Judas), ya que se suele citar Levítico 19:16–18, pero ese texto habla de una prohibición contra calumnias, no de colaborar en arrestos. Aun así, la discreción con la que procedieron arroja luces respecto a otros aspectos procesales. De acuerdo con los Evangelios, parece que pretendían que el arresto y juicio de Cristo fuesen discretos, a fin de evitar algún conflicto civil con el pueblo (Mt 26:3–5; Mr 14:1–2; Lc 22:1–2; Jn 11:45–57).

Jesús era una figura popular. Gozaba de aceptación entre el pueblo judío e incluso entre algunas autoridades locales, como Nicodemo y José de Arimatea. Por tanto, arrestarlo a plena “luz del día” habría podido provocar una revuelta popular y, tal vez, los romanos habrían intervenido en pos del orden público. Pero, además, Thompson advierte que estaba prohibido que el Sanedrín instruyera un caso criminal en vísperas del Shabat, es decir, un viernes, lo cual refuerza la idea de que buscaron lograr su cometido sin escándalo, sin importar las arbitrariedades del proceso.

Interrogatorio preliminar y juicio de Jesús ante el Gran Sanedrín

En la fuente joánica encontramos un evento previo al juicio ante el Gran Sanedrín: el interrogatorio por parte de Anás, el yerno del Sumo Sacerdote (Jn 18:12–14, 19–24). Blinzler señala que la tradición judía se refiere a él y a su familia de forma negativa, los acusan de intrigas y mala administración. Su poder no solo se debía a sus posesiones y a la sucesión filial-religiosa en el sumo sacerdocio, sino también a su talento diplomático. En relación con el interrogatorio, Blinzler advierte que no era “parte oficial” del proceso, sino quizá una “cortesía” de Caifás hacia su suegro, o un intento por valerse de la vasta experiencia de este último para “facilitar la condena” de Jesús.

En cualquier caso, parece tratarse de otra arbitrariedad que rodeó el juicio de Cristo por parte del poder judío de la época. La indagatoria fue estéril, pero su desarrollo muestra algo curioso. Anás interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina, pero según Juan 18:21 él respondió:

…«Yo he hablado al mundo públicamente; siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a Mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé; estos saben lo que he dicho».

Como explica Vidal: “Se trataba de la respuesta tranquila de alguien que no solo se sabía inocente, sino que además dejaba de manifiesto lo absurdo e injusto de su detención”.

Los Evangelios apuntan a que el juicio ante el Gran Sanedrín ocurrió después del interrogatorio, a altas horas de la madrugada del viernes de Pésaj, en los atrios de Caifás (Mt 26:57–68; 27:1–2; Mr 14:53–65; Lc 22:66–71; Jn 18:24). De acuerdo con la Mishná, no era lícito que un concilio se llevara a cabo en un sitio distinto al Templo de Jerusalén y, durante el proceso, los jueces solo debían determinar la culpabilidad o inocencia del acusado conforme a los medios probatorios y a la ley. Tampoco era lícito instruir casos criminales en vísperas del Shabat o durante festividades como la Pascua.

Las narraciones evangélicas ubican a Pedro, uno de los discípulos más cercanos, siguiendo el asunto desde una “distancia segura”, hasta que Jesús comparece en casa de Caifás, donde se reúne el concilio (Mt 26:57–58; Mr 14:53–54; Lc 22:54–55; Jn 18:15–16).

En cuanto al juicio, se menciona el “desahogo probatorio” mediante testimonios espurios, es decir, pretendidos por el propio tribunal con el fin de incriminarlo. No obstante, estos resultaron contradictorios y otros fueron una tergiversación de su declaración sobre “destruir el Templo” (Mt 26:61; Mr 14:58; Jn 2:19–21). En apariencia, el juicio “estaba arreglado”. Se procuraron los testigos mínimos necesarios para lograr una sentencia de muerte (Dt 17:6; 19:15), incluso estando dispuestos al perjurio, infringiendo en el acto el octavo mandamiento: “No cometerás falso testimonio” (Éx 20:16; 23:1; Dt 19:15–21). Pretendieron que el juicio fuera privado, en un momento, lugar y horario prohibidos, con un tribunal actuando “de juez y parte”. Todo ello evidencia ciertas arbitrariedades e ilegalidades procesales. Sumado a esto, el reo fue agredido verbal y físicamente antes y después del juicio (Mt 27:67–68; Mr 14:65; Lc 22:63–65; Jn 18:22–23).

Según Marcos 14:55, “...los principales sacerdotes y todo el Concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban” (Mt 26:59–60). R. C. Sproul, filósofo y teólogo reformado, también señaló las infracciones al derecho judío antes comentadas. A partir del idioma original, precisó un detalle clave en el fragmento bíblico: “El griego implica que buscaban intencionalmente algo para condenar a Jesús por un delito capital. Era una cacería de brujas”.

Dado que el juicio habría “entrado a un callejón sin salida”, el Sumo Sacerdote interrogó de forma directa a Jesús, conjurándolo por el Dios viviente: “¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?” (Mt 26:63; Mr 14:61). Con esta pregunta, como describe Vidal: “Caifás disipaba el recurso al silencio al haberse invocado al propio Dios, lo que obligaba al arrestado a dar una respuesta veraz”.

Técnicamente, era una “pregunta cerrada”. Sin embargo, como observó Sproul, Caifás formuló una “pregunta compuesta”, e incluso “capciosa”: ¿Eres tú el Cristo… el Hijo del Bendito?. Durante el “juicio oral”, Jesús no había hecho descargos pese a tener derecho, pero en este punto rompió su silencio, como Marcos 14:62 narra: “Yo soy; y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder y viniendo con las nubes del cielo” (Mt 26:64).

El Sumo Sacerdote rasgó sus vestiduras y alegó “blasfemia”, concluyendo que no necesitaban más testigos (Mr 14:63–64; Mt 26:65–66). Como algunos judíos ya le habían dicho antes a Jesús: “...porque tú, siendo hombre, te haces Dios” (Jn 10:33). De acuerdo con la Torá, “blasfemar” era un acto grave y su sanción era la pena capital (Lv 24:15–16), siendo esta la clave en su afán por matar a Jesús.

Esto concuerda con el testimonio flaviano: el Sanedrín juzgó y condenó a muerte a Cristo, y luego lo entregó a Pilato.

Forum delicti commissi: el prefecto revisa el caso y lo envía al tetrarca

El veredicto judío había sido dictado, pero como solo los romanos podían ejecutar la pena capital, las autoridades sanedritas condujeron a Jesús ante Pilato en la mañana (Mt 27:1–2; Mr 15:1–5; Lc 23:1–2; Jn 18:28–38). Entre los Evangelios, las fuentes joánica y lucana nos ofrecen detalles jurídicos importantes sobre el primer encuentro de Jesús con el gobernador romano. El prefecto cuestionó a los judíos: “¿Qué acusación traen contra este hombre?” (Jn 18:29). Luego los mandó a juzgarlo según sus normas, usando un verbo en griego que denota “pasar por un juicio y pronunciar sentencia”, pero los judíos reconocieron que no tenían competencia para “dar muerte a nadie” (Jn 18:31; 19:7).

Ahora bien, si la blasfemia no era un delito romano, ¿por cuál acusaron a Jesús? La fuente lucana lo aclara: “Hemos hallado que este pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto a César, y diciendo que Él mismo es Cristo, un Rey” (Lc 23:2). Ambos alegatos eran falsos. El asunto giraba en torno a su pretensión de realeza. Como describe Vidal: “Jesús, [según los sanedritas], había afirmado que era ‘el rey de los judíos’. La información no era falsa, pero tampoco pasaba de constituir una manipulación maliciosa de la verdad que pretendía presentar a Jesús como un sedicioso, cuya eliminación resultaba obligada para el poder romano”.

En un intento de “astucia legal” o “tecnicismo jurídico” —sea lo que fuere—, los sanedritas “reclasificaron” su condena por otro delito que sí estaba regulado por el derecho penal romano y cuya sanción también implicaba la muerte del reo: la sedición. Pilato no tenía afecto por los judíos —de hecho, Vidal lo llama un “antisemita alzado al poder”—, pero tampoco decidió complacerlos de inmediato.

El prefecto romano intentó dilucidar por sí mismo el cargo contra el reo: “¿Eres Tú el Rey de los judíos?” (Jn 18:33; Mt 27:11; Mr 15:2; Lc 23:3). En este interrogatorio, Jesús no negó Su carácter real, pero respondió con palabras que, al menos directamente, no representaban un riesgo para el César ni para el Imperio: “Mi reino no es de este mundo; Si Mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que Yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora Mi reino no es de aquí” (Jn 18:36).

En últimas, el gobernador no encontró delito en el reo (Jn 18:38; Lc 23:4) a pesar de que Jesús sí habló de un reino propio. Pero, como observa Vidal:

Las definiciones de rey que pudiera manejar Pilato nada tenían que ver con las suyas. (...) Sí, las palabras podían ser las mismas, pero conceptos como reino, rey o siervo tenían un contenido totalmente distinto. La misma palabra verdad significaba algo diferente.

Hasta ese momento, el prefecto romano no había hallado ningún argumento que respaldara la ejecución de Jesús. Lucas proporcionó información sobre un episodio intermedio entre la primera y segunda comparecencia de Jesús ante el gobernador de Judea. Dada la negativa de Pilato a condenarlo, los judíos insistieron, mencionando que aquel “alborotador” enseñaba por toda Judea, “comenzando desde Galilea hasta aquí” (Lc 23:5).

Entonces, como una forma procesal viable de “quitarse el asunto de encima”, Pilato “declinó” el caso ante el tetrarca, quien se encontraba en Jerusalén por la Pascua (Lc 23:6–7). De acuerdo con el principio de jurisdicción del lugar del delito (forum delicti commissi), Pilato rechazó conocer del caso por considerarlo competencia de Herodes. Así, finalmente, Antipas pudo encontrarse con el primo de Juan el Bautista (Lc 23:8).

Pero, lejos de esperar un desarrollo jurídico serio, el tetrarca parecía más interesado e intrigado en ver a Jesús obrar algún milagro que en atender a las acusaciones que las autoridades sanedritas hacían con “gran vehemencia” (Lc 23:10). El rey de Galilea conocía de oídas las señales que Jesús hacía, al punto de creer que Juan el Bautista —a quien había decapitado— había resucitado (Lc 9:7–9). Lucas cierra este episodio así: “Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de Él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato” (Lc 23:11). Con ese gesto, estima Vidal, “Muy posiblemente, estaba dando a entender que, a su juicio, Jesús era más un ser patéticamente ridículo que un agitador peligroso”.

Liberación de un reo en pascua y exequátur del prefecto contra Jesús

Herodes no zanjó el asunto jurídico de Jesús, motivo por el cual Él fue devuelto al pretorio romano. Pilato reiteró a las autoridades sanedritas que, después de haberlo interrogado, ni él ni Antipas habían encontrado un fundamento convincente, razonable y suficiente para condenarlo a muerte (Lc 23:13–14). Por ello, y según los testimonios evangélicos, parece que el gobernador quiso apelar a un “método alternativo de solución del conflicto legal”, al acogerse a una tradición vigente durante la festividad judía de Pascua: la liberación de un reo (Mt 27:11–31; Mr 15:6–20; Lc 23:13–25; Jn 18:33–19:16).

Esa costumbre ha sido objeto de cuestionamiento en cuanto a su historicidad, pero Vidal indica que tal reproche evidencia un “deplorable desconocimiento de las fuentes”. Él alude a un papiro que fue hallado en 1906 y que data del 85 d. C., en el cual se indica que Septimio Vegeto, gobernador de Egipto, puso en libertad a un reo llamado Fibion pese a ser culpable de secuestro. También cita un tratado del Mishná para probar que, en efecto, liberar a uno o varios presos durante la Pascua judía era una práctica romana. En la misma línea, el erudito, filósofo y teólogo estadounidense Craig S. Keener, en su Comentario del contexto cultural de la Biblia, anota que el ius romanum permitía dos tipos de amnistía: perdonar a una persona ya condenada (indulgentia) e indultar a una persona antes del juicio (abolitio).

Entonces, Pilato puso a elección del gentío la liberación de Cristo o de un delincuente llamado Barrabás, quien estaba acusado de sedición y homicidio (Lc 23:19). No obstante, esta acción de Pilato fue un “error de cálculo”, pues el pueblo judío presente debía decidir entre un reo condenado por sus autoridades locales —quienes no cesaban de insistir en su ejecución— y un delincuente al que incluso se le podía considerar un “antiimperialista”. Como observa Vidal: “En puridad, [Pilato] podría haber puesto en libertad a Barrabás y luego continuar el procedimiento relacionado con Jesús, considerando que no existía base para la condena y liberándolo a su vez”, pero en cambio depositó “en manos de la turba la decisión del caso”. A esas alturas, otra negativa del prefecto romano podría haber significado una revuelta segura en su corte.

Dado que el pueblo pedía la liberación del sedicioso y homicida Barrabás, el gobernador preguntó qué debía hacer con Jesús. La muchedumbre y los sanedritas solicitaron el exequátur de la pena capital que, según el derecho romano, correspondía a la sedición: la crucifixión (Mt 27:22–23; Mr 15:12–15; Lc 23:20–25; Jn 19:6–7, 15–16). En medio de este episodio, las narraciones bíblicas relatan que Jesús fue objeto de la flagelación romana (Mt 27:26; Mr 15:15; Lc 23:16; Jn 19:1).

Blinzler explica que este acto barbárico consistía en que los soldados romanos desnudaran al criminal, lo ataran a una columna y lo azotaran hasta el agotamiento o hasta que su carne quedara destrozada. Dado que Jesús no era militar ni ciudadano romano libre, es probable que haya sido golpeado con látigos cuyas correas contenían pedazos de hueso o plomo.

Blinzler también señala que la flagelación romana podía tener fines distintos: “tormento inquisitivo” para una pena militar, “castigo independiente” o “preludio a la ejecución tras haber sido dada la sentencia de muerte”. Según la fuente joánica, parece que Pilato aplicó la segunda como un mecanismo para disuadir a los sanedritas y al pueblo judío de la sentencia de muerte (Jn 19:4). Sin embargo, lejos de lograr su objetivo, aquellos siguieron reclamando al prefecto la muerte de Jesús conforme a la ley judía, “porque pretendió ser el Hijo de Dios” (Jn 19:7). Ante su renuencia, lo presionaron diciéndole: “Si suelta a Este, usted no es amigo de César; todo el que se hace rey se opone a César” (Jn 19:12).

Entonces, la fuente mateana introduce un “hecho simbólico” realizado por el prefecto, un acto de “purificación ritual”: el lavado de manos (Mt 27:24). Como anota Vidal, este simbolismo está documentado en fuentes veterotestamentarias (Dt 21:6; Sal 26:6), en rabínicas y en clásicas, como Sófocles y Heródoto. De esta forma, Pilato se declaró inocente de la inminente muerte de Jesús, y el pueblo judío respondió con una expresión presente en la literatura veterotestamentaria: “¡Caiga Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!” (Mt 27:25; 2 S 1:16; 3:29; Jer 26:15).

Tal como afirma el testimonio lucano, “Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda” (Lc 23:24; Mt 27:26; Mr 15:15; Jn 19:16). Los Evangelios coinciden en que la crucifixión ocurrió sin mayor dilación después del veredicto del prefecto romano y que finalmente Cristo expiró (Mt 27:32–56; Mr 15:21–41; Lc 23:26–49; Jn 19:27–37).

Conclusión: una breve consideración jurídica sobre el juicio de Cristo

Ulpiano afirmó que la justicia “es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho”. Lejos de pretender que hemos sido exhaustivos en esta revisión jurídica e histórica, creemos que lo que hemos expuesto es suficiente para concluir que Cristo no recibió “justicia”. Si bien no todo careció de legalidad, las presuntas ilegalidades advertidas a lo largo del procesamiento no son pocas. La máxima injusticia fue condenar a muerte a un inocente, sin probar su caso y a sabiendas de las arbitrariedades.

Concluimos con las palabras de Laplatte, Vocal de la Corte de Apelaciones de Colmar (Francia):

“El proceso de Jesús será siempre el proceso más grande de la historia. Porque es el proceso de Dios. Pero, dentro del procedimiento, aparece como una desgraciada improvisación en la cual la incoherencia de la forma solo puede ser igualada por la iniquidad del fondo.”

Referencias y bibliografía

Ulpian - Roman Law, Digest & Institutes | Britannica

Digestum. Libro 48, título 19, ley 38, parágrafo 2; libro 50, título 16, ley 131, parágrafo 1.

La guerra de los judíos de Flavio Josefo

Antigüedades judías de Flavio Josefo

Tratado Sanedrín (IV, I, h) y Pesajim (VIII, 6a) en la Mishná. Buenos Aires: Editorial Sigal, cap. XI.

Suma teológica (2001) Tomás de Aquino. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, pp. 264-265.

Más que un Rabino: La vida y enseñanzas de Jesús el judío (2020) de César Vidal. B&H Publishing Group, Nashville, pp. 19-27, 242, 254-255, 258-259, 261, 267-273.

Diccionario Bíblico Conciso Holman (2001). B&H Publishing Group, Nashville, pp. 388-389.

Código Procesal Penal de Panamá - Ley No. 63 de 2008, Art. 2, 17, 376 | Gaceta Oficial

El Proceso de Jesús: El proceso judío y romano contra Jesucristo, expuesto y juzgado según los más antiguos testimonios (1959) de Josef Blinzler. Barcelona: Editorial Litúrgica Española, pp. 30, 38, 114-115, 175, 191-203, 213-219, 283.

Derecho penal romano (1999) de Theodor Mommsen. Bogotá: Editorial Temis, Bogotá, pp. 156-169, 347-348, 357.

El Proceso de Jesús (1995) de Jean Imbert. México: Publicaciones Cruz O. S. A., pp. 15-17.

The Trial of Jesus: A Judicial Review Of The Law And Facts Of The World's Most Tragic Court Room Trial (1927) de George W. Thompson. Indianápolis: The Bobbs Merrill Company Publishers, pp. 13-15, 20.

El Caso de Cristo: La investigación personal de un periodista sobre la evidencia de Jesús (2014) de Lee Strobel. Miami: Editorial Vida, pp. 36-41, 68-69, 73, 266-273.

Evidencia que exige un veredicto (1982) de Josh McDowell. Miami: Editorial Vida, p. 47.

Cristianismo: Caso resuelto (2019) de J. Wallace. Sebrings: Editorial Bautista Independiente, p. 221; cp. 50-67.

The Testimony of the Evangelists (1984) de Simon Greenleaf. Grand Rapids: Baker Bookhouse, p. vii.

Biblia de estudio de la Reforma (2020) de R.C. Sproul. Colombia: Poiema Publicaciones y Ligonier Ministries, pp. 1657, 1703, 1772.

FLAVIO JOSEFO: Quién fue y qué tiene que ver con el cristianismo de Giovanny Gómez | BITE

Jesus before the Sanhedrin, a Sermon from R.C. Sproul | Ligonier

Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo (1999) de Vine. Editorial Caribe, Inc., p. 1124.

Comentario del contexto cultural de la Biblia (2003) de Craig Keener. Texas: Editorial Mundo Hispano, p. 307.

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |