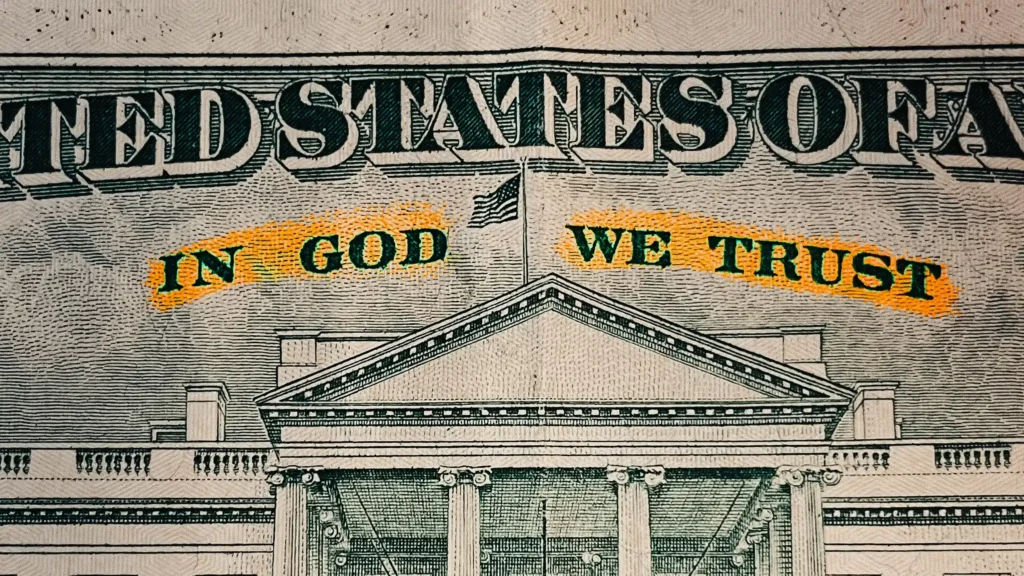

El 30 de julio se conmemora un acto que, aunque a menudo pasa desapercibido, definió simbólicamente la identidad moderna de Estados Unidos. En esta fecha, en 1956, el presidente Dwight D. Eisenhower firmó la ley que convirtió la frase “In God We Trust” (En Dios confiamos) en el lema oficial de la nación. A partir de entonces, estas cuatro palabras se entretejieron en el paisaje estadounidense de una forma casi absoluta.

La frase está impresa en cada billete y acuñada en cada moneda que pasa por las manos de los ciudadanos estadounidenses. También adorna las fachadas de edificios gubernamentales, preside las salas de los tribunales y se exhibe en los vehículos de la policía en numerosos estados. Su omnipresencia es tal que podría parecer una verdad eterna, un pilar inamovible desde la fundación del país, tan antiguo como la propia Declaración de Independencia.

Sin embargo, la historia revela una narrativa más reciente y compleja. Durante casi 180 años, la república estadounidense funcionó sin un lema nacional. Los padres fundadores, con sus diversas influencias religiosas, no consideraron necesario consagrar una frase de este tipo. Entonces, surge la pregunta: ¿qué cambió a mediados del siglo XX? ¿Por qué bajo la presidencia de Eisenhower apareció una urgencia repentina por oficializar la confianza de la nación en Dios?

La respuesta tiene raíces muy profundas y nos obliga a mirar a un pasado en el que la religión se convirtió en una herramienta para definir a la nación y a sus enemigos.

Patriotismo y piedad

Para entender por qué una frase como “In God We Trust” pudo ser adoptada tan fácilmente en el siglo XX, primero debemos reconocer la fusión entre la identidad nacional y el lenguaje religioso. Esta conexión no es una invención reciente; fue el resultado de una larga tradición de entrelazar el patriotismo con la piedad a través de un poderoso sistema de símbolos. El antropólogo Clifford Geertz ofreció una definición de la religión que nos sirve para analizar este fenómeno:

La religión es un sistema de símbolos que actúa para establecer estados de ánimo y motivaciones potentes, penetrantes y duraderas en las personas, mediante la formulación de concepciones de un orden general de la existencia y revistiendo estas concepciones con tal aura de factualidad que los estados de ánimo y las motivaciones parecen excepcionalmente realistas.

Por supuesto, como creyentes, sabemos que la verdadera religión es mucho más que la suma de símbolos. Sin embargo, la definición de Geertz es particularmente útil para explicar lo que muchos han descrito como “religión civil”: no es una religión establecida institucionalmente, sino una creencia que sirve para unir a una nación.

Por mucho tiempo, Estados Unidos ha operado de esta manera: utiliza un léxico que fusiona lo sagrado con lo secular para forjar una identidad común. Frases como “Land of the free” (Tierra de los libres) y “Home of the brave” (Hogar de los valientes) no son solo descripciones, sino una especie de credos. Establecen una mitología nacional en la que la libertad no es un mero concepto político, sino un don divino. Se apela a Dios como “el autor de nuestra libertad”, creando un marco en el que desobedecer a la nación es casi equivalente a desobedecer a Dios.

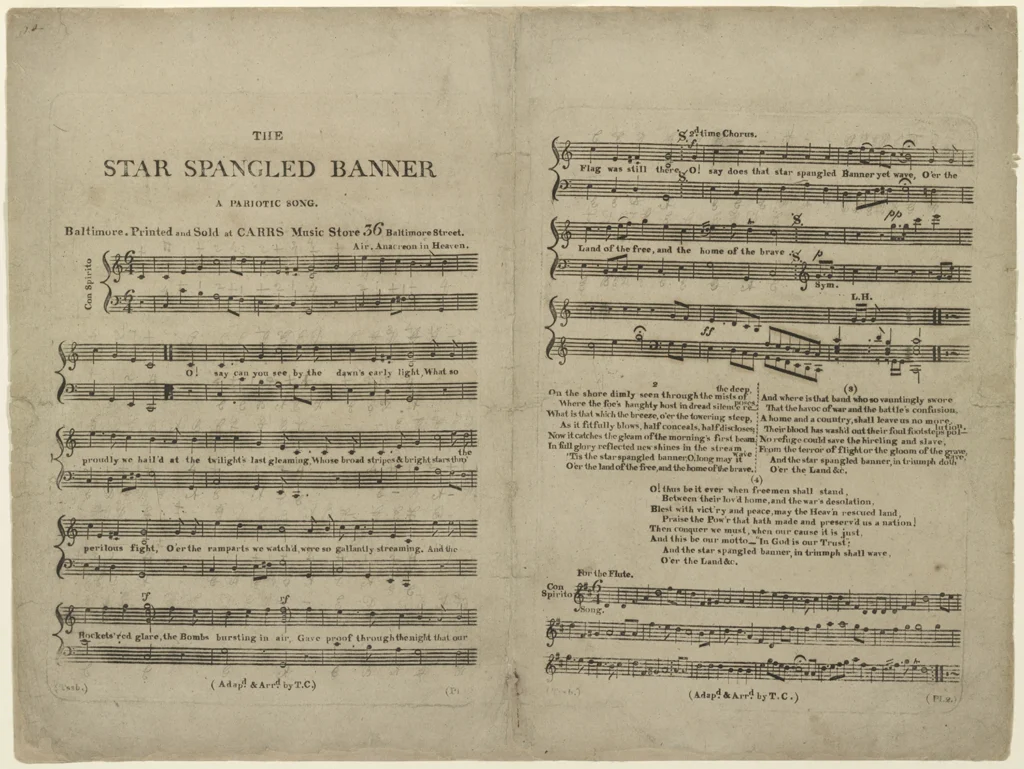

El ejemplo más claro de esta fusión se encuentra en el himno nacional, The Star-Spangled Banner (La bandera tachonada de estrellas). Escrito por Francis Scott Key en 1814 tras el bombardeo británico de Fort McHenry, no fue adoptado oficialmente como himno sino hasta 1931 por el presidente Herbert Hoover. La mayoría de los estadounidenses solo cantan y conocen la primera estrofa, pero es en la cuarta y última donde se revela una conexión asombrosa. En ella, Key no solo apeló a Dios, sino que propuso un lema para la nación:

Then conquer we must, when our cause is just,

Así, debemos conquistar, cuando nuestra causa es justa

And this be our motto: “In God is our trust!”

Y que este sea nuestro lema: “¡En Dios está nuestra confianza!”

And the star-spangled banner in triumph shall wave

Y la bandera estrellada en triunfo ondeará

O’er the land of the free and the home of the brave.

Sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes.

Esta estrofa, hoy casi olvidada, demuestra que la idea de “In God We Trust” como lema nacional ya existía en el discurso patriótico más de un siglo antes de su oficialización; no fue un caso aislado. Otras canciones que compitieron por ser el himno, como America the Beautiful (América la hermosa), también están repletas de referencias que conectan la majestuosidad del país con la gracia divina: “God shed his grace on thee” (Dios derramó Su gracia sobre ti).

Por supuesto, la historia es más complicada. Los documentos fundacionales, como la Declaración de Independencia, mencionan a un “Creador” que dota a los hombres de derechos inalienables. Sin embargo, los padres fundadores no eran un bloque monolítico de cristianos devotos. De hecho, todo lo contrario: entre ellos había deístas, unitarios y pensadores escépticos. Figuras clave como Thomas Jefferson y John Adams eran profundamente escépticos de la ortodoxia cristiana, y si se mira como un todo, la Constitución es deliberadamente secular. Pero una cosa son las creencias privadas de las élites y otra muy distinta el discurso público que emplearon. Ellos entendieron que, para legitimar su causa y unificar a una población mayoritariamente creyente, el lenguaje de la fe era la herramienta más poderosa.

Lejos de ser una nación cristiana, las décadas posteriores a la Revolución vieron una notable irreligiosidad. Sin embargo, esta situación no duró. A comienzos del siglo XIX, el Segundo Gran Despertar (1790-1840) barrió la nación. Esta explosión de fervor evangélico, que surgió desde el pueblo, recristianizó culturalmente a Estados Unidos. A nivel político, ofreció una solución al gran problema de cómo hacer viable una nación sin rey. Todo esto creó el ambiente devoto que sería fundamental para los acontecimientos futuros.

Así, antes de que existiera un lema oficial, se estaba estableciendo una base cultural: ser un buen estadounidense implicaba cada vez más, de alguna forma, una confianza en una providencia divina que guiaba y protegía a la nación, incluso si no todos sus ciudadanos eran cristianos.

La religión como legitimador en la Guerra Civil

Esa base cultural que mezclaba patriotismo y piedad fue puesta a prueba de forma brutal en el crisol de la Guerra Civil. Las tensiones que habían hervido bajo la superficie durante décadas finalmente estallaron en 1861, llevando a la nación a una guerra contra sí misma. En su núcleo, el conflicto giraba en torno a la institución de la esclavitud: su inaceptable moralidad, su crucial rol en la economía del Sur y la disputa sobre su expansión a los nuevos territorios del oeste. A esta herida fundamental se sumaban profundas diferencias económicas entre un Norte industrializado que favorecía las tarifas proteccionistas y un Sur agrario dependiente del libre comercio. La secesión de los estados del sur fue la ruptura violenta de una nación que ya no podía contener sus contradicciones.

El conflicto que estalló fue una catástrofe de una escala inimaginable, un enfrentamiento que cuestionó la viabilidad misma de Estados Unidos. Había cientos de miles de hombres muriendo en los campos de batalla. En este ambiente de fervor y angustia, ambos bandos, la Unión (Norte) y la Confederación (Sur), buscaron desesperadamente la sanción divina. La Guerra Civil fue, en muchos sentidos, una guerra santa. Como reconoció Abraham Lincoln en su segundo discurso inaugural: “ambos leen la misma Biblia y oran al mismo Dios, y cada uno invoca Su ayuda contra el otro”.

Fue en este contexto de profunda ansiedad religiosa —abonada por décadas de avivamiento— que la aparente “falta de Dios” en los documentos y símbolos oficiales comenzó a sentirse como una omisión peligrosa. El 13 de noviembre de 1861, un reverendo bautista de Ridleyville, Pensilvania, llamado Mark R. Watkinson, decidió actuar. Angustiado por la agitación nacional, le escribió una carta al secretario del tesoro, Salmon P. Chase, argumentando que la crisis era, en parte, un castigo divino por la ingratitud de la nación. Watkinson señaló que, si bien la Constitución era excelente, carecía de un reconocimiento al “Dios Todopoderoso”. Proponía un remedio: que se acuñara en las monedas un dispositivo que declarara la fe de la nación, para que el mundo supiera que Estados Unidos era una nación cristiana y evitar así “la desgracia de los paganos”.

La carta de Watkinson llegó a un destinatario sumamente receptivo. Salmon P. Chase no era solo un político astuto y un miembro clave del gabinete de Lincoln, sino también un hombre profundamente devoto. Vio en la causa de la Unión una cruzada moral contra el mal de la esclavitud y se tomó la sugerencia del reverendo con total seriedad. Apenas una semana después, el 20 de noviembre de 1861, Chase le escribió a James Pollock, el director de la Casa de la Moneda en Filadelfia. Su directiva fue poética y contundente:

Ninguna nación puede ser fuerte excepto en la fuerza de Dios, o segura excepto en Su defensa. La confianza de nuestro pueblo en Dios debe ser declarada en nuestras monedas nacionales. Usted hará que se prepare un dispositivo sin demoras innecesarias con un lema que exprese, en las menos y más breves palabras posibles, este reconocimiento nacional.

Pollock era la persona ideal para encargarse de esa tarea. Era exgobernador de Pensilvania y un presbiteriano devoto, conocido como un “estadista cristiano” que compartía plenamente la visión de Chase. Pollock se dedicó a la tarea y, en un informe de 1863, presentó varias opciones, incluyendo “Our Country; Our God” (Nuestro país; nuestro Dios) y “God, Our Trust” (Dios, nuestra confianza). Finalmente, recomendó la que consideraba más poderosa y sucinta: “In God We Trust”.

El proceso de implementación fue deliberado y gradual. El Congreso aprobó la Ley de Acuñación el 22 de abril de 1864, autorizando el cambio. La primera moneda en llevar el lema fue la modesta pieza de bronce de dos centavos, emitida ese mismo año. El éxito y la popularidad de la frase fueron inmediatos. Al año siguiente, el 3 de marzo de 1865, una nueva ley del Congreso extendió la autorización para incluir el lema en todas las monedas de oro y plata que tuvieran el tamaño suficiente. Poco a poco, “In God We Trust” comenzó a aparecer en el dólar de plata, el medio dólar, el cuarto de dólar y en varias monedas de oro.

Así, lo que había comenzado como la súplica de un pastor preocupado, canalizada por un secretario devoto y ejecutada por un director piadoso, se convirtió en una política de estado inscrita en metal. La Unión no solo buscaba consuelo divino; estaba forjando un arma ideológica. Al consagrar su moneda, declaraba que su causa no era meramente política, sino sagrada, sentando un precedente crucial: si la nación confiaba en Dios, sus enemigos, por definición, debían estar en contra del Creador.

Los enemigos comunistas: aquellos sin Dios

El precedente establecido durante la Guerra Civil —utilizar la religión para consagrar la causa nacional— sentó las bases para el siguiente gran capítulo en la historia del lema. Si en el siglo XIX la fe sirvió para ofrecer una identidad de piedad y definir a la nación contra un enemigo interno, en el siglo XX se convirtió en el arma principal para diferenciar a Estados Unidos de su nuevo adversario global: el comunismo. La amenaza ya no era una facción de compatriotas, sino una ideología extranjera que, según sus críticos, buscaba erradicar la fe por completo.

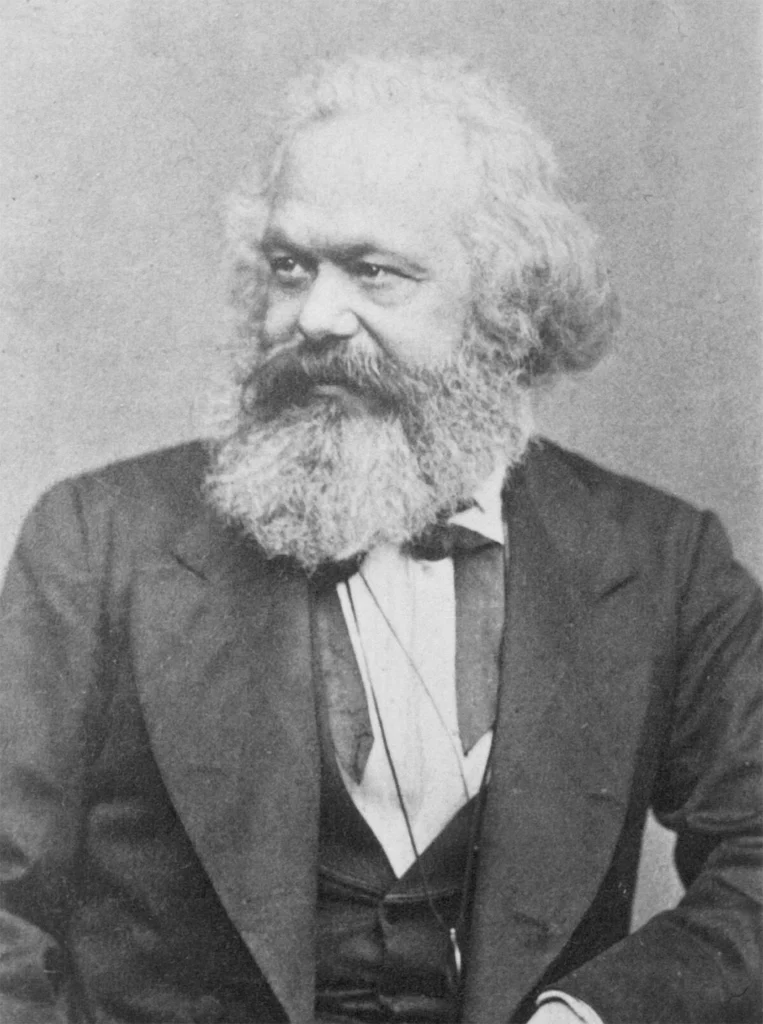

Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos esferas de influencia enfrentadas en la Guerra Fría. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados capitalistas; por el otro, la Unión Soviética y su bloque comunista. El conflicto era militar y económico, pero, sobre todo, ideológico. Los líderes estadounidenses encontraron en la filosofía de Karl Marx, quien describió la religión como “el opio del pueblo”, la prueba definitiva del carácter maligno de su enemigo. El comunismo no era solo un sistema político alternativo; era, fundamentalmente, “ateo”.

Esta caracterización transformó la contienda geopolítica en una cruzada. El presidente Harry Truman enmarcó la lucha en términos apocalípticos, como una batalla entre el bien y el mal. En un discurso de 1948, declaró que el enfrentamiento era de vida o muerte, y afirmó: “Esta fuerza impía busca destruir toda la honestidad y decencia que a todo protestante, judío y católico se le ha enseñado”. El senador Joseph McCarthy llevó esta retórica a su extremo más febril, proclamando en 1950: “Estamos librando una batalla final y total entre el ateísmo comunista y el cristianismo”. La implicación era clara: ser estadounidense era creer en Dios; ser comunista era negarlo.

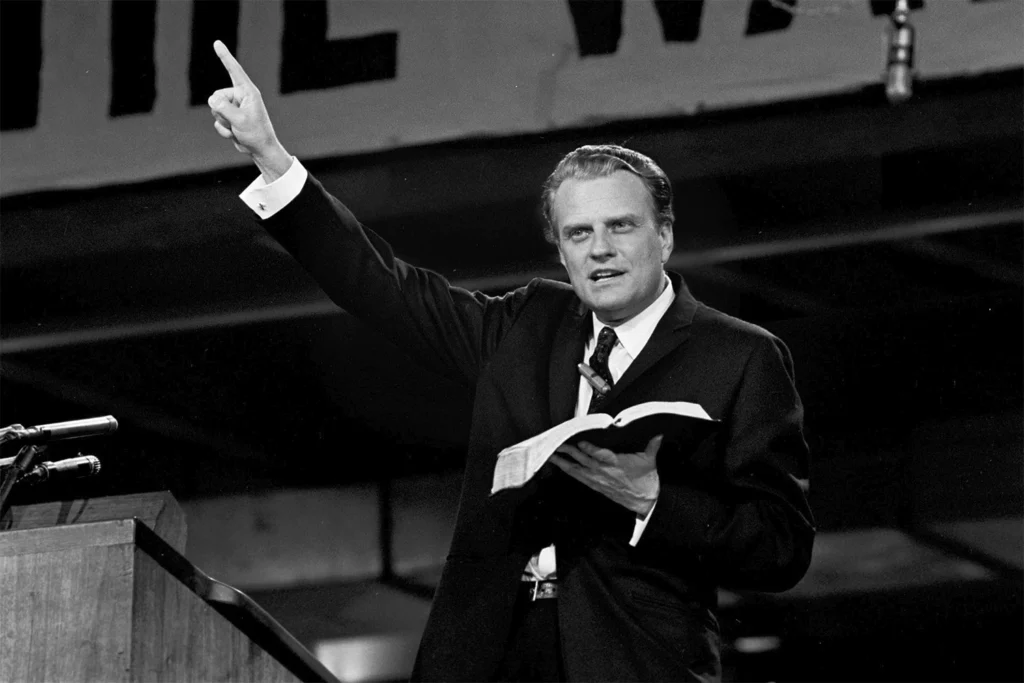

Ninguna figura fue más influyente en la popularización de esta idea que el evangelista Billy Graham. Considerado el capellán no oficial de la nación, Graham predicaba a millones de personas que el comunismo no era simplemente un sistema fallido, sino una religión satánica. En sus cruzadas, tronaba: “El comunismo es una religión que es inspirada, dirigida y motivada por el diablo mismo, quien tiene como objetivo destronar a Dios”. Su influencia cimentó en la mente popular la ecuación de que la lealtad a Estados Unidos era inseparable de la fe en Dios.

Fue el presidente Dwight D. Eisenhower quien finalmente institucionalizó esta fusión de piedad y política como un pilar de su administración. Eisenhower creía que la fe era el fundamento de la democracia estadounidense y su principal defensa contra el comunismo. Al comienzo de su mandato, en 1953, rompió la tradición al ofrecer una oración privada en su discurso inaugural. Ese mismo año, instituyó el Desayuno Nacional de Oración, un evento que se realiza hasta hoy. Su mensaje era directo: los estadounidenses debían fortalecer su fe para proteger su libertad.

En este clima de intensa ansiedad ideológica, los símbolos importaban más que nunca. El Congreso, ansioso por trazar una línea clara entre Estados Unidos y la URSS, actuó con rapidez. En 1954, añadieron las palabras “bajo Dios” al Juramento a la Bandera. El golpe final llegó el 30 de julio de 1956, cuando Eisenhower firmó la ley que convirtió “In God We Trust” en el lema oficial de la nación, ordenando su impresión en todos los billetes. Lo que comenzó como un ruego en medio de una guerra civil se había transformado en el estandarte de una superpotencia en su lucha contra un “imperio sin Dios”.

El peligro de los lemas religiosos

La historia de “In God We Trust” no terminó en 1956. Desde su oficialización, el lema ha sido objeto de numerosas batallas legales que buscan eliminarlo de la moneda y los espacios públicos, argumentando que viola la separación entre la Iglesia y el Estado. Casos como Aronow v. United States (1970) han llegado incluso a la Corte Suprema, pero hasta ahora, todos los intentos han fracasado. Los tribunales han defendido el lema bajo la doctrina del “deísmo ceremonial”, una figura legal que sugiere que frases como esta han perdido su significado religioso específico para convertirse en meros rituales patrióticos.

Pero, ¿realmente ha perdido su significado? Un lema como “In God We Trust” presenta tanto oportunidades que deben ser rescatadas como peligros profundos que deben ser reconocidos.

Por un lado, en su mejor expresión, este lenguaje de fe pública puede ser una herramienta para la justicia social. Nadie lo demostró con más poder que el reverendo Martin Luther King Jr. Él apeló a la conciencia de una nación que se declaraba “una nación bajo Dios” para exponer la hipocresía de la segregación racial. Usó la idea de que todos los hombres son “creados iguales” por un “Creador” como el fundamento moral de la lucha por los derechos civiles. En este sentido, un lema puede servir como un recordatorio constante de un estándar divino de justicia al que la nación debe aspirar, uniendo a las personas en la búsqueda de un bien moral superior. El Dr. Albert Mohler resalta que algo como “In God We Trust” sirve como recordatorio de que el Estado no tiene la autoridad final en los asuntos de la vida:

Es sano y bueno que empleemos un lenguaje que relativice el poder y la autoridad del Estado. Es tanto importante como saludable que nuestro lema ponga la confianza en Dios y no en el Estado. Y el conocimiento de que la nación existe “bajo Dios” no es poca cosa.

Sin embargo, los desafíos son igualmente grandes. El primer peligro es la cooptación política, es decir, el incluir en un discurso político elementos externos. Cuando la fe se convierte en un marcador de identidad nacional, es inevitable que los partidos la reclamen como propia. El símbolo religioso deja de ser un llamado a la trascendencia y se transforma en un arma ideológica, utilizada para movilizar partidarios y satanizar a la oposición. Frases como “In God We Trust” pierden su poder espiritual y se convierten en eslóganes vacíos que sirven para, en cierto sentido, santificar agendas puramente terrenales.

Pero el peligro final y más profundo es la idolatría. Cuando la línea entre la devoción a Dios y la lealtad a la patria se difumina, la adoración puede ser redirigida sutilmente hacia el Estado. La nación, con sus banderas, himnos y lemas, se convierte en el objeto último de la fe. Confiar en Estados Unidos se vuelve sinónimo de confiar en Dios, y criticar a la nación se considera un acto de blasfemia. Poco a poco, también se deposita en el Estado la confianza que corresponde a Dios: se le ve como proveedor, como garante de estabilidad, como fortaleza moral por el solo hecho de considerarlo “cristiano”, sin que necesariamente lo sea. Esta confusión invierte por completo el mandato bíblico: en lugar de que la Iglesia llame a las personas a rendir cuentas ante Dios, la nación utiliza a Dios para exigir una lealtad incondicional de la Iglesia.

En conclusión, la historia del lema “In God We Trust” es la crónica de una tensión no resuelta: revela cómo una nación fundada sobre un marco deliberadamente secular fue, con el tiempo, remodelada por la inmensa presión de su propia cultura religiosa. El lema no es un eco de los padres fundadores, sino la evidencia de cómo la ansiedad de la guerra y el miedo a un enemigo sin Dios lograron inscribir la fe en la ley. Para los creyentes, esto debería servir como una advertencia: la verdadera fe no se mide por las palabras impresas en un billete, sino por la distinción entre el Reino de Dios y los imperios de los hombres. Al respecto, Mohler afirma:

Los cristianos nunca deben confundir la religión civil con la verdadera. Cuando nuestros conciudadanos recitan el juramento a la bandera, no debe tomarse como una declaración de fe personal en Dios. En ese sentido, los cristianos están justamente preocupados de que dejemos claro lo que la fe auténtica en Dios requiere y significa. Confundir la religión civil con el cristianismo es mortalmente peligroso.

Referencias y bibliografía

Americans Are Religious About America | ReligionForBreakfast

The Cold War Origins of “In God We Trust” | ReligionForBreakfast

How Did “In God We Trust” Become the National Motto? - Billy Graham | American Experience

Religion in the Civil War: The Northern Perspective | National Humanities Center

Religion in the Civil War: The Southern Perspective | National Humanities Center

In God we trust | EBSCO Research Starters

“In God We Trust”: Communism, Atheism, & the U.S. Dollar - Sociological Images | The Society Pages

¿Estados Unidos fue una “nación cristiana” alguna vez? Análisis de la historia y el mito | BITE

En busca de la América cristiana: mitos fundacionales y el Segundo Gran Despertar | BITE

Evangelicals and Politics in Latin America | Stiftung Wissenschaft und Politik

NewsNote: “In God We Trust" and "Under God" = "No Theological Impact?” | Albert Mohler

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |