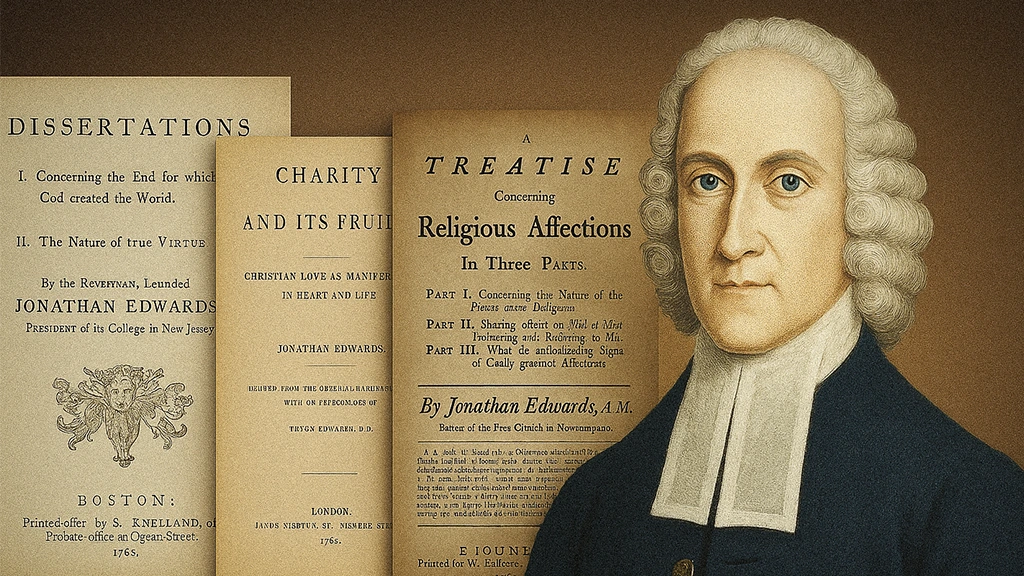

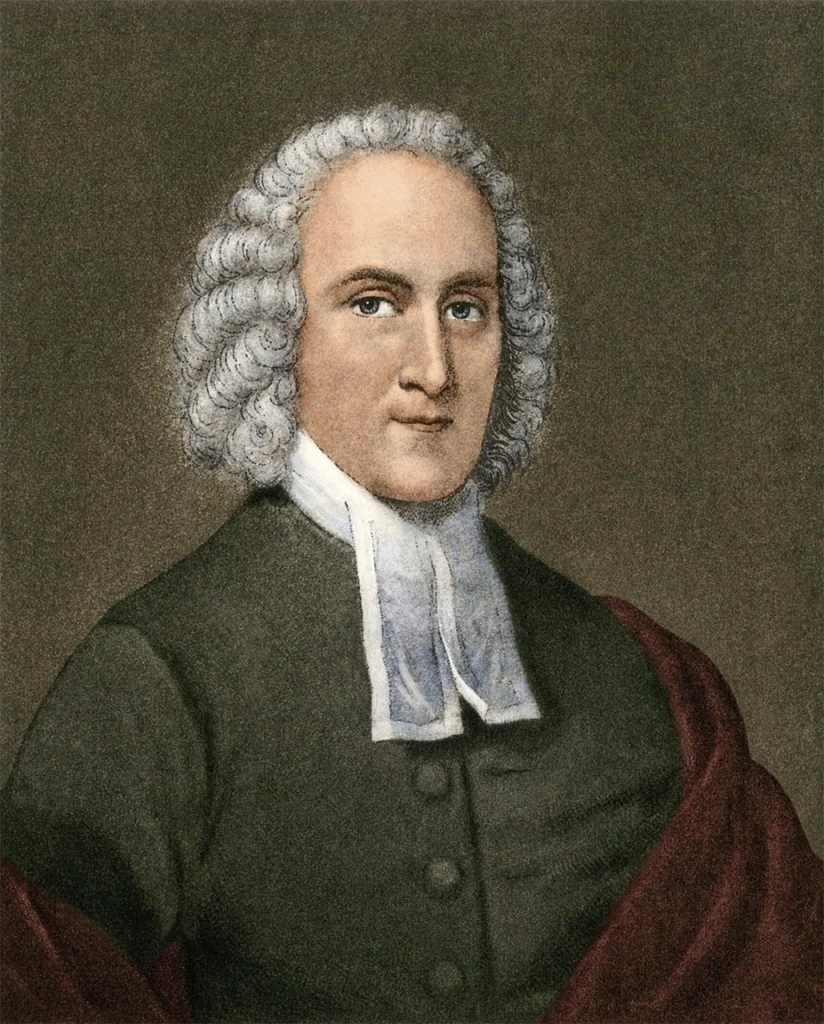

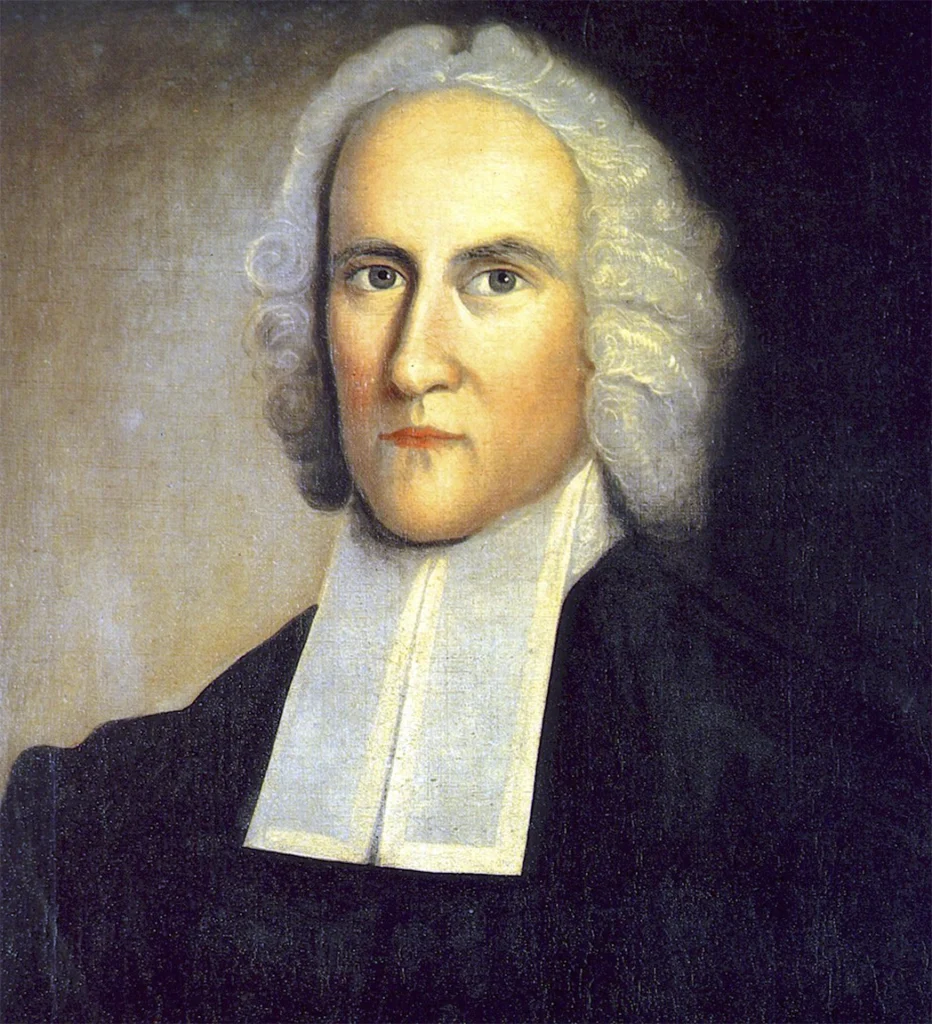

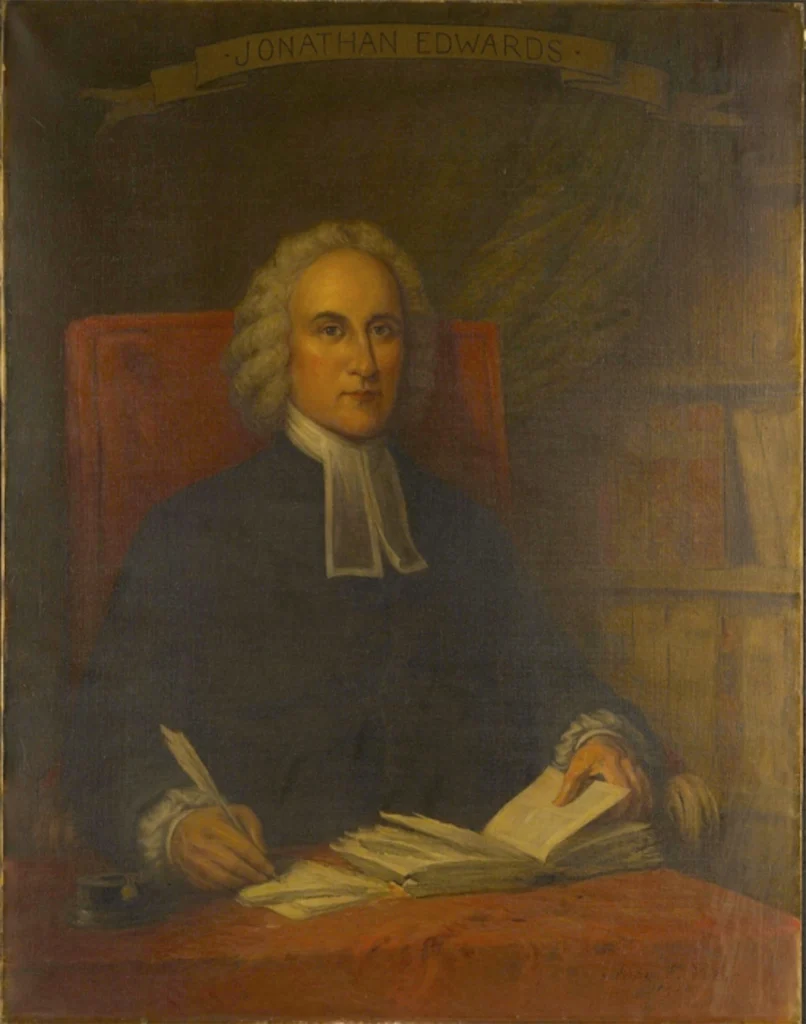

En la historia del cristianismo, pocos teólogos han recibido tantos apodos como Jonathan Edwards. A finales del siglo XVIII, el presidente de Yale, Timothy Dwight, llamó a su abuelo “ese Newton moral y ese segundo Pablo”. En el siglo XIX, el alumno de Dwight, Lyman Beecher, llamó a Edwards “el Lutero de Nueva Inglaterra”. En el siglo XX, Richard Niebuhr apodó al pastor de Northampton “el Agustín de América”, y Robert Jenson lo llamó “el Teólogo de América”. El ministro galés Martyn Lloyd-Jones denominó a Edwards el “Teólogo del Avivamiento”. Incluso algunos de los detractores de Edwards han encontrado irresistible ponerle algún tipo de sobrenombre. Aludiendo a su famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado (1741), un académico en 1930 tituló a Edwards “El puritano fogoso”.

Este último apodo puede haber tenido la influencia más duradera en el pensamiento popular. Pero Edwards pasó mucho más tiempo predicando y escribiendo sobre la naturaleza del amor que sobre las agonías del infierno. Como señaló una vez el filósofo William K. Frankena, “En ningún campo es más manifiesto su poder que en la filosofía moral”. Para Edwards, el amor era más que un mandamiento o incluso “el principal de los afectos”; era la razón misma por la cual existía la vida en primer lugar. El amor era tanto una categoría ética como ontológica, que fluía de la naturaleza del propio ser de Dios.

En El fin para el cual Dios creó el mundo, Edwards presenta la santidad personal como un proceso de “emanación y reemanación” de la plenitud intra-trinitaria de Dios. Dios comunica Su amor desbordante a los seres humanos, quienes luego, en el ejercicio de la virtud, reflejan ese amor de vuelta hacia Dios. El disfrute del amor trinitario es la suma y sustancia de la vida cristiana. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él.

Por esta razón, un apodo ha capturado a Edwards y su teología afectiva quizás mejor que cualquier otro: “El teólogo del Gran Mandamiento”. En un artículo de 1944 con ese título, el erudito presbiteriano Joseph Haroutunian afirmó: “Dios bendijo a Jonathan Edwards con un sentido y conocimiento únicos de Su gloria. (…) Un amor por las ‘perfecciones infinitas’ de Dios es la fuente de la obra multifacética de Edwards como teólogo y la clave para entender tanto su vida como sus escritos”.

En resumen, el amor a Dios era la piedra angular de la teología de Edwards. Lo que lo separaba de sus contemporáneos —y, de hecho, de sus propios discípulos— era su habilidad única para explicar cómo un pecador podía amar su propia vida lo suficiente como para entregarla, y cómo una persona que busca su bien personal más alto podía, a su vez, amar a su prójimo como a sí mismo. Situado en la intersección del primer y segundo mandamientos, el centro de la metaética teocéntrica de Edwards era algo que él llamaba “benevolencia hacia el Ser en general”. Por lo tanto, una investigación sobre la doctrina de Edwards del amor propio desinteresado puede comenzar con estos tres elementos: benevolencia, ser y belleza.

Metafísica de la virtud

Edwards predicó sobre teología moral mucho antes de escribir su famoso tratado sobre la virtud. En su serie de sermones de 1738 La caridad y sus frutos, que el ético Paul Ramsey ha llamado el “tratamiento más importante de Edwards sobre la ética cristiana”, Edwards definió el amor como “esa disposición o afecto por el cual uno es querido por otro” y “la suma de toda virtud”. Sin embargo, en La naturaleza de la verdadera virtud (1765), Edwards hizo más que simplemente describir el amor; ofreció una base filosóficamente creíble para el primer y el segundo mandamiento.

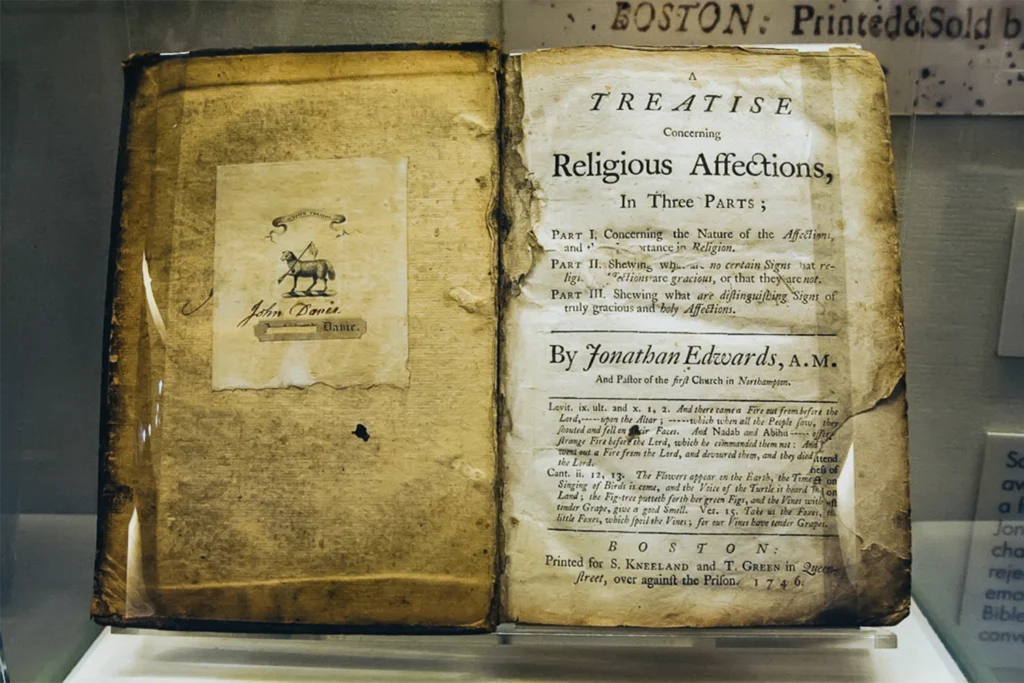

Para demostrar que la ética naturalizada no podía explicar adecuadamente cosas como la bondad y la belleza, Edwards enfrentó a dos de los principales filósofos morales del siglo XVIII: el tercer conde de Shaftesbury y Francis Hutchison. (Después de todo, Edwards fue apodado “el apóstol de la Ilustración”). Usando el modelo de formación moral de Hutchison para sus propios propósitos, mostró que la noción de Hutchison de “sentido moral” era, en palabras de un historiador, “no más que la antigua conciencia natural con un nuevo disfraz”. Debido al pecado original y a la incapacidad moral, lo que los seres humanos necesitan para ser virtuosos se encuentra fuera de ellos. En Afectos religiosos (1746), Edwards lo llama un “nuevo sentido del corazón”.

La definición de Edwards de la verdadera virtud se basa principalmente en dos conceptos: el consentimiento y el Ser en general. “La verdadera virtud consiste esencialmente en la benevolencia hacia el Ser en general. O quizás para hablar con mayor precisión, es ese consentimiento, propensión y unión del corazón hacia el Ser en general, que se ejerce inmediatamente en una buena voluntad general.” El pegamento teológico que unía estos conceptos, y el principio sobre el cual Edwards sustentó toda su concepción del ser, fue la belleza. Para que un acto sea virtuoso, y por tanto benevolente, debe ser bello. “La belleza no consiste en la discordia y el disenso,” explicó Edwards, “sino en el consentimiento y el acuerdo.”

Consentimiento

Para Edwards, la belleza tenía menos que ver con las apariencias y más con las relaciones. Mientras que la belleza secundaria implica simetría o proporción entre cosas de calidad o forma similar y podía encontrarse en objetos inanimados (como triángulos, tableros de ajedrez o árboles), la belleza primaria implica que un ser consienta en otro ser; un acuerdo “cordial”, de corazón, entre dos voluntades. Contrario a los estereotipos modernos de la belleza, esta belleza espiritual y moral no es subjetiva, sino más bien una unión objetiva de mente y corazón. En lugar de simplemente observar la belleza, los pecadores redimidos participan de la belleza divina a través del “vínculo de unión” supremo en la teología estética de Edwards: el Espíritu Santo.

Como el amor de Dios personificado, el Espíritu une al Padre y al Hijo, las naturalezas humana y divina en Cristo, al pecador con el Salvador, y a los elegidos entre sí. A través de la inhabitación de la tercera persona divina, Dios literalmente derrama Su propio amor en un corazón previamente incrédulo y lo hace bello con el mismo gozo y armonía de la Trinidad misma (Ro 5:5; Jn 17:21). En su tratado no publicado sobre la Trinidad, Edwards sostiene que el amor cristiano no es otro que la “participación de ese mismo amor divino infinito, que es Dios, y en el cual la Deidad es eternamente exhalada; y subsiste en la tercera persona de la bendita Trinidad”. El Espíritu Santo es el amor de Dios, la belleza de Dios y “la suma de todo bien” dada al creyente.

Por lo tanto, la bondad y la belleza deben provenir del “fundamento y fuente de todo ser y de toda belleza”, es decir, de Dios, quien es “la suma y comprensión de toda existencia y excelencia: mucho más de lo que el sol es la fuente y la comprensión sumaria de toda la luz y el resplandor del día”.

Los pecadores no son fuentes de amor por naturaleza. Como aquellos en Mateo 5:47 que saludan solo a sus propios hermanos, los seres humanos no poseen la capacidad inherente de amar a nadie más que a sí mismos (o a quienes se les parecen). Necesitamos poder sobrenatural para mirar más allá de nuestra propia “esfera privada” y promover el “bien público”. Una tendencia a estar de acuerdo con nosotros mismos es un “principio natural”, razonó Edwards, pero “un acuerdo o unión del corazón con el gran sistema, y con Dios que es su cabeza, quien es todo y en todo, es un principio divino.”

Dado que el Dios supremamente hermoso concuerda y se deleita en Su propio ser trinitario, y dado que es Su naturaleza como fuente comunicar esta gloria eterna, Dios amplía o repite Su plenitud intra-trinitaria en la creación y salvación del mundo, produciendo “objetos de Su benevolencia” que reciben y replican Su amor, hechos hermosos en el ejercicio de la verdadera virtud: Su virtud.

El Ser en general

El concepto de “Ser en general” es la construcción ontológica que permitió a Edwards explicar cómo el amor a Dios y el amor al prójimo podían coexistir sin interrupción en un mismo corazón. (Después de todo, él fue apodado “El teólogo del corazón”). Todos los seres inteligentes son parte de un vasto sistema interconectado de ser que Edwards llamó “el gran todo”. Al reconocer su lugar en este “sistema universal de existencia”, una persona virtuosa consiente cordialmente en el todo y ejerce algo que Edwards llama “benevolencia hacia el Ser en general”.

El concepto etéreo se vuelve más concreto una vez que Edwards explica que Dios es el objeto principal de la virtud porque Él comprende el 99.99999999999 por ciento de este sistema de ser. En cierto sentido, Él es el sistema. “Dios tiene infinitamente la mayor parte de la existencia, o es infinitamente el ser más grande. De modo que todo otro ser, incluso el de todas las cosas creadas cualesquiera, en todo el universo, es como nada en comparación con el Ser Divino”. Aún más, Él es “no solo infinitamente más grande y más excelente que todo otro ser, sino que es la cabeza del sistema universal de existencia; el fundamento y la fuente de todo ser y de toda belleza; de quien todo proviene perfectamente; y de quien todo depende de la manera más absoluta y perfecta”.

En resumen, Dios es el más grande tanto cuantitativa como cualitativamente. Y cuanto mayor es el ser, mayor es la belleza. Él es más grande, mejor y más hermoso de lo que podamos imaginar. Como tal, Él es supremamente digno de nuestros afectos. Edwards explica: “La verdadera virtud debe consistir principalmente en el amor a Dios; el Ser de los seres, infinitamente el más grande y el mejor de los seres”. Y debido a que la benevolencia virtuosa busca el bien más alto del Ser en general, también “buscará el bien de cada ser individual” a menos que sea inconsistente con el bien del todo. Con una perspectiva proporcionada del propio lugar en el cosmos, un orden correcto de los amores, un ímpetu creciente hacia la unión de mente y corazón, y un mayor grado de consentimiento al Ser, se logra una simetría y armonía más grandiosas en el universo.

Amor benevolente y complaciente

Así como Edwards distinguió entre dos tipos de belleza, también distinguió entre dos tipos de amor. “El amor de benevolencia es ese afecto o propensión del corazón hacia cualquier ser, que le hace inclinarse hacia su bienestar, o le dispone a desear y a complacerse en su felicidad”. Este tipo de amor se expresa hacia cosas que no son hermosas o antes de Su misma creación, moviendo a Dios a otorgar existencia y belleza a Sus criaturas (como, por ejemplo, en el Evangelio). El amor de complacencia, por otro lado, “presupone belleza, pues no es otra cosa que el deleite en la belleza”. En otras palabras, la belleza es la meta del amor benevolente, y es el fundamento del amor complaciente.

Esto proporciona una distinción útil entre la manera en que Dios mira a Sus enemigos —amándonos cuando aún éramos pecadores e inclinándose hacia nuestro bienestar (amor de benevolencia)— y la manera en que ama a Sus hijos que son habitados por Su Espíritu y ejercen la verdadera virtud (amor de complacencia). Cuando un ser benevolente ve a otro ser benevolente, “esto une su corazón a él y suscita un amor mayor hacia él que el mero hecho de que exista”. Edwards explicó:

En la medida en que el ser amado tiene amor hacia el Ser en general, en esa misma medida su propio ser es, por así decirlo, ampliado; se extiende y, en cierto modo, comprende al Ser en general: y, por lo tanto, aquel que se rige por el amor al Ser en general, debe necesariamente tener complacencia en Él.

El amado se ha unido no solo con Dios, sino también con sus semejantes. En cualquier caso, ya sea deleitándose en la belleza moral o amando a alguien que carece de belleza moral, la verdadera virtud sigue consistiendo en la benevolencia hacia el Ser en general.

Amor propio vs. egoísmo

Pero el concepto de belleza plantea una pregunta importante: ¿cómo puede el “principio natural” del acuerdo propio unirse con el “principio divino” del consentimiento al Ser en general? Dicho de otra manera, ¿cómo podía Edwards sostener tanto el amor propio como “un principio superior de benevolencia general desinteresada” al mismo tiempo? La respuesta se encuentra en la distinción que hace Edwards entre amor propio y egoísmo.

En La naturaleza de la verdadera virtud, Edwards describe lo segundo como “cuando un hombre se rige por la consideración de su propio interés privado, independientemente de la consideración del bien público”. La persona poseída por “un espíritu egoísta, contraído, estrecho” está tan “influenciada por el afecto privado” que eleva los deseos personales “por encima del Ser en general; y esto tiende naturalmente a la enemistad contra este último, que por derecho es el gran, supremo, gobernante y absolutamente soberano objeto de nuestra consideración”. En su esencia, el egoísmo es rebelión contra Dios.

Sin embargo, el amor propio es algo bastante diferente. De hecho, el amor propio es axiomático para la naturaleza humana, tanto que muchos de los discípulos de Edwards más tarde asumieron el principio en sus propios argumentos contra él. En términos simples, el amor propio es “el amor del hombre por su propia felicidad”. Edwards creía que esto era una cualidad humana universal porque no es más que “el agrado del hombre y su adecuación y placer en aquello que le agrada y que le complace”. El amor propio es la capacidad de amar aquello que nos resulta placentero y de rechazar aquello que nos es desagradable.

Para Edwards, esto era lo mismo que tener una voluntad. “En este sentido”, ha resumido un estudioso, “el amor propio es esencial e indistinguible de cualquier amor en absoluto”. Para amar a otra persona, los seres humanos deben ser capaces de deleitarse en la felicidad y el bienestar de esa persona. Y para deleitarse en cualquier cosa, deben tener la capacidad de disfrutar. Esto es amor propio.

Por lo tanto, la benevolencia tiene que ver con apreciar al amado. “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mt 6:21). ¿Cómo podemos amar verdaderamente a alguien, preguntaba Edwards, si no obtenemos algún tipo de placer al amarlo? “Una propensión benevolente del corazón se ejerce, no solo buscando promover la felicidad del ser hacia quien se ejerce, sino también regocijándose en su felicidad”. Cuando se aplica al Dios Todopoderoso, la fuente de toda belleza y ser, encontramos nuestro bien más alto y nuestro mayor gozo en amarlo y ser amados por Él, consintiendo al “cabeza del sistema, y la parte principal de él”. Después de todo, si un Dios infinitamente grande no provocara nuestro deleite al amarlo, ¿sería realmente digno de nuestros afectos? Edwards respondió que no.

Por esta razón, Edwards no estaba dispuesto a oponer el amor a Dios al amor propio, como si uno fuera antitético o incluso superior al otro. En cambio, según Edwards, “uno entra en la naturaleza del otro”. En Misceláneos 530, explica más a fondo la relación:

El amor propio, tomado en el sentido más amplio, y el amor a Dios no son cosas propiamente capaces de ser comparadas una con otra; pues no son opuestos ni cosas enteramente distintas, sino que una entra en la naturaleza de la otra. (...) El amor propio es solo una capacidad de disfrutar o deleitarse en cualquier cosa. Ahora bien, seguramente es impropio decir que nuestro amor a Dios es superior a nuestra capacidad general de deleitarnos en cualquier cosa.

Como el amor propio no es más que “el amor del hombre por su propio bien”, es imposible “que un hombre se deleite en algún bien que no sea el suyo propio, pues decir eso sería decir que se deleita en aquello en lo que no se deleita”. Si alguien argumentara, por ejemplo, que no ama su propia felicidad sino la felicidad de los demás, podríamos entonces preguntarle si disfruta ver la felicidad de los demás. Si la respuesta es sí, entonces esa persona ha reconocido inadvertidamente que ha ejercido amor propio en su acción más desinteresada. Es egoísta buscar el bien personal en lugar del bien público. Es amor propio buscar el propio bien promoviendo el bien público.

En última instancia, entonces, el amor a Dios es la mayor realización del amor propio porque en Él, “infinitamente el más grande y el mejor de los seres”, nuestra benevolencia, o nuestra buena voluntad, aumenta en proporción a Su bondad, y nuestra complacencia o satisfacción aumenta en proporción a Su belleza moral. No podemos encontrar mayor felicidad personal porque el amor de Dios es inagotable. A través del Evangelio salvador de Cristo y el poder habitante del Espíritu, la benevolencia divina suscita nuestros afectos, y hallamos más y más deleite en la medida en que ejercemos benevolencia a su vez, consintiendo no solo a nosotros mismos o a un grupo limitado, sino al Ser en general.

Imitamos el amor mutuo y la benevolencia abnegada del propio Dios. “Por eso el Espíritu es la belleza de Dios”, explican Oliver Crisp y Kyle Strobel. “El Espíritu puede ser llamado la belleza divina porque es el consentimiento del amor en la vida de Dios”. Cuanto más nos unimos en mente y corazón a la Fuente de la Belleza, y cuanto más nos entregamos en amor a Sus criaturas portadoras de Su imagen, más consentimos con el gran sistema de la existencia universal y participamos en la belleza y el amor de Dios. Por buenas razones, Edwards fue apodado “el dialéctico del alma”.

La “benevolencia desinteresada” de Samuel Hopkins

Pero, ¿qué pasa si la idea del amor propio se usa para justificar el egocentrismo? Esta fue la pregunta que enfrentaron los discípulos de Edwards, quienes habitaban un mundo impulsado por el mercado que había comenzado a creer que la avaricia personal era lo mejor para el bienestar económico general. Muchos de los comerciantes, dueños de esclavos y clérigos racionalistas de finales del siglo XVIII estaban intentando santificar e incluso teologizar su comportamiento egoísta.

Samuel Hopkins, quien vivió un tiempo en la casa de Edwards y escribió su primera biografía, fue el principal discípulo de Edwards, pero no compartía la visión optimista de su maestro acerca del amor propio. En la mente de Hopkins y en la de la mayoría de los teólogos “hopkinsianos” o de la “Nueva Divinidad” que vinieron después de él, la teología estética de la virtud de Edwards parecía demasiado poco práctica y no conducente a una vida de activismo social.

Hopkins creía que el mundo necesitaba más ley y menos interés propio. Finalmente, extendió las implicaciones lógicas de la idea de Edwards de la benevolencia desinteresada al ámbito de la esclavitud, pronunciando uno de los primeros discursos antiesclavistas en los Estados Unidos. Pero se apartó de Edwards en un aspecto clave. “La reformulación más importante de Hopkins de la definición de Edwards de la verdadera virtud”, señala el historiador Joseph Conforti, “y la principal contribución de Hopkins a una teología evangélica de la reforma social, consistió en la oposición de la benevolencia desinteresada al amor propio”. En su System of Doctrines (Sistema de doctrinas), Hopkins describió la benevolencia de Dios como “perfectamente desinteresada, en oposición al amor propio o al egoísmo”. La benevolencia desinteresada se convirtió, según otro historiador, en la “pieza central” de la teología de Hopkins.

Aunque Hopkins reconocía cierta consideración hacia uno mismo en la vida cristiana, no llegó a llamarla amor propio, lo cual equiparaba con egoísmo. En cambio, creía que la benevolencia desinteresada rendía el mayor honor a Dios. De hecho, Hopkins estaba tan comprometido con la idea del desinterés completo que sostuvo audazmente que un cristiano debía estar “dispuesto a ser condenado por la gloria de Dios”. Para amar verdaderamente a Dios, argumentaba, uno debía despojarse completamente de cualquier consideración propia y estar dispuesto a sufrir eternamente en el infierno por causa de Dios. En lugar de amar a Dios deleitándose supremamente en Él, debemos amar a Dios estando dispuestos a sufrir eternamente sin Él.

Deleitarse en el Verdadero Bien

Rara vez dejando pasar una posible refutación, Edwards había anticipado una visión tan extrema de la benevolencia. Según Edwards, estar dispuesto a ser condenado por la gloria de Dios no solo era absurdo (planteando un amor hipotético a Dios en un lugar donde no existía); también era humanamente imposible. En Miscelanios 530, Edwards escribe: “Es imposible que una persona esté dispuesta a ser perfectamente y finalmente miserable por causa de Dios”.

Incluso si alguien decidiera voluntariamente sacrificar todo bien físico, psicológico y emocional en llamas infernales por causa de Dios, aún lo estaría haciendo por causa de Dios. Estaría dispuesto a pasar la eternidad sin Jesús por Jesús. Incluso en la perdición, el cristiano seguiría eligiendo a Dios como su bien supremo. Alguien puede estar “dispuesto a ser privado de todo su propio bien, separado, por causa de Dios”, concedió Edwards, “pero entonces no es perfectamente miserable, sino feliz en el deleite que tiene en el bien de Dios”. Por lo tanto, la disposición de un creyente a ser condenado por la gloria de Dios solo demostraría la supremacía de Dios y el gozo de esa persona en Él.

Para Edwards, el verdadero poder del amor de Cristo en el corazón redimido se manifiesta no en una disposición a ser condenado por la gloria de Dios, sino en el anhelo de contarlo todo como gozo cuando enfrentamos pruebas de fuego por causa de Cristo. La persona que está lista para pasar una eternidad en el infierno por la gloria de Dios ha subestimado seriamente, no el espíritu sacrificial del cristiano, sino la misma razón del sacrificio: el valor infinito de Dios. Donde Dios sigue siendo amado, Dios sigue siendo saboreado.

Aunque Edwards sí enseñó que los pecadores debían consentir en la justicia del juicio de Dios sobre ellos antes de confiar en Su misericordia y ser perdonados, consideró que la “suposición de que un hombre puede estar dispuesto a ser perfectamente y totalmente miserable por amor a Dios [es] inconsistente en sí misma”. En pocas palabras, no hay cantidad de agonía o tormento que pueda separarnos de disfrutar el amor de Dios (Ro 8:38–39). La verdadera benevolencia desinteresada brota de la benevolencia hacia un Dios que salva el alma, no que la sacrifica.

Ubicadas en el mismo corazón del primer y segundo mandamientos, estas cuestiones de amor, sacrificio, unidad, gozo y bondad no han desaparecido en nuestros días. Y tampoco los escritos de Edwards. Casi trescientos años después, en un mundo no muy distinto de su propia generación ilustrada, el “Teólogo del Gran Mandamiento” aún ofrece a la Iglesia un tesoro de teología moral con el cual discernir nuestros propios corazones y el corazón de Dios.

Este artículo fue traducido y ajustado por David Riaño. El original fue publicado por Obbie Tyler Todd en Desiring God. Allí se encuentran las citas y notas al pie.

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |