Escucha este artículo en formato podcast:

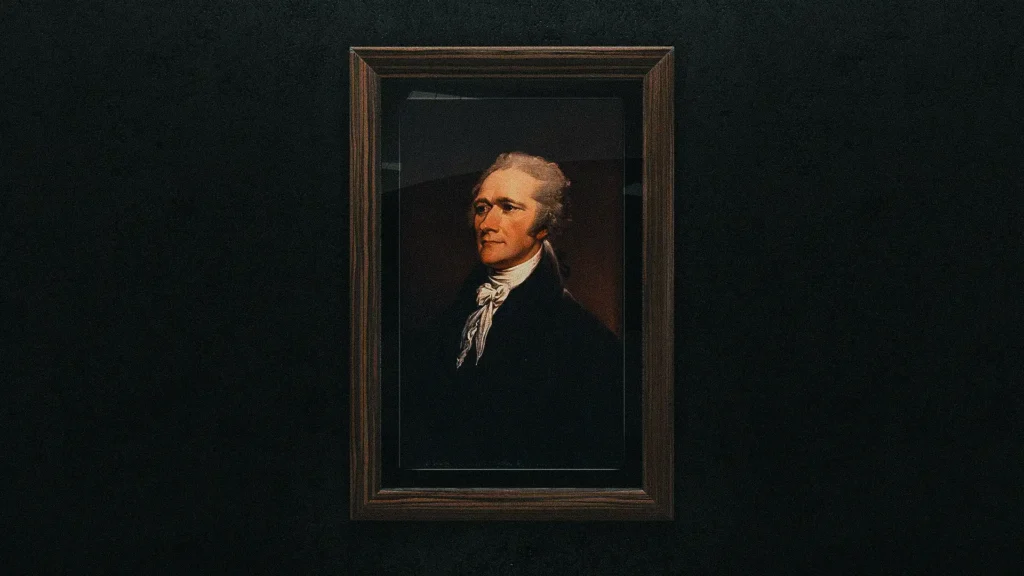

“Se hará justicia a la memoria de mi Hamilton”.

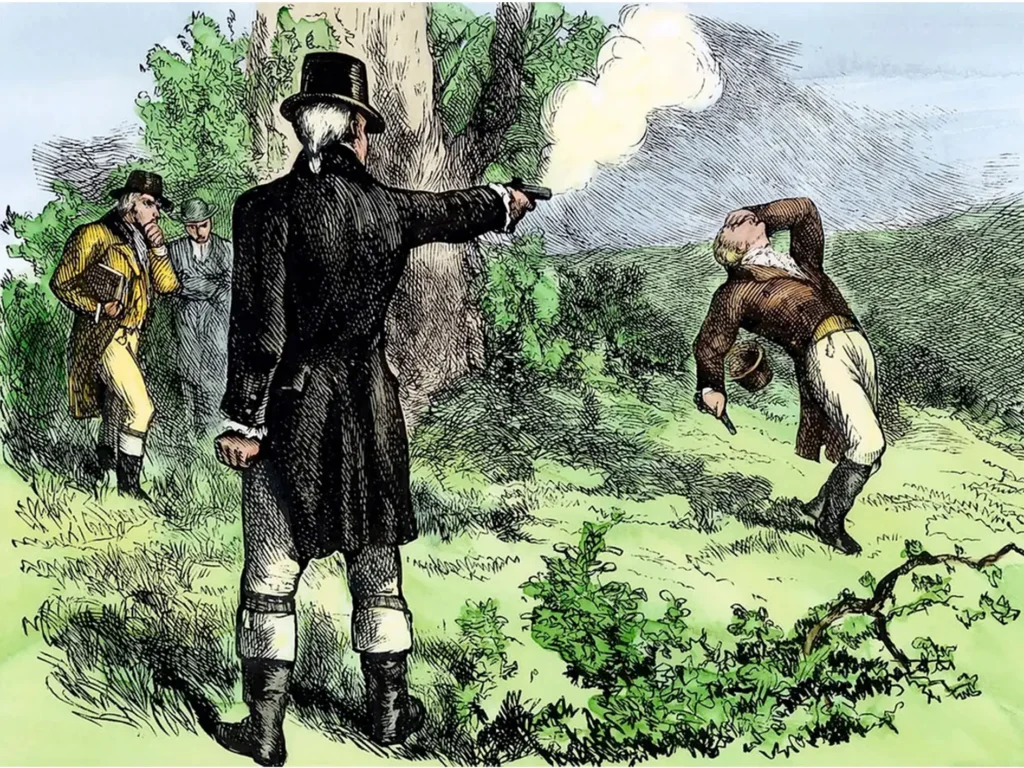

Según su hija, éste fue el anhelo de Eliza Hamilton en los cincuenta años que sobrevivió a su marido tras su trágica, y deshonrosa, muerte en un “asunto de honor”. En el verano de 1804, Alexander Hamilton se batió en duelo con Aaron Burr hijo, vicepresidente en ejercicio y nieto de Jonathan Edwards. Alegando convicciones cristianas, “desperdició su tiro” al no disparar contra su oponente. Burr, en cambio, apuntó y alcanzó a su rival político, que murió 31 horas después, el 12 de julio de 1804.

No sólo las controvertidas circunstancias de su muerte habían empañado su reputación, sino también otro “asunto” hecho público en 1797. Tras su fallecimiento, sus rivales John Adams y Thomas Jefferson vivieron otros 22 años para fortalecer sus propios legados fundacionales y enterrar el de Hamilton.

¿Se le hizo justicia a Hamilton?

De manera notable, la biografía de 800 páginas de Ron Chernow en 2004 –unos 150 años después de la muerte de Eliza en 1854– inició la labor de hacer justicia a la memoria de Hamilton en el siglo XXI. Más de una década después, el musical de Lin-Manuel Miranda, inspirado en la biografía, y con Chernow como consultor histórico, hizo que este personaje volviera a estar en boca de todos, justo a tiempo para que su cara quedara en el billete de diez dólares.

Tenía un interés cristiano. Parece que Hamilton experimentó una notable conversión bajo la enseñanza reformada cuando era un adolescente, y el Gran Despertar llegó a sus Indias Occidentales natales a principios de la década de 1770. El ministro presbiteriano Hugh Knox, que había estudiado en el College de Nueva Jersey (donde Edwards había sido presidente brevemente en 1758), fue el mentor de Hamilton, que entonces tenía 17 años.

Cuando un huracán atravesó el Caribe en agosto de 1772, Hamilton escribió unas reflexiones marcadamente cristianas sobre el suceso. Knox las leyó y quedó impresionado por la capacidad del adolescente, así que las publicó en el periódico local. Suficientes lectores tomaron nota de las palabras de “un joven de esta isla”, que se convirtieron en una ocasión para que el mentor recaudara dinero con el fin de enviar a su pupilo a estudiar a Nueva Jersey.

Viaje a un país lejano

Hamilton pronto abandonó las Indias Occidentales, para no volver jamás, y llegó a Nueva Jersey cuando el espíritu revolucionario se estaba fomentando. Con su cerebro y su pluma inusualmente hábiles, se vio arrastrado por la Revolución y se encontró en el corazón de la política estadounidense entre 1775 y 1800, quizá sólo superado por George Washington en ese cuarto de siglo.

Sus intereses cristianos, sin embargo, parecieron enfriarse al verse eclipsados por la ambición política y el celo por su trabajo como ayudante de campo de Washington, luego en el establecimiento de un bufete de abogados en Nueva York y, finalmente, como primer Secretario del Tesoro de la nación entre 1789 y 1795. Junto a James Madison, demostró ser uno de los grandes intelectuales de la generación fundadora. Y aunque en pensamiento político no tenía nada que envidiarle a Madison (si es que no lo superaba), lo sobrepasaba con creces en economía, al igual que a los demás fundadores.

Sin embargo, a finales de los cuarenta, antes de morir en el infame duelo a sus 49 años, Hamilton experimentó una sucesión de grandes humillaciones, que parecen haberle impulsado, sin duda con el aliento de su siempre fiel esposa evangélica, a soplar de nuevo las brasas del cristianismo de su juventud. Chernow, por ejemplo, reconoce que la preocupación de Hamilton en los últimos años de su vida “por los asuntos espirituales... elimina toda duda sobre la sinceridad de sus intereses religiosos tardíos”.

Ahora que Estados Unidos celebra 246 años de independencia, y que los estadounidenses vuelven a recordar al padre fundador del billete de diez dólares, ¿qué podrían aprender los cristianos del ascenso, la caída y la redención del “errante y reticente” Alexander Hamilton?

El trágico éxito de Hamilton

Desde el punto de vista político, podríamos extraer muchas enseñanzas relevantes de la recuperación del legado de Hamilton, pero mucho más importante, como cristianos –estadounidenses o no– es aprender de su viaje espiritual a la patria lejana. Y éstas no son el tipo de lecciones que podríamos extraer de un hombre que hubiera profesado, digamos, el deísmo o el ateísmo a lo largo de su vida. Por el contrario, Hamilton, según todos los indicios, mostró una vibrante fe cristiana en su adolescencia y afirmó claramente su seguir a Cristo en su lecho de muerte.

Sin embargo, lamentablemente, fue una especie de pródigo –al ser capturado por la política y establecerse en el mundo– durante gran parte de sus veinte y treinta años. Su meteórico ascenso al poder político parece haber eclipsado el fuego de su incipiente fe adolescente. A pesar de eso, parece que volvió en sí, una vez humillado, y finalmente regresó a casa en busca de los brazos de un Padre.

Su fe temprana

Su carta publicada en 1772 [y mencionada en el primer subtítulo de este texto], demostró haber sido su vía de salida de las Indias Occidentales: “vio el huracán como un rechazo divino a la vanidad y pomposidad humanas” (Chernow, 37). La tormenta retumbó, de acuerdo con el Hamilton de 17 años: “despreciad a vosotros mismos y adorad a vuestro Dios”. Sin embargo, él encontró seguridad en su fe.

Observa tu miserable estado de indefensión y aprende a conocerte a ti mismo. Aprende a conocer tu mejor apoyo. Despréciate a ti mismo y adora a tu Dios… ¿Qué debo temer? Mi bastón jamás se romperá –en la Omnipotencia he confiado… Aquel que dijo a los vientos que soplaran, y a los relámpagos que rugieran– a él siempre he amado y servido. Sus preceptos he observado. He obedecido sus mandamientos y he adorado sus perfecciones.

Ese mismo año escribió un himno cristiano que Eliza apreció y al que se aferró durante el medio siglo que lo sobrevivió. En él confesaba: “¡Oh Cordero de Dios! Señor tres veces misericordioso / Ahora, ahora siento cuán verdadera es tu palabra”.

Su ascenso meteórico y su caída

Sin embargo, su habilidad con las palabras pronto se destinó a otros fines. Una vez en Estados Unidos, lo impulsó al liderazgo revolucionario, luego al lado de Washington y, finalmente, al puesto más poderoso de la primera administración ejecutiva desde 1789 hasta 1795.

La larga relación de Hamilton con Washington demostró ser una fuerza estabilizadora. En retrospectiva, su trabajo más productivo (y menos autodestructivo) se produjo cuando estaba más cerca de Washington, lo que nos lleva a la primera de cuatro lecciones.

1. Las relaciones adecuadas pueden proporcionar restricciones maravillosamente fructíferas.

Chernow observa: “Después de que Alexander Hamilton dejara el Departamento del Tesoro [en 1795], perdió la mano fuerte y restrictiva de George Washington y el inestimable sentido del tacto y la proporción que la acompañaban”. Washington fue magnánimo. Pocos estaban dispuestos a soportar ofensas personales como las que él vivió sin tomar represalias. El huérfano de padre e inseguro Hamilton necesitaba desesperadamente esta presencia estabilizadora.

Hamilton se había visto obligado, como representante de Washington, a asumir parte de su decoro. Ahora que ya no estaba subordinado a Washington, Hamilton era aún más rápido para percibir amenazas, lanzar desafíos y adoptar un tono prepotente en las controversias. Desapareció cierta capa vital de inhibición (Chernow, 488).

Pero no fue sólo Washington, cuya guía fue política, sino también Eliza, cuya influencia fue suave pero implacablemente espiritual. “Como mujer de profunda espiritualidad, Eliza creía firmemente en la instrucción [cristiana] para sus hijos”, y esto demostró tener efectos en su marido mientras los criaban juntos, y particularmente cuando llegaron sus grandes humillaciones a finales de 1799, a lo largo de 1800 y en 1801. Ella soportó su extravío y, al final, según parece, lo ganó con su vida y su conducta (1 Pedro 3:1).

2. La ambición de abrirse camino en el mundo puede enfriar el fuego de la fe joven.

En la parábola del sembrador, Jesús habla de la semilla sembrada entre espinos: “Son los que oyen la palabra, pero los afanes del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa” (Marcos 4:18-19).

Hamilton, admirablemente, no se dejó vencer por el engaño de las riquezas –su integridad financiera era intachable–, pero “las preocupaciones del mundo” y “los deseos de otras cosas” acecharon su prolongada temporada de reticencia espiritual (desde su aparente indiferencia hacia el cristianismo de 1777 a 1792, hasta su uso oportunista del mismo con fines partidistas en 1801).

Huérfano de padre desde los 10 años y de madre a los 14, Hamilton parecía empeñado en demostrar su valía en su nuevo país. La llama y la impresionante calidez de su fe adolescente se enfriaron cuando las “preocupaciones de este mundo” empezaron a darle energía: primero la Revolución, luego convertirse en un respetado abogado de Nueva York, después rescatar a la incipiente nación de sus inadecuados Artículos de la Confederación y, por último, intentar preservar su poder una vez que Washington dejó el cargo.

Tal historia no es sólo suya. Innumerables jóvenes cristianos, con llamas ardientes, se han estrellado contra las duras rocas y los duros golpes de la vida adulta. ¿Cómo podría haber sido diferente? Eso nos lleva a una tercera lección.

3. La fe no prospera (y puede que no sobreviva) al margen de la iglesia.

Chernow señala que “Hamilton había sido devoto de joven, pero parecía más escéptico respecto a la religión organizada durante la Revolución” (132). Tal vez las circunstancias de su infancia, y en particular la muerte de su madre, “ayuden a explicar la desconcertante ambivalencia que Hamilton siempre sintió respecto a la asistencia regular a la iglesia, a pesar de su marcada inclinación religiosa” (25). Recientemente, el historiador y pastor Obbie Tyler Todd ha escrito que Hamilton, desde su llegada a América, fue un hombre dividido entre dos confesiones (presbiteriana y episcopal) “sin encontrar un verdadero hogar en la comunión de los creyentes”.

En el caso de Hamilton, la ominosa ausencia de la iglesia puede ser la señal de advertencia más clara que podemos señalar. A los 17 años, parecía prosperar bajo la influencia pastoral de Hugh Knox. Pero sin la influencia fortalecedora y constreñidora de una iglesia local, una esposa evangélica fiel no era suficiente para evitar que vagara, aunque fue vital para su renovación tardía.

4. Podemos ser más vulnerables cuando nos sentimos más fuertes.

La aventura adúltera de Hamilton con Maria Reynolds en 1791 demostró hasta qué punto había errado, y nos recuerda el engaño del poder y el éxito. Hubo una vez un gran rey en Israel que, como preludio de la infidelidad, permaneció en la ciudad cuando los demás se fueron a la guerra (2 Samuel 11:1). Hamilton, de 36 años, en la cima de su poder y con mucho trabajo por hacer, se quedó en Nueva York mientras su familia veraneaba en el norte del estado.

Ese verano, una mujer de 23 años se le acercó para contarle que su marido la maltrataba y le pidió ayuda. Más tarde, en el tristemente célebre Panfleto Reynolds, su extensa confesión pública de 1797, escrita para reivindicar su reputación financiera, escribió que acudió a la puerta de la mujer con ayuda monetaria y que “se entabló una conversación de la que rápidamente se desprendió que sería aceptable un consuelo que no fuera pecuniario”. Este es el primero de varios casos de la década de 1790 sobre los que Chernow, incluso como biógrafo de cabeza fría, parece aturdido por la locura de Hamilton:

Tal éxito estelar podría haber generado una embriagadora sensación de invencibilidad. Pero su vigoroso reinado también le había convertido en el enfant terrible de la temprana república, y una minoría sustancial del país se movilizó contra él. Esto debería haberle hecho especialmente cuidadoso con su reputación. En cambio, en uno de los casos de mal juicio más desconcertantes de la historia, inició un sórdido romance con una mujer casada llamada Maria Reynolds que, si no manchó su nombre para siempre, sin duda lo ensució. Desde las elevadas alturas del estadismo, Hamilton volvió a caer en algo que recordaba al sórdido mundo de su infancia en las Indias Occidentales. (362)

Para los cristianos, lo que está en juego es mucho más que la reputación política. Hamilton lo sabía mejor, no sólo como hombre y estadista, sino como alguien que había profesado la fe en Cristo. Tal vez pensó, durante seis años, que se había salido con la suya (políticamente hablando), con sólo los cheques necesarios para pagar el chantaje de su marido. Pero los susurros se proclamaron desde los tejados en 1797 y amenazaron no sólo con deshacer sus perspectivas de futuro, sino también su obra pasada.

Silencio en las afueras: su redención

El final de la administración Adams deparó una humillación tras otra. Él rompió con su gabinete (y con Hamilton) y buscó la paz con Francia en octubre de 1799. Dos meses después, Washington murió repentinamente. En febrero de 1801, se hizo evidente que el partido federalista estaba pasando de Hamilton a Adams. A finales de abril, Burr y su coalición opositora se hicieron con el control de Nueva York. En cuestión de meses, el poder político y la influencia de Hamilton se desmoronaron.

Para colmo, en las elecciones de 1800, su antiguo rival de gabinete, Jefferson, ganó la presidencia con Burr como vicepresidente. Como escribieron Douglass Adair y Marvin Harvey en 1955:

Tal vez nunca en toda la historia política de Estados Unidos haya habido una caída del poder tan rápida, tan completa y tan definitiva como la de Hamilton en el período comprendido entre octubre de 1799 y noviembre de 1800 (Was Alexander Hamilton a Christian Statesman?, 322).

Devastado, empezó a considerar de nuevo al Dios de su juventud. Fue a finales de noviembre de 1801 cuando soportó su mayor prueba, pues su hijo de 19 años, Philip, recibió un disparo en un duelo y murió 14 horas después. Más tarde escribió a un amigo que la muerte de Philip fue “sin comparación la más aflictiva de mi vida”.

Sin embargo, a finales de 1801, como parte de “sus intereses religiosos tardíos”, Hamilton encontró consuelo en el cristianismo y en la profesión de fe de Philip.

Fue la voluntad del cielo y [Philip] está ahora fuera del alcance de las seducciones y calamidades de un mundo lleno de locura, lleno de vicio, lleno de peligro, de menor valor en la proporción en que es mejor conocido. Confío firmemente también en que ha llegado sano y salvo al paraíso del eterno reposo y la felicidad.

“La renovación espiritual de Hamilton” es demasiado pronunciada para ignorarla, ya sea en una biografía o en Broadway. Su renacimiento parece haber precedido (y haberlo preparado para) la muerte de Philip, aunque Miranda lo plasmó tras su pérdida, en la canción culminante Quiet Uptown:

Llevo a los niños a la iglesia los domingos,

una señal de la cruz en la puerta

y rezo.

Eso no solía pasar antes.

Lo que puede ser una “gracia demasiado poderosa para nombrarla” en Broadway es precisamente el nombre que conocemos como poderoso, y que nombramos: Jesús.

En julio de 1804, la noche antes de su propio duelo mortal, escribió:

Esta carta, mi muy querida Eliza, no te será entregada a menos que primero haya terminado mi carrera terrenal para comenzar, como humildemente espero de la gracia redentora y la misericordia divina, una feliz inmortalidad… Los consuelos del [cristianismo], amada mía, son los únicos que pueden sostenerte y de ellos tienes derecho a disfrutar. Volad al seno de vuestro Dios y sed consolados. Con mi última idea, abrigaré la dulce esperanza de encontrarte en un mundo mejor. Adiós la mejor de las esposas y la mejor de las mujeres.

La tierna confianza en Cristo

El reciente trabajo de Todd se centra en esas 31 horas finales después del duelo, y en las claras afirmaciones de Hamilton de (lo que Chernow llama) “sus intereses religiosos de florecimiento tardío”. Hamilton no sólo confirmó allí, en general, “Soy un pecador: Espero su misericordia”, sino más específicamente: “Confío tiernamente en la misericordia del Todopoderoso, a través de los méritos del Señor Jesucristo”.

Sus confesiones al final de la vida eran tan claras como cálida era su fe adolescente. Pero para los que lloramos su largo y trágico viaje al lejano país del aparente éxito y orgullo políticos, redoblamos nuestra resolución de vivir ahora para lo que importa eternamente, y damos la bienvenida a la mano humillante de Dios si nos damos cuenta de que nos hemos enfriado y desviado.

Raíces y oraciones puritanas

Para que la fe cristiana tardía de Hamilton no contribuya a una impresión distorsionada de la fundación de la nación, debemos admitir que ésta, por exigua que sea, puede ser una de las afirmaciones más claras de la fe evangélica entre el círculo íntimo de los fundadores. No la encontrará en Franklin, Washington, Adams, Jefferson o Madison (una excepción, entre otros, es el viejo amigo y colaborador de Hamilton, y primer presidente del Tribunal Supremo, John Jay). Y no se trata de exagerar la fe reticente y tardía de Hamilton, sino de reconocer lo poco evangélica que fue la fundación de la nación.

El 4 de julio recordamos una nación fundada mucho más en consonancia con la vida que Hamilton vivió entre los veinte y los treinta años que con su profesión adolescente y su renovación tardía. Sin embargo, desde sus albores, la nación no ha podido desprenderse de sus raíces puritanas, que crecieron junto con sus profundas influencias de la Ilustración. Celebramos una nación que, por muy secular que fuera su fundación, proporcionó el terreno en el que el Segundo Gran Despertar pudo crecer y florecer, en la primera mitad del siglo XIX, así como cambiar el paisaje; una nación que aún perdura bajo la constitución codificada activa más antigua del mundo; una nación por la que rezamos para que vuelva a ver futuros despertares, incluso cuando aún hoy, con cada nuevo amanecer, proporciona espacio para innumerables conversiones personales al Dios verdadero, en Jesucristo.

Este artículo fue traducido y ajustado por el equipo de redacción de BITE. El original fue publicado por C. Ryan Fields en Desiring God. Allí se encuentran todas las fuentes citadas por el autor.