All your friends are so cool, you go out every night

(Todos tus amigos son tan geniales, sales todas las noches)In your daddy's nice car, yeah, you're living the life

(En el bonito auto de tu papá, sí, estás viviendo la vida)Got a pretty face, a pretty boyfriend too

(Tienes una cara bonita, y también un novio guapo)I wanna be you so bad and I don't even know you

(Quiero ser tú con tantas ganas, y ni siquiera te conozco)—Jealousy, Jealousy de Olivia Rodrigo

La anterior estrofa, que forma parte de la canción Jealousy, Jealousy de Olivia Rodrigo, es una radiografía perfecta de lo que está sucediendo hoy entre las adolescentes. En el primer verso de la canción, la cantante expone en qué contexto se dan todos esos pensamientos: son los que aparecen cuando está viendo su teléfono. Lo que parece una simple melodía pegajosa y juvenil refleja una realidad preocupante: la vida digital se ha convertido en un escaparate, la identidad de varias mujeres se ha reducido a una constante comparación y el valor propio ahora está determinado por la aprobación de otros.

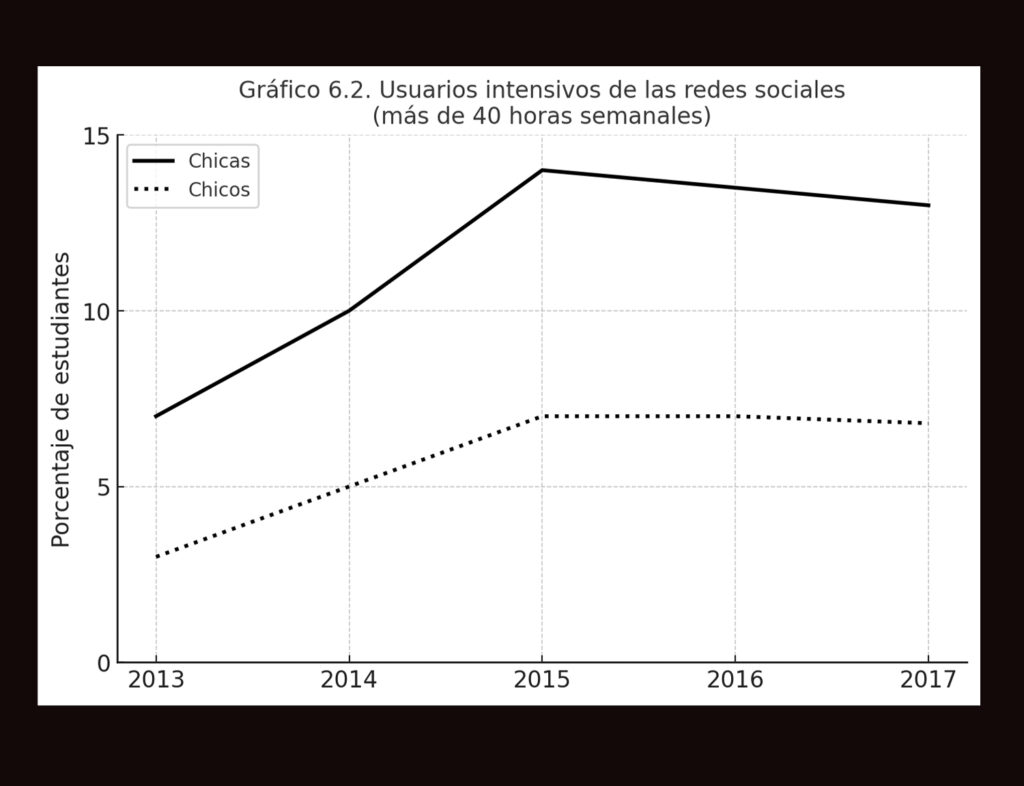

En una publicación previa de BITE, ya habíamos hablado de la creciente sensación de ansiedad, soledad, aislamiento e incertidumbre que atraviesan los centennials. Pero, al mirar más de cerca, los datos muestran una particularidad inquietante. Los adolescentes que son usuarios intensivos de las redes sociales están más deprimidos que los usuarios moderados o los no usuarios. Y la brecha se hace más evidente en un grupo específico: las jóvenes.

“Existe un claro, sistemático y considerable vínculo entre el uso intensivo de las redes sociales y las enfermedades mentales en las chicas”, escribe Jonathan Haidt en su libro La generación ansiosa. En el capítulo 6, dedicado expresamente a explicar “Por qué las redes sociales perjudican más a las chicas”, Haidt expone por qué estas plataformas terminan siendo un entorno especialmente hostil para ellas, y da a conocer las consecuencias que hoy se sienten a escala global.

A continuación, revisaremos los factores generales que desencadenaron esta crisis a partir de la década de 2010, los efectos en la salud mental y las razones particulares que explican la vulnerabilidad femenina frente a estas plataformas. También exploraremos las consecuencias sociales y emocionales de este fenómeno y, finalmente, mostraremos cómo el Evangelio ofrece una respuesta distinta: una identidad sólida, una comunión verdadera y una esperanza que no depende de la aprobación digital.

La “Gran reconfiguración” de la infancia y sus efectos

La década de 2010 marcó un antes y un después en la vida de los adolescentes de ese entonces y en la de las generaciones siguientes. Con la llegada masiva de los smartphones y el despliegue de internet de alta velocidad, la vida social comenzó a trasladarse a las pantallas y las actividades digitales empezaron a aumentar. Ya no se trataba únicamente de jugar videojuegos o de enviar mensajes de texto; la interacción pasó a girar alrededor de las redes sociales sin protección alguna: no hubo límites de edad, ni acompañamiento, ni filtros que protegieran a aquellos que atraviesan una etapa de tanta vulnerabilidad como la adolescencia. Haidt llamó a esta época la “Gran reconfiguración de la infancia”.

En ese entonces, publicar contenido y esperar la reacción inmediata de otros —un corazón, un comentario, un “like”— comenzó a convertirse en costumbre. Este hábito terminó siendo una fuente de validación que, junto con la comparación social, generó efectos como los que se mencionan en Jealousy, Jealousy:

All I see is what I should be

(Todo lo que veo es lo que yo debería ser)Happier, prettier, jealousy, jealousy

(Más feliz, más guapa, celos, celos)All I see is what I should be

(Todo lo que veo es lo que debería ser)I'm losing it, all I get's jealousy, jealousy

(Estoy perdiendo la cabeza, todo lo que siento son celos, celos)

El golpe final llegó con la pandemia de COVID-19. Los confinamientos llevaron a quienes en 2020 atravesaron su juventud y adolescencia, y que además son nativos digitales, a pasar cada vez más tiempo en internet. Plataformas como TikTok —todavía relativamente nuevas— se convirtieron en refugio.

El traslado de la vida social adolescente a las pantallas tuvo efectos que van mucho más allá del entretenimiento. El uso intensivo de redes sociales trajo consigo privación de sueño, menos tiempo para los deberes escolares y una marcada reducción de la interacción con la familia y los amigos. A esto se suma la fragmentación de la atención y la dificultad para concentrarse en tareas prolongadas, generando un patrón adictivo que no solo afecta la mente, sino también el rendimiento académico.

A principios de la década de 2010, las tasas de depresión, ansiedad, autolesiones y hospitalizaciones por motivos psiquiátricos aumentaron con rapidez, sobre todo entre las jóvenes. Lo que comenzó como un juego de compartir fotos y acumular seguidores terminó exponiendo a esa y las siguientes generaciones a un deterioro psicológico sin precedentes.

Las consecuencias no fueron solo clínicas, sino también sociales. Las redes cambiaron la manera en que los adolescentes se relacionan: hablaban menos entre clase y clase, se miraban menos a los ojos y reían menos juntos. Hubo un crecimiento exponencial en la cantidad de contactos digitales, el cual provocó un descenso en la profundidad de las amistades íntimas. La cantidad superó a la calidad; la soledad se volvió más común. A esto se suman los sentimientos de inseguridad, que se amplifican en un período ya marcado por la preocupación por el rechazo.

Para resumir, la vida social, la salud mental y la autopercepción se vieron trastocadas en una sola década. Lo que parecía una oportunidad de conexión global terminó dejando a una generación de chicas más frágil, más insegura y más sola.

Enfermedades mentales: ¿su origen está en las redes?

El debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental suele plantearse como una dicotomía: ¿son causa directa de depresión y ansiedad, o simplemente reflejan un malestar previo en quienes ya estaban más vulnerables? Algunos estudios muestran que las adolescentes con depresión previa tienden a refugiarse más en las plataformas digitales. Pero la mayoría de las investigaciones señalan lo contrario: es el uso intensivo de estas plataformas lo que aumenta las probabilidades de sufrir depresión, ansiedad y pensamientos suicidas.

Haidt no oculta que existe una discusión académica en torno al tema. Varios investigadores sostienen que los datos aún no son suficientes para afirmar categóricamente que las redes sociales provocan enfermedades mentales. Sin embargo, él responde que el cúmulo de evidencias apunta en esa dirección, y que ignorarlas sería como tapar el sol con un dedo. En sus palabras, el “rápido traslado de la vida social adolescente a las plataformas sociales online fue una causa, y no solo una correlación, del aumento de la depresión, la ansiedad, los pensamientos suicidas y otros problemas de salud mental que comenzaron a principios de la década de 2010”.

Pero, como lo mencionamos al principio, este autor también ha encontrado que los mayores efectos de las redes sociales están recayendo sobre las mujeres jóvenes.

¿Por qué las jóvenes son las más afectadas por las redes sociales?

La comprensión de por qué este fenómeno afecta principalmente a las mujeres jóvenes puede articularse en torno a seis argumentos principales, extraídos del análisis del capítulo escrito por Haidt.

1. Las jóvenes tienen una necesidad mayor de comunión:

Los varones suelen enfocarse más en un conjunto de motivaciones denominado “la agencia”, que comprende la expansión del yo, la competencia, la eficiencia y la asertividad. En cambio, las mujeres tienden a buscar objetivos de comunión. En palabras de los psicólogos e investigadores Xinyu Chen, Min Li y Qiongying Wei, ellas hacen un “intento de integrar el yo en una unidad social general a través del interés por los demás, e implica cualidades como la benevolencia, la cooperatividad y la empatía”.

Esta diferencia, que es a la vez biológica y cultural, convierte a las adolescentes en un blanco más fácil para las dinámicas sociales que dominan las plataformas digitales. Y las empresas tecnológicas, conscientes de ello, lo han aprovechado para enganchar más a su público principal.

2. Las jóvenes usan con más frecuencia las peores redes sociales:

Haidt afirma que: “Las chicas pasan más tiempo en las redes sociales, y las redes sociales en las que están son las peores para la salud mental”. Por eso sus niveles de ansiedad y depresión son mayores. Estas plataformas, además, subvierten con mayor facilidad sus necesidades fundamentales de desarrollo, lo que las deja en una situación más frágil que a sus pares masculinos.

El nivel de exposición a las redes sociales ha alcanzado cifras alarmantes. Para 2015, uno de cada siete adolescentes era ya un “usuario intensivo” de estas plataformas, lo cual significa que le dedicaba más de cuarenta horas semanales. En la práctica, esto equivale a tener un trabajo de tiempo completo mientras se cumple una jornada de estudio.

A principios de la década de 2010, los jóvenes (hombres) se inclinaban por videojuegos, YouTube o foros como Reddit, mientras que ellas se volcaron intensivamente hacia las plataformas visuales: Instagram, Snapchat, Pinterest, Tumblr y, más tarde, TikTok. Todas compartían el mismo modelo de negocio: maximizar el tiempo de permanencia para extraer datos y vender publicidad. Pero no todas las plataformas tenían el mismo impacto en la salud mental.

Por ejemplo, Instagram resultó ser “la peor de las aplicaciones”. Esta categorización no la hicieron expertos ni analíticos, sino un grupo de adolescentes que, en un estudio realizado en 2017 por la Royal Society for Public Health en el Reino Unido, puntuaron los efectos de las redes sociales en su bienestar. La aplicación, que hoy en día es propiedad de Meta, se centra en la apariencia del cuerpo y el estilo de vida; al exhibir las partes más perfectas de su vida exacerba la comparación y, por lo tanto, todo tipo de sentimientos de insatisfacción. La segunda peor fue Snapchat, que también intensifica ciertas inseguridades con sus filtros faciales. Todo esto tiene una estrecha relación con el siguiente factor.

3. Las jóvenes se ven mucho más afectadas por la comparación social y el perfeccionismo que los hombres de su edad:

Olivia Rodrigo lo expresa con crudeza en Jealousy, Jealousy:

I kinda wanna throw my phone across the room

(Quiero lanzar mi teléfono al otro lado del cuarto)’Cause all I see are girls too good to be true

(Porque todo lo que veo son chicas demasiado buenas para ser reales)With paper-white teeth and perfect bodies

(Con dientes blancos como el papel y cuerpos perfectos)Wish I didn’t care

(Desearía que no me importara)I know their beauty’s not my lack

(Sé que su belleza no es mi carencia)But it feels like that weight is on my back

(Pero siento que ese peso está sobre mi espalda)And I can’t let it go

(Y no puedo dejarlo ir)

La canción refleja el peso insoportable de compararse con un ideal inalcanzable. Como explica Haidt, el estatus social de las chicas está más ligado a su apariencia que en el caso de los chicos. Ahora ya no solo se comparan con modelos de revistas, sino con sus propias compañeras, que publican fotos editadas con filtros y retoques digitales. El resultado es un perfeccionismo socialmente prescrito: la sensación de tener que cumplir expectativas altísimas dictadas por otros, lo cual multiplica el temor al fracaso público y la ansiedad por no alcanzar prestigio. Al respecto, el autor anota: “el perfeccionismo socialmente prescrito comenzó a ir en alza, en todos los países de la anglosfera, a principios de la década de 2010”.

Algunos pensarán que una posible solución a este asunto es hacer campañas de concientización respecto a que en las redes sociales no se muestra toda la realidad. Pero en Francia se hizo un estudio: dos grupos de mujeres jóvenes fueron expuestos a fotos extraídas de las redes sociales en las cuales aparecían mujeres muy delgadas o con tallas medias. Las que fueron expuestas a las primeras se angustiaron más por su propio cuerpo y aspecto, a pesar de que solo veían cada imagen por 20 milisegundos. La conclusión de los investigadores fue que la comparación social sucede a nivel de la consciencia. A partir de esto, Haidt concluyó:

…es probable que los recordatorios que se suelen hacer unas chicas a otras de que las redes sociales no son la realidad tengan solo un efecto limitado, porque la parte del cerebro que hace las comparaciones no está regida por la parte que sabe, de forma consciente, que solo están viendo reels editados.

4. La agresividad de las jóvenes tiende a ser más relacional:

Como a las mujeres las mueve más la comunión, es precisamente en esta área en la que buscan hacerle daño a sus congéneres cuando están en la etapa del final de la niñez y la adolescencia. ¿Cómo? Atacando su reputación o afectando sus relaciones sociales. Con la llegada de internet, ese tipo de hostigamiento encontró nuevas formas: perfiles anónimos, rumores virales e incluso ataques organizados —como la creación de páginas de odio hacia alguien o grupos— que hicieron del acoso una experiencia cotidiana.

Este asunto es de cuidado, porque si el nivel de prestigio en el entorno (denominado “sociómetro” por el psicólogo social Mark Leary) llega a caer bruscamente, puede llevar a las adolescentes a ansiedad, depresión o incluso a pensamientos de suicidio.

5. Las jóvenes hablan más fácilmente de sus emociones y trastornos:

La mayor expresividad emocional también juega un papel en este fenómeno. Sin embargo, no es una circunstancia tan positiva como podría creerse; en realidad, puede facilitar la propagación de malestares y parece que así lo ha hecho. Si la felicidad es contagiosa, la depresión lo es aún más, y tiende a propagarse desde las chicas hacia otros, no al revés.

¿Qué empezó a suceder? Algunos adolescentes comenzaron a hablar de sus experiencias con la ansiedad o la depresión y, de repente, varias jóvenes empezaron a experimentar lo mismo. Por ejemplo, el algoritmo de TikTok fue diseñado para captar cualquier señal de interés, para luego inundar a los usuarios con más y más contenido relacionado, casi siempre en versiones extremas. Cualquier adolescente que muestre curiosidad por temas de salud mental puede terminar sumergido en un torrente de videos donde otros exhiben su enfermedad y reciben validación social por hacerlo. Lo que comienza como entretenimiento puede terminar en una espiral de identificación con el malestar.

A esto se suman los mecanismos psicológicos propios de las plataformas: el sesgo de prestigio (imitar a quienes parecen más influyentes) y el sesgo de conformidad (ajustar el comportamiento para coincidir con el grupo). Como resultado, los contenidos más visibles y prestigiosos son a menudo los más extremos. De ahí que hace un par de años se registrara en Alemania un repentino aumento de adolescentes que acudían a clínicas afirmando padecer síndrome de Tourette, una enfermedad que les genera tics, palabras o sonidos involuntarios. Pero en realidad estaban remedando a un youtuber alemán que sí tenía el síndrome.

El grupo de psiquiatras alemanes que se dio cuenta de esto escribió en una publicación: “Informamos del primer brote de un nuevo tipo de enfermedad sociogénica colectiva que, a diferencia de todos los episodios reportados con anterioridad, solo se propaga a través de las redes sociales. En consecuencia, proponemos un término más específico: ‘enfermedad colectiva inducida por las redes sociales’”. Algo similar ocurrió con el contenido de una influencer británica, y la prescripción médica para los jóvenes “afectados” fue simple, pero reveladora: dejar las redes sociales.

Otros trastornos también comenzaron a extenderse bajo esta dinámica de contagio: el trastorno de identidad disociativo (TID) o la disforia de género, que en muchos casos surgían dentro de grupos de amigos que compartían sus experiencias en línea. “En la última década, el número de personas remitidas a las clínicas por disforia de género ha crecido con rapidez”, especialmente las mujeres de la generación Z, dice Haidt.

6. Las adolescentes están más expuestas a la depredación sexual y al hostigamiento:

Mensajes no solicitados de adultos, presiones para enviar fotos íntimas, culturas estudiantiles en las que el cuerpo femenino se convierte en moneda de cambio para el prestigio masculino. Como resume Haidt, las jóvenes “están obligadas a pasar más tiempo de su vida virtual en modo defensa”, lo que en parte explica el aumento de ansiedad a partir de la década de 2010.

El Evangelio: Cristo es la respuesta

And I see everyone getting all the things I want

(Y veo a todos consiguiendo las cosas que yo quiero)And I'm happy for them, but then again, I'm not

(Y me alegro por ellos, pero al mismo tiempo, no)(...) Their win is not my loss

(Su victoria no es mi derrota)I know it's true

(Lo sé, es verdad)But I can't help getting caught up in it all

(Pero no puedo evitar quedarme atrapada en todo esto)

La canción de Olivia Rodrigo evidencia difíciles realidades. Las redes sociales han atrapado a una generación en una red de comparación y ansiedad. Las jóvenes quieren ser otras personas, vivir una vida diferente a la suya, tener otra identidad. Desde que los smartphones y las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de la vida adolescente, la comparación dejó de ser un pensamiento ocasional y se transformó en un hábito compulsivo.

Pero no basta con culpar a los algoritmos. Como recuerda Sophie de Witt en su libro Síndrome de comparación compulsiva, la comparación no es un invento de Silicon Valley, sino un viejo hábito humano pecaminoso. “El SCC no es un problema superficial; es un problema del corazón. Sus raíces están (...) en el centro del motor de las motivaciones y emociones de nuestra vida. Entonces, lo que necesitamos solucionar está en nuestros corazones”.

Witt explica que la comparación surge porque, debido a la caída en el Edén, instintivamente tomamos el lugar de Dios como autoridad en nuestras vidas; nos convertimos en nuestro propio centro. Entonces, al intentar encontrar el éxito, la seguridad y la satisfacción que deberíamos encontrar en el Señor, empezamos a compararnos con otros para determinar si nos está yendo “mejor” o “peor” que a ellos. Y pensamientos como estos empiezan a inundar nuestra mente: “si yo fuera tan bonita como ella, sería importante y valiosa” o “si tuviera unas vacaciones como esas, podría disfrutar la vida realmente y estaría satisfecha”. De esta manera se evidencian los ídolos que tenemos.

Las soluciones superficiales —recordar que los filtros engañan, que las fotos no muestran la vida real, cerrar las redes o apagar el teléfono (aunque a veces es necesario)— tienen un alcance limitado. El ser humano busca aprobación desesperadamente, pero solo puede encontrarla en Su Creador y en Cristo como Salvador. Frente a una identidad frágil y variable, Cristo da una identidad firme a quienes creen en Él. Frente a relaciones volátiles y mediadas por la pantalla, el Evangelio abre la posibilidad de una comunión real, donde somos amados no por lo que somos o hacemos, sino por el Hijo de Dios. Frente a la ansiedad por el deseo de prestigio, el Padre ofrece una esperanza que no depende de los “likes”, sino de Su gracia. El libro lo resume en una frase sencilla y radical: “Deja que Dios sea Dios”.

Cristo nos da identidad, comunión y esperanza. No necesitamos competir por amor ni compararnos para ser valiosos; en Él somos ya aceptados, perdonados y bendecidos. La tarea de la Iglesia es, entonces, llevar este mensaje poderoso a los jóvenes —mujeres, en este caso— que están viviendo las secuelas de un mundo hiperconectado: que el Señor les llama a arrepentirse y que Él siempre es misericordioso.

Mientras las redes sociales siguen alimentando la ansiedad y el perfeccionismo, la cruz de Jesús sigue ofreciendo descanso a los cansados, en especial de su propio pecado (estar fijando su mirada en ellos mismos o en otros, pero no en el Señor). Solo allí se rompe la tiranía de la comparación y se abre un horizonte nuevo, donde la vida no se mide por filtros ni algoritmos, sino por la gracia de Aquel que le dijo al apóstol Pablo: “Mi gracia es suficiente para ti” (2 Co 12:9).

Nota del editor: Este artículo fue redactado por María Paula Hernández y las ideas le pertenecen (a menos que el artículo especifique explícitamente lo contrario). Para la elaboración del texto, ha utilizado herramientas de IA como apoyo. La autora ha revisado toda la participación de la IA en la construcción de su texto, y es la responsable final del contenido y la veracidad de este.

Referencias y bibliografía

“Por qué las redes sociales perjudican más a las chicas”, en La generación ansiosa, de Jonathan Haidt.

Why I'm Skeptical About the Link Between Social Media and Mental Health | Psychology Today

Síndrome de comparación compulsiva | Poiema Publicaciones

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |