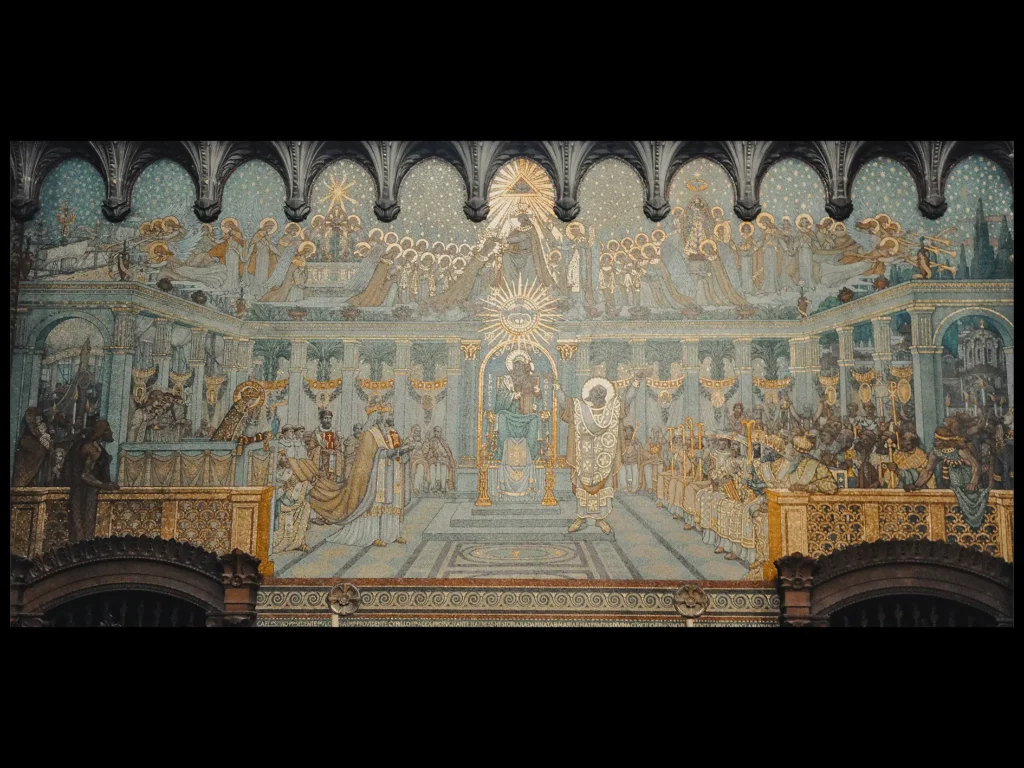

En todas sus etapas históricas, pero especialmente en la era antigua, el cristianismo ha experimentado diversos acontecimientos que se encuentran en diferentes escalas de importancia. Así, por sobre toda la variedad de sucesos, la celebración de diferentes concilios cuenta con un lugar especial. En la historia de la Iglesia se les ha presentado como “concilios ecuménicos”, aludiendo al carácter universal de cada uno y a su alcance religioso, pues reunían a obispos de todas partes del mundo cristiano de aquel tiempo. Además, sus resoluciones impactaron a toda la cristiandad: eran vinculantes para la fe de toda comunidad dentro del Imperio romano.

Los temas teológicos que se discutieron y definieron en cada concilio ecuménico fueron —y siguen siendo— cruciales. En torno a ellos había diversas explicaciones que, en muchos casos, fueron estimadas como peligrosas. Los asuntos doctrinales que allí se trataban eran realmente decisivos para la doctrina y la vida de la Iglesia por ser centrales dentro de la revelación, que se debía recibir, explicar y defender. Por eso, la atención que se les prestó no era arbitraria.

Regularmente se consideran siete concilios ecuménicos en total, y todos ellos tienen un lugar especial en la historia cristiana; ninguno es “mejor” o “peor” que el otro. Sin embargo, también se ha dicho que los primeros cuatro concilios, los cuales se llevaron a cabo entre los siglos IV y V, tienen una primacía innegable en cuanto a importancia y autoridad. Así, en este artículo, haremos algunos apuntes o notas reflexivas en torno a los cuatro concilios de la antigüedad, que sobresalen por su relevancia en la reflexión cristológica dentro de la época patrística. Adicionalmente, compartiremos una bibliografía en español que permita un estudio mucho más minucioso sobre este tema.

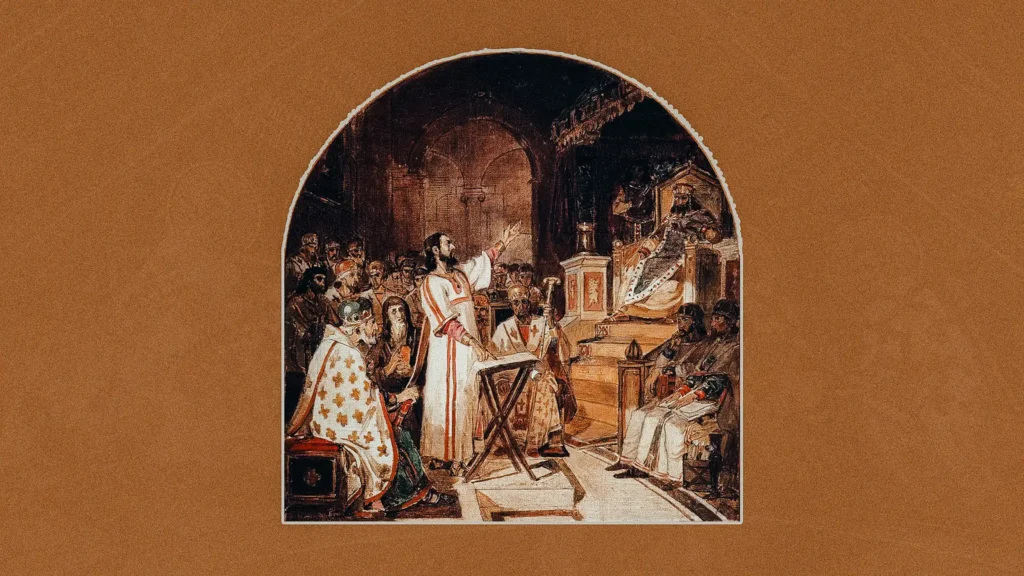

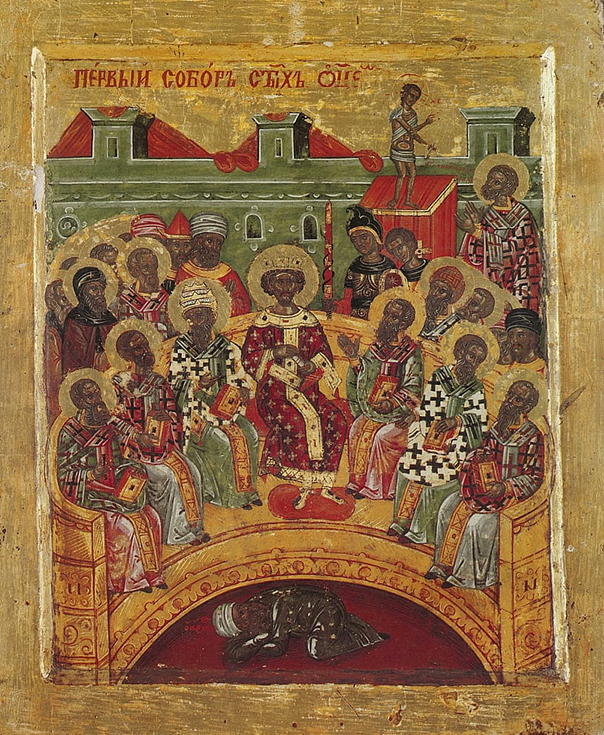

El Concilio de Nicea (325)

El primero de estos es el de Nicea, que fue convocado por el emperador Constantino bajo el consejo del obispo Osio de Córdoba. Fue celebrado desde el 20 de mayo hasta el 25 de julio del año 325 en el gran palacio imperial de la ciudad de Nicea.

A esta reunión asistieron cerca de 250 obispos, la mayoría del oriente cristiano. Silvestre, el obispo de Roma, no pudo ir, pero envió representantes. La razón por la que urgía realizar este sínodo eran las fuertes tensiones que estaba provocando una calurosa discusión trinitaria y cristológica: la identidad del Dios cristiano. Este debate no era nuevo, pues desde el siglo II las polémicas cristológicas y trinitarias estaban a la orden del día, pero fueron escalando en la medida en que la Iglesia respondía a ellas y ponía un fundamento a partir del cual reflexionar.

En relación a Nicea, no estamos ante una idea nueva, sino ante una manera distinta de abordar un tema crucial y clásico, esta vez con otros énfasis y considerando diferentes particularidades. La controversia giraba en torno a si el Hijo de Dios era divino como lo es el Padre o si, por el contrario, era una gran obra maestra de la creación divina que no era eterna ni poseía la misma naturaleza de Dios. Esta discusión también comprometía al Padre: si Él no siempre tuvo, como decían algunos, a un Hijo propio, entonces no siempre fue Padre, sino que llegó a serlo en algún momento cuando decidió crear a Su Hijo como la más grande y superior de las criaturas.

Ante estas ideas, la Iglesia creía firmemente que Dios siempre había sido Padre porque desde la eternidad había tenido a Su Hijo, quien, por lo tanto, también era Dios, increado, eterno e inmutable. Pero no todos estaban conformes con esta creencia, sobre todo un famoso maestro de Alejandría llamado Arrio, padre de la herejía que lleva su nombre (el arrianismo), y que fue el principal contradictor de la doctrina del obispo de Alejandría, Alejandro.

El emperador se dio cuenta de que la gran división no solo amenazaba la unidad de la Iglesia, sino también la del Imperio, por lo cual decidió tomar cartas en el asunto e intervenir. Debía haber una reunión ecuménica que contara con obispos de todo el mundo cristiano y que respondiera al error con la fidelidad debida a la doctrina de las Escrituras y la fe que la tradición venía confesando desde el principio.

El Concilio de Nicea no se limitó a condenar la doctrina del maestro Arrio; también presentó una confesión común sobre el tema, que fue definida durante sus sesiones. Se trata del Credo de Nicea, un resumen de la fe que la Iglesia confesaba, pero con importantes detalles que esclarecían la definición teológica de aquel sínodo. Esta declaración de fe tuvo como base un antiguo credo palestino del siglo III, que era usado en la práctica cristiana del bautismo y la catequesis. Fue aprobada por el concilio con las añadiduras correspondientes de acuerdo a su nuevo contexto.

¿Qué establece el Credo de Nicea? Básicamente fue estructurado en cuatro partes. La primera confiesa a Dios como Padre y Creador. La segunda, que es la más extensa y detallada, reconoce a Jesucristo como Señor e Hijo de Dios encarnado, único Hijo del Padre y de Su misma sustancia, quien fue el mediador tanto de la creación como de la salvación. Se habla de Cristo como “Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero”. Con estas palabras no quedaba duda sobre la divinidad del Hijo, Su eternidad y poder.

La tercera parte menciona la fe en el Espíritu Santo. No es que ese tema fuera irrelevante, pero no era el centro de la discusión —al menos en ese momento—, porque poco más de medio siglo después se debatieron asuntos con relación a esta Persona de la Trinidad. La cuarta parte presenta una condena directa al arrianismo. La Iglesia declaró como malditos a quienes afirmaban que hubo un tiempo en que el Hijo no existió, que fue creado de la nada o que era de una naturaleza distinta a la del Padre.

El Primer Concilio de Constantinopla (381)

Nuevas ideas sobre el Hijo y el Espíritu hicieron necesaria la convocación de un nuevo concilio para mayo del año 381 por parte del Emperador Teodosio I, siendo precedido por tres obispos: Melecio, Gregorio y Nectario. Se contó con una asistencia de 150 clérigos. Sin embargo, Dámaso, el obispo de Roma, no logró presentarse ni tampoco envió representantes. Hasta lo que sabemos, en Occidente, más exactamente en Aquilea, se estaba realizando un concilio paralelo que había sido ordenado por el emperador Graciano y presidido por Valeriano, el obispo de aquella ciudad italiana, y gran defensor de la fe nicena.

El Concilio de Constantinopla jugó un papel fundamental en la historia de los dogmas cristianos. Por un lado, recibió y confirmó la doctrina de Nicea, y por otro, complementó el credo de dicho sínodo a partir de las nuevas definiciones teológicas, sobre todo en relación al Hijo y el Espíritu Santo. Los arrianos seguían presentes todavía a finales del siglo IV. De hecho, a partir del año 350, hubo un gran abanico de posturas arrianas. La Iglesia de Constantinopla, al verse bajo amenaza, siguió el ejemplo de Nicea. Sin embargo, no ideó una nueva refutación u otra condena: confesó la misma doctrina nicena sobre el Hijo pero bajo otro contexto. Maestros como Apolinar, Aecio, Eunomio, etc., fueron rivales contra la Iglesia en su comprensión trinitaria y en su visión sobre el misterio de la encarnación.

La nueva herejía comprometía al Hijo y al Espíritu. Con respecto al Hijo, varias posturas negaban su igualdad con el Padre; otras rechazaban la realidad de la encarnación o la autenticidad de la humanidad de Cristo. El maestro Apolinar de Laodicea creía en la doctrina trinitaria y en la encarnación, pero a la vez afirmaba que el Verbo o Hijo de Dios, al encarnarse, asumió una humanidad carente de alma humana. Para él, la idea sobre la unidad entre dos realidades perfectas plenas era inconcebible. Si Cristo era plenamente divino, no podía ser plenamente humano. Por lo tanto, era la divinidad del Verbo la que tomaba el lugar del alma en la naturaleza humana de Cristo. El resultado era una naturaleza humana incompleta, a la mitad.

Con respecto al Espíritu Santo también se generaron controversias. Sobre la divinidad y personalidad del Hijo, los maestros semiarrianos seguían una reflexión similar a la que generó el Concilio de Nicea. Algunos negaban Su identidad personal y otros Su dignidad como Persona divina, concediéndole solo un lugar como criatura excepcional, superior a los hombres y los ángeles, pero inferior tanto al Padre como al Hijo. El trabajo de teólogos como Atanasio y Basilio dio un nuevo giro a las discusiones al situar al Espíritu en el ámbito directo de “Dios como persona divina” y “Señor relacionado con la acción creadora y salvadora”.

En respuesta, el Concilio redactó un credo que siguió la línea trazada por Nicea. Aunque en este último la confesión sobre el Hijo de Dios fue la que tuvo su lugar especial, la parte más significativa del de Constantinopla fue la del Espíritu Santo. En la última parte, donde Nicea solo decía “Y creemos en el Espíritu Santo”, afirma que cree en Él no como criatura dentro del tiempo. Se añadió una confesión única y decisiva: “Señor y dador de vida, que procede del Padre [y] que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria”.

Estas palabras tenían la única intención de resaltar la identidad divina del Espíritu. Él es Señor, así como lo es el Padre y el Hijo, es decir, es enteramente divino, y en consecuencia, comparte Su identidad divina personal con relación a las funciones del dominio, la creación y la salvación. Es, por tanto, digno de la misma adoración que merecen las otras personas divinas porque es Dios al igual que ellas. Además, tiene un lugar central en la historia de la salvación porque, dice el Credo, “habló por medio de los profetas”. El Espíritu Santo es la inspiración profética de los antiguos voceros que hablaron en nombre de Dios y anunciaron al Hijo de Dios como Mesías venidero.

El Concilio de Éfeso (431)

La reflexión teológica de los concilios de Nicea y Constantinopla constituyó una firme definición y confirmación del misterio trinitario. En Nicea se reafirmó la divina paternidad eterna de Dios, así como la divina filiación eterna del Hijo dentro del marco de la consustancialidad o igualdad de naturaleza. En Constantinopla, el Espíritu fue puesto en Su debido lugar, como Dios y Señor. Pero luego llegó el tiempo de ahondar en las particularidades del misterio de Cristo prestando atención a Su encarnación.

El escenario teológico del siglo V estaba enriquecido por una variedad de familias cristológicas que en muchos aspectos no podían ser tan fácilmente reconciliables. Escuelas en Alejandría, Roma y Antioquía, cada una con su propia tradición, forjaron un panorama amplio en la reflexión sobre la encarnación. Aquí el personaje central es Nestorio, monje y ministro de Constantinopla.

Para el año 428, Nestorio asumió un importante puesto eclesiástico en la sede de Constantinopla, y su predicación causó varios escándalos. No es que él haya llegado con nuevas doctrinas, sino que su intervención en una discusión ya presente en la ciudad no ayudó demasiado a calmar las aguas. Cuando llegó a Constantinopla, se encontró con un caluroso debate con relación a la validez del título “Madre de Dios” dado a María desde hacía ya unos siglos. El nuevo presbítero no dio comienzo a esta controversia, pero como ésta se estaba dando en la tierra donde él ministraba, se vio obligado a intervenir. Unos defendían la expresión “Madre de Dios” y otros afirmaban su contraparte “Madre del Hombre”.

La posición de Nestorio fue intermedia, abogando por una expresión que él consideraba más coherente: “Madre de Cristo”. Claramente, él afirmaba tanto la divinidad como la humanidad de Cristo. De hecho, su rechazo a la expresión “Madre de Dios” respondía a sus temores sobre ciertas ideas heréticas que algunos mantenían bajo este título. Así las cosas, Nestorio comenzó a justificar su posición causando serios escándalos. No era poca cosa el criticar una expresión que fue hondamente asimilada en la teología, la liturgia y la piedad del pueblo. Por eso, pronto —de manera inevitable— se ganó enemigos. Para él, María no era “Madre de Dios”, sino de Cristo. ¿Qué quería decir? No lo sabemos con precisión.

Por un lado, reconoció la divinidad-humanidad de Cristo, pero por otro, al distinguir las dos naturalezas, a algunos les parecía que se refería a dos personas, aunque él mismo rechazó esta acusación. La precisión sobre su cristología todavía hoy sigue siendo objeto de debates y estudios. De que tenía errores, los tenía; que no logró explicarse con mayor claridad, es cierto; pero también es verdad que muchas de las acusaciones que le hicieron fueron infundadas.

El obispo de Alejandría, Cirilo, fue el primero en oponerse públicamente a las idea de Nestorio. Pero el problema no era tan solo teológico, sino que también hubo importantes factores político-religiosos. Desde el año 428, hubo una fuerte tensión entre las iglesias de Alejandría y Constantinopla. Para el 431, se tomaron importantes decisiones. En agosto, la sede de Roma intervino en una condena contra Nestorio y, a nivel político, el Emperador Teodosio II determinó un nuevo concilio que abrió la primera de siete largas sesiones el 22 de junio. Aunque no vamos a detenernos en el desarrollo de estas, la postura representada por Cirilo, que contaba con una gran aceptación en la cristiandad tanto oriental como occidental, fue reafirmada. Así se celebró, con altos y bajos en largas reuniones, el Concilio de Éfeso.

Tal como los otros, éste produjo una definición dogmática. No se trató de un credo al estilo niceno-constantinopolitano o como el de Calcedonia; más bien se presentó la segunda carta de Cirilo a Nestorio. Este texto fue leído y aceptado, no como un credo o una confesión de fe, sino como un testimonio que representaba las convicciones del Concilio sobre el tema que se discutía. Así, la carta expuso que las diferentes naturalezas de Cristo convergían en una sola persona; que las diferencias entre cada naturaleza no impedían su unión y concurrencia en la única persona de Cristo; y que, finalmente, de María no nació primero “un hombre vulgar, y luego sobre él descendió el Verbo”, sino que desde el seno de María el Verbo se sometió al nacimiento carnal, por lo cual no era inconveniente llamar “Madre de Dios” a María.

Además de este texto, Cirilo presentó una serie de doce anatemas contra Nestorio. Todos tenían un fuerte sentido cristológico que buscaba defender la integridad no solo de las dos naturalezas de Cristo, sino también, y sobre todo, Su unidad personal. Así, quienes confesaban que Aquel que nació de María no era el Emanuel; que Cristo no era, al mismo tiempo, hombre y Dios; quienes lo dividían en dos personas, o decían que Él era un simple portador de Dios, fueron malditos por la Iglesia.

El Concilio de Calcedonia (451)

Este sínodo figura, junto con Nicea, como uno de los más importantes en materia cristológica. Su confesión tiene un lugar central sin superación. Ya el Credo del Concilio de Constantinopla I (381) había pasado a ser el Credo niceno-constantinopolitano, con un énfasis especialmente trinitario. Pero el Credo de Calcedonia supuso la cumbre más alta de la reflexión patrística sobre la identidad de Jesucristo.

Este nuevo concilio vino a resolver diferentes problemas que tanto Nicea como Constantinopla no respondieron directamente en su tiempo. ¿Cómo es la relación entre la naturaleza humana y divina de Jesús? ¿Cómo se debe pensar sobre la dinámica interna de Cristo como Dios encarnado? Aunque los sínodos anteriores definieron asuntos base en esta materia, no se pronunciaron sobre las particularidades que en el siglo V estaban siendo debatidas.

El Concilio de Calcedonia fue convocado por el Emperador Marciano para ser celebrado en Nicea en el 451, pero el lugar fue cambiado a Calcedonia. Allí, el papel de las iglesias oriental y occidental fueron centrales. El obispo oriental Anatolio y el obispo de Roma León I fueron las grandes personalidades; aunque este último no asistió, sí colaboró de una forma decisiva con su reflexión cristológica. Esta reunión contó con la mayor asistencia posible: casi 600 obispos participantes.

El centro de atención del nuevo concilio fue nuevamente la cristología. La doctrina de Nestorio, en menor grado, y la de Eutiques, principalmente, fueron los dos extremos a los que respondió Calcedonia con una confesión increíble. Por un lado, Nestorio parecía hacer de Cristo dos personas diferentes: una divina, con su naturaleza divina, y otra humana, con su naturaleza humana. Así, María era solo Madre de Cristo, no de Dios, porque suponían que ella dio a luz a una persona humana, el Hombre Jesús.

Por otro lado, para Eutiques se debía reconocer en Cristo la presencia de dos naturalezas (la humana y la divina), y sin embargo, reconocía también que luego de la encarnación o “unión”, como la llamaba, se debía hablar de una sola naturaleza en Cristo. ¿Cómo se explicaba esto? Para Eutiques, las dos naturalezas, o bien se mezclan y funden, o bien la divina absorbe a la humana, resultando así una sola naturaleza que no es más que la mezcla y confusión de dos. Por eso su doctrina ha sido llamada también “monofisismo”, es decir, la confesión de una sola naturaleza.

El Concilio de Calcedonia finalmente publicó un credo, una resolución dogmática excepcional en contra de la idea de Eutiques. El Credo de Calcedonia no es fácil de estructurar, pero podemos distinguir algunas partes centrales.

- En primer lugar, afirma la unicidad de Cristo al decir: “enseñamos (...) a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo” y “uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, Unigénito”. No hay más que un solo y único Cristo.

- En segundo lugar, reconoce las dos naturalezas, al decir “perfecto en deidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre”.

- En tercer lugar, especifica la integridad de la humanidad de Jesús al decir: “con alma racional y cuerpo (...) en todo como nosotros, pero sin pecado”.

- En cuarto lugar, se refiere a la maternidad divina de María: “nacido de la Virgen María, Madre de Dios en cuanto a su naturaleza humana”.

- En quinto lugar, define la compleja relación de las dos naturalezas en la única persona de Cristo: “lo reconocemos en Sus dos naturalezas no mezcladas ni confundidas; sin cambio, sin división y sin separación”. El funcionamiento de ambas naturalezas es armonioso y de un modo tal que cada una se mantiene íntegra junto con la otra.

- En sexto lugar, se reconoce que ambas naturalezas, aunque unidas en una sola persona, siguen poseyendo sus propiedades distintivas: “la unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias (...) las propiedades de cada una se preservan y concurren en una única persona”.

- En séptimo lugar, se confiesa la unipersonalidad de Cristo: “una única persona (...) una única subsistencia y existencia”. No hay dos personas en Cristo, sino dos naturalezas completas. Así, reforzando esta idea, se dice que ambas naturalezas “no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino están en uno y el mismo Hijo”.

- Este credo le da al concilio la relevancia que merece en la formulación de la doctrina cristológica. Aquí no solo se presupone la divinidad del Hijo de Dios encarnado, en sintonía con la tradición desarrollada anteriormente; también se va más allá, más profundo, hasta lograr identificar la naturaleza de esta encarnación y su funcionamiento en la persona de Cristo.

Cuatro concilios; un solo centro

La historia de estos concilios es fascinante porque en ellos convergen diferentes motivos. Son historias de altos y bajos, de diversas tonalidades, pero con un solo centro. Aunque más de uno podría sugerir que las cosas se habrían podido realizar de mejor forma, su centro, con todo, se mantuvo intacto: la claridad sobre la fe en el Dios cristiano. Gracias a estos concilios, el cristiano actual tiene a su mano toda una rica reflexión sobre el fundamento de la fe cristiana, por lo que cada uno de sus aportes es invaluable. Son un patrimonio para toda la cristiandad que a una voz confiesa al mismo Señor y Dios.

Los concilios son ecuménicos no solo porque recibieron en el pasado la asistencia de obispos de diferentes sectores del mundo cristiano; también porque cada creyente que hoy confiese a Dios como Uno y Trino, al Hijo de Dios como Dios hecho y manifestado carne, y al Espíritu como Dios y Señor dador de vida, los puede reclamar como suyos, como parte de su herencia doctrinal desde la Iglesia del pasado. ¿Cuál es el llamado de estos concilios de la antigüedad para el cristianismo de hoy? Conocerlos y confesarlos. Estimarlos, no como el fin de toda reflexión, sino como un peldaño gracias al cual se puede ir cada vez más alto en la comprensión del misterio inacabado de Dios, de Cristo y el Espíritu.

Bibliografía para profundizar:

- Breve Historia de los Concilios (1960) de Hubert Hedin. Barcelona: Herder.

- Manual de Historia de la Iglesia tomos II y III (1970, 1980). Barcelona: Herder

- Historia de los concilios ecuménicos (1993) editado por Giuseppe Alberigo. Salamanca: Sígueme.

- Los concilios de la Iglesia. Breve Historia (2002) Norman P. Tanner. Madrid: BAC.

- Compendio de Historia de la Iglesia Antigua (2009) de Domingo Ramos-Lissón. Pamplona: Eunsa.

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |