Escucha este artículo en formato podcast:

Antes de su aparición en el cristianismo antiguo, la idea de vivir separado por motivaciones religiosas, espirituales o de virtud, llevando un estilo de vida distinto al común, ya se había convertido en una práctica recurrente. La vida ascética, experimentada en soledad y en alejamiento de las ciudades y pueblos, era una práctica ampliamente difundida en diferentes culturas orientales.

De la antigüedad conocemos el caso de los esenios y los terapeutas, que fue descrito por Filón y Josefo. En Egipto se encontraban los célebres katochoi, quienes desarrollaron un estilo de vida muy similar al monacato cristiano. En tradiciones griegas, e incluso budistas, tampoco faltaron expresiones de espiritualidad ascética. Por eso es que, para referirnos al monacato, debemos precisar de cuál hablamos.

En este artículo, queremos centrarnos en la vida ascética desarrollada por cristianos en el contexto de los siglos III y IV. Esta disciplina se distingue del resto de experiencias religiosas semejantes por una motivación única: el seguimiento cristiano y la narrativa bíblica. Habiendo hecho esta precisión, pasaremos a la debatida cuestión de sus orígenes y causas, los principales ejemplos de quienes la encarnaron, las diversas tradiciones que le dieron forma —desde los anacoretas hasta la organización pacomiana—, las reformas introducidas por Basilio en Oriente y, finalmente, la consolidación de una expresión propia en Occidente con Benito de Nursia y su Regla.

Orígenes y motivaciones del Monacato

Si bien desde el siglo XIX, se han propuesto diversas teorías sobre el origen del monacato cristiano, pocas lo han relacionado con los eventos bíblicos. Según la perspectiva de los monjes de los primeros siglos, ellos dejaron sus casas, familias y ciudades movidos por la exigencia del Evangelio, siguiendo los ejemplos de Juan el Bautista y Elías. También se guiaron por una obediencia literal a algunos llamados de Jesús en los Evangelios, como vender todo, dárselo a los pobres y vivir en absoluta sencillez material.

Jerónimo, padre de la Iglesia y monje del siglo IV, podía exhortar a sus compañeros diciendo: “¡Oh monjes!, Juan [el Bautista] es el príncipe de su institución”. Este y otros testimonios semejantes evidencian una convicción en los orígenes del monacato: su ideal estaba inspirado en ejemplos tomados de las Escrituras y su motivación era seguir el llamado radical de Jesús hasta sus últimas consecuencias.

En cuanto al lugar y las fechas de origen de la vida monástica cristiana, contamos con información segura y ampliamente aceptada. Sus comienzos se sitúan en el Oriente cristiano, durante el siglo III.

Lo que motivó a algunos cristianos a abandonar los entornos sociales de la ciudad para trasladarse a las localidades desérticas no es del todo claro. Se han planteado diversas teorías que, en gran medida, pueden complementarse entre sí. Desde la época antigua se mencionan tres posibles causas principales, cada una con sus aciertos, que permiten comprender las motivaciones del monacato cristiano:

- Refugio durante la persecución: esta explicación apareció en el siglo IV. Sostenía que muchos cristianos, al huir de la persecución romana, buscaron refugio en los desiertos o en lugares apartados de las ciudades. Allí adaptaron su vida bajo una organización distinta de la citadina. A primera vista, esta teoría parece plausible, ya que es cierto que algunos cristianos protegieron sus vidas escapando de sus ciudades. Sin embargo, no eran solo ellos quienes huían; también lo hacían deudores, delincuentes y prófugos.

- Protesta ante la laxitud: muchos diagnosticaron un relajamiento dentro del cristianismo del siglo IV y no faltaron quienes manifestaron su inconformidad. Una vida de obediencia estricta, de disciplina y sumisión al Evangelio se convirtió en un símbolo de protesta frente a la nueva condición de la Iglesia. ¿Qué hicieron? Reflejar su compromiso radical e innegociable con la fe cristiana mediante un estilo de vida evidentemente diferente al de los creyentes.

- El nuevo mártir ideal: otro factor se desarrolló en tiempos de la paz constantiniana, en el siglo IV, cuando la persecución y el martirio cruento cesaron. ¿Quiénes serían los nuevos mártires que encarnarían el testimonio supremo de amor y entrega total a Dios? Como señala el historiador y religioso Jesús Álvarez, desde el siglo II ya se creía que el martirio podía ser cotidiano y ascético. Por eso, el nuevo ideal cristiano se encarnó en la figura del monje, un mártir que constantemente moría al mundo y a la carne.

Como afirmó el historiador y profesor Hubert Jedin, los monjes buscaron que su vida fuera un “con-morir con Cristo”. Así, la figura del monje llegó a ser ejemplo, un nuevo ideal: el héroe del cristianismo. Este ideal quedó reflejado en una obra de Atanasio de Alejandría, quien relató que Antonio el Grande o Abad —considerado el padre del monacato cristiano— “fue mártir cotidiano en su conciencia”.

Otra motivación importante a nivel histórico es el “llamado de Jesús”. El ejemplo de Antonio, padre del monacato, es clásico en este aspecto, aunque no es el único. Su biografía cuenta que, siendo joven, recibió el llamado de Jesús al escuchar un sermón. Las palabras “vende lo que tienes y dalo a los pobres” le significaron la renuncia a sus propiedades. Así pues, Antonio dejó su casa, familia y recursos. Aunque al comienzo fue a vivir a un cementerio, acabó retirándose al desierto para tener un encuentro profundo con Dios y enfrentarse cara a cara con la lucha espiritual y el acecho del diablo. Ejemplos como este, en los que un llamado de Jesús justifica la actitud del monje, abundan en la tradición cristiana.

Todas estas teorías, aunque diversas, intentan explicar por qué algunos cristianos decidieron retirarse del mundo para seguir la vida espiritual en la soledad del desierto. Cada una aporta elementos válidos a esta historia, pero quizás el factor más decisivo fue que muchos creyentes se sintieron interpelados por las palabras de Jesús y las interpretaron como una orden literal de dejarlo todo. Ellos las llevaron hasta su conclusión más natural, entendida en aquel entonces como: abandonar lo material, formarse en la disciplina y enfrentarse a la lucha directa con el diablo, no en la ciudad, sino en su propio hábitat. Tal fue el caso de Antonio.

Desarrollo y tradiciones del monacato

El desarrollo del monacato no fue uniforme, más bien se inició como un estilo de vida abierto a nuevas expresiones y formas de organización. Todo comenzó a finales del siglo III, cuando, por diversos motivos, muchos cristianos provenientes de Egipto y Siria determinaron abandonar su normalidad para retirarse a la soledad del desierto, separados así de lo urbano, de la familia y de la comunidad cristiana organizada. Esto dio origen a la experiencia ermitaña o anacorética.

Los anacoretas

Se caracterizan por llevar una vida solitaria, centrada en la oración, la penitencia, la lectura bíblica y la contemplación espiritual. Lo que en su momento los distinguió frente a otras formas de ascetismo fue la decisión de añadir a su espiritualidad la separación personal. Sin embargo, no era un estilo de vida con reglas y estructura establecidas.

Principalmente, un grupo de ermitaños se unía para formar una colonia más o menos organizada en torno a un padre espiritual. Sin embargo, no tenían una vida en común, con trabajo y servicio, por ejemplo. Algunos buscaban una existencia más solitaria, aunque residiendo cerca de otros monjes; factores como la salud, la seguridad y la alimentación hacían imposible el estar del todo aislados de forma permanente.

Sus personajes destacados son Pablo de Tebas y Antonio, quien además es su representante oficial. En el siglo III, ambos empezaron a vivir en el desierto. No obstante, el mismo Antonio mencionó que otros cristianos antes que él ya habían adoptado tal estilo de vida, aunque no dio nombres.

Los cenobitas

La nueva estructura que tomó la tradición monástica surgió, sobre todo, de Pacomio, considerado el padre del cenobitismo o monacato pacomiano. Aunque se pueden identificar otras experiencias cenobíticas anteriores, Colombás, especialista en historia del monacato primitivo, señala que su figura en el movimiento fue de una importancia incalculable.

Hacia el año 316, Pacomio pasó un tiempo en el monacato anacorético bajo el liderazgo de un egipcio llamado Palemón, pero decidió no continuar con ese estilo de vida. Su idea era distinta. Estando en Tabennisi, cerca del río Nilo, se construyó una celda para habitarla. Luego se le unió su hermano Juan, y juntos desarrollaron una vida monástica más organizada. Poco a poco, otros comenzaron a adherirse a la pequeña comunidad de Pacomio. La regla era que cada uno se pusiera al servicio de los demás y que todo lo que poseyeran fuera compartido.

Con la distribución del tiempo entre las horas de lectura, el trabajo y la oración, la comunidad de Pacomio tomó forma hasta convertirse en un monasterio: un grupo de monjes en el que tanto el tiempo como los recursos se ponían en común. Aunque este estilo de vida no estuvo exento de dificultades, terminó siendo el modelo más influyente de la historia monástica. El sacerdote y teólogo español Domingo Ramos-Lissón señala que Pacomio llegó a fundar seis monasterios de hombres y dos de mujeres.

La estructura de la organización pacomiana era innovadora. Se trataba de una especie de ciudadela en donde las viviendas de los monjes —que contenían en su interior celdas individuales— se encontraban dentro de un largo muro o empalizada. Cada monje tenía su responsabilidad: nadie resultaba ocioso o libre de deberes, sino que todos colaboraban para el bien común.

El monasterio de Pacomio en Tabennisi contaba no solo con viviendas y celdas, sino también con una iglesia, un patio, una cocina, hospedaje para viajeros, entre otros espacios, todo bajo la guía de un superior. Todo allí estaba estructurado para lo básico y necesario de la vida. Además, había una jerarquía administrativa. Pacomio plasmó esa experiencia monacal organizada en su Regla.

Reformas a las primeras tradiciones

Si bien las tradiciones anacorética y pacomiana constituyen las dos formas más antiguas e importantes del desarrollo del monacato, una acabó imponiéndose sobre la otra. La segunda superó la vida libre y personal del monje anacoreta, también conocido como ermitaño no organizado. El aporte de Pacomio fue mostrar la importancia de la vida organizada y comunitaria para la experiencia monacal. La tradición cristiana posterior siguió este molde de organización y estructura, aunque con sus propias características.

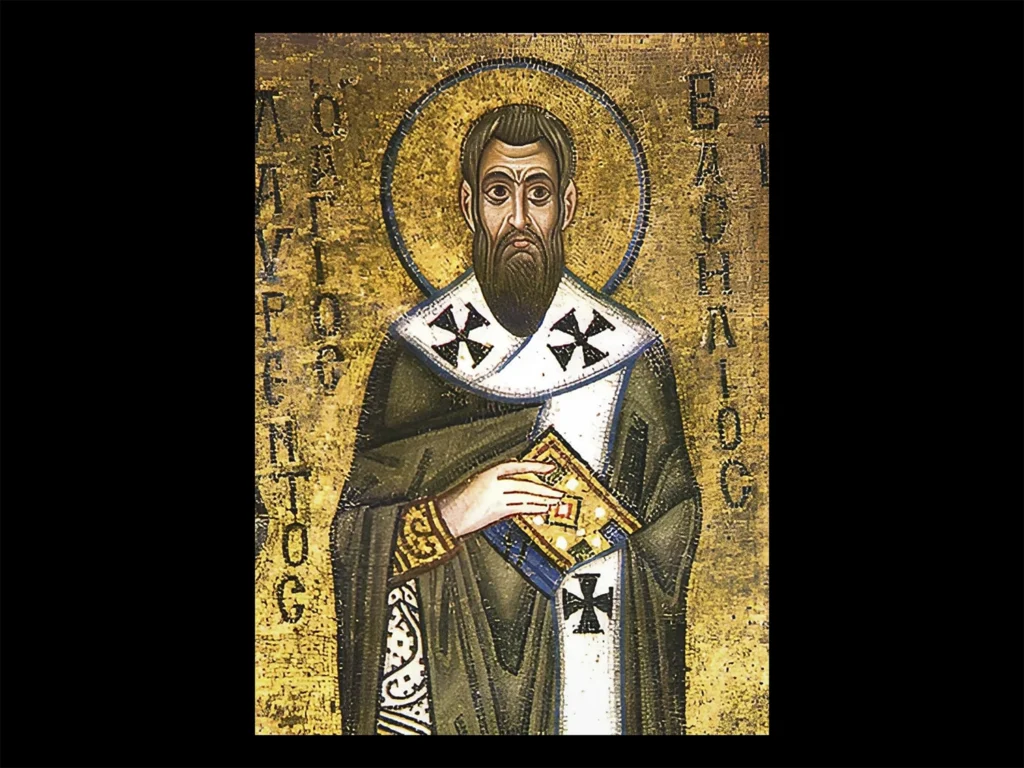

Paralelamente a Pacomio y sus cenobios —centros reformados de vida en común—, la reforma de la vida monástica en Oriente, específicamente en Palestina y Siria, estuvo a cargo de Basilio el Grande, uno de los padres capadocios. A mediados del siglo IV, él emprendió varios viajes por Oriente con el fin de conocer diversas comunidades de monjes y aprender de ellas, pero también identificó puntos débiles en los que, según él, era necesario aplicar cambios. Con todos estos conocimientos, impulsó la reforma del monacato.

Como lo había sido para Pacomio, su ideal para esta práctica también era la vida comunitaria. De hecho, Basilio siguió en varios puntos lo establecido por la Regla pacomiana, aunque fue más allá de ella. Lo primero que modificó fue la cantidad de monjes en cada cenobio o monasterio: consideraba perjudicial que hubiera cientos de monjes en un mismo lugar.

Otro cambio fue la separación. Para Basilio, en cada casa debían convivir varios monjes de modo que compartieran no solo el lugar donde vivían, dormían y comían, sino también el espacio donde se desarrollaba la vida espiritual e intelectual. Además, el trabajo y la oración debían ser actividades centrales para la vida del monje. Sin embargo, la oración tenía que permear todo lo demás: desde el primer pensamiento al despertar hasta el fin de la jornada al ir a descansar, siendo esta el medio que santificaba el resto de labores diarias.

Monacato occidental

Hasta ahora hemos recorrido el desarrollo del monacato cristiano en el ámbito oriental, especialmente en Egipto y, posteriormente, en Palestina y Siria. Pero ¿qué decir de su expresión en Occidente? Lo que podemos afirmar con seguridad es que el comienzo del monacato occidental data del siglo IV, como una forma de vida cenobítica.

Las primeras noticias de vida monástica latina nos llegan de Jerónimo, quien a finales del siglo IV impulsó una profunda actividad espiritual de la que resultaron comunidades masculinas y femeninas. Sin embargo, su desarrollo fue lento y bastante primitivo. Se necesitaba una reforma del monacato occidental que diera una expresión definitiva y característica al monacato latino, y quien logró impulsar la más influyente y duradera fue Benito de Nursia, en el siglo V.

Benito se sintió muy tempranamente llamado a la vida espiritual: dejando atrás su estatus, sus progresos académicos y un futuro bien asegurado, se encaminó hacia el desierto. Su fama creció y comenzó a verse rodeado de seguidores; su profunda piedad y espíritu reformista no pasaban desapercibidos para quienes buscaban el camino de la vida espiritual. Tras organizar una docena de comunidades de monjes, fundó un monasterio en Montecassino, en donde antes había existido un templo pagano, en el año 529. Allí fue donde se consolidó su proyecto.

La mayor expresión de este nuevo estilo monacal fue la Regula monachorum o Regla de San Benito, ampliamente reconocida como una pieza clave en la literatura cristiana de espiritualidad, pues configuró la vida monástica de todo Occidente. Benito enfatizaba la humildad, el deber, el intelecto, el trabajo, la oración, el canto y la disciplina espiritual, todo esto integrado en una visión armoniosa de la dignidad y los derechos de cada monje. Así, la meta de la santidad no era un sueño imposible, dificultoso o agobiante para la vida. Sin duda, lo que fue Basilio para Oriente lo fue Benito para el monacato latino.

Huella en Oriente y Occidente

Para los primeros monjes, el monacato fue, antes que nada, una respuesta personal al encuentro con Jesús; siempre señalaron que la razón de su nueva forma de vida se encontraba en el llamado del Evangelio. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno que quiso ser una expresión de espiritualidad y un esfuerzo por ofrecer la vida al servicio divino a través de la disciplina, la piedad y el ejercicio de las virtudes evangélicas.

La principal crítica que ha recibido es que, en su forma más extrema, puede ser percibido como un abandono del mundo y de las responsabilidades sociales que todo cristiano tiene. El llamado de Jesús no es a retirarse de la sociedad, sino a ser “la sal de la tierra” y “la luz del mundo” (Mt 5:13-16), participando activamente en la evangelización y en el servicio a los demás. Esta postura se contrapone al ideal monástico de buscar la santidad a través del aislamiento y la renuncia total a las interacciones sociales y familiares, lo cual, según sus detractores, puede ir en detrimento de la misión de la Iglesia.

Así, el monacato no es la respuesta definitiva del ser humano al llamado de Dios como única expresión de consagración, sino una forma particular de seguirlo. Con todo, no puede desconocerse el hecho de que constituye un elemento importante en el desarrollo de la Iglesia a lo largo de los siglos, específicamente de la tradición católica. Fue en los monasterios donde se copiaron y preservaron manuscritos, se transmitieron tradiciones litúrgicas y se formaron generaciones de líderes eclesiásticos. Allí se fraguaron modelos de disciplina comunitaria, estructuras de autoridad y prácticas educativas que influirían en la organización posterior de la Iglesia e incluso en la sociedad. En este sentido, el monacato constituyó una fuerza histórica que ha dejado huellas profundas en la historia de Oriente y Occidente.

Referencias y bibliografía

Historia de la Iglesia Antigua I. Edad Antigua (2001) de Jesús Álvarez Gómez. Madrid: BAC, pp. 138–139.

Manual de Historia de la Iglesia, Tomo II (1980) de Hubert Jedin. Barcelona: Herder, p. 416.

El Monacato Primitivo (2007) de García M. Colombás. Madrid: BAC, p. 97.

Compendio de Historia de la Iglesia Antigua (2009) de Domingo Ramos-Lisson. Pamplona: Eunsa, p. 182.

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |