A lo largo de la historia del cristianismo protestante, ciertas corrientes y denominaciones han emergido con tal fuerza y énfasis distintivos, que han llegado a modelar el panorama teológico para siempre. Una de estas corrientes, de notable influencia y legado duradero, es el Movimiento de Santidad. Sus orígenes se remontan al pentecostalismo, un movimiento que necesariamente se debe tener en cuenta para entender el cristianismo a lo largo y ancho del mundo.

El Movimiento de Santidad nació alrededor del siglo XVIII y su impacto ha llegado hasta nuestros días. Se ha caracterizado por una marcada insistencia en la doctrina de la santificación y por una apasionada búsqueda de una vida radicalmente transformada. Pero, ¿de dónde surge este énfasis tan particular en la santidad? ¿Qué lecciones valiosas podemos extraer de su fervor y cuáles son los puntos problemáticos que requieren un análisis cuidadoso?

Orígenes en el metodismo

Comprender el Movimiento de Santidad implica desglosar su evolución en tres momentos clave. El punto de partida es el metodismo de John Wesley, que no solo lo fundamentó, sino que también estableció sus principios esenciales. Después, examinaremos el inicio del Movimiento de Santidad como tal, bajo el liderazgo de Phoebe Palmer, quien redefinió ciertas doctrinas. Finalmente, veremos cómo este movimiento se ramificó en diversas corrientes, siendo una de ellas la precursora directa del pentecostalismo.

Comencemos, entonces, rastreando los orígenes del movimiento hasta una figura fundamental en la historia del cristianismo: John Wesley (1703-1791), el célebre fundador del metodismo. Este sacerdote buscaba revitalizar la Iglesia anglicana, pues percibía en ella un escaso alcance a los pobres, una clara decadencia espiritual y moral, y una predicación formal poco efectiva. Por ello, junto a George Whitefield, destacó el potencial de la predicación al aire libre y el poder transformador de la gracia divina en la vida personal de los creyentes. Su genio organizativo permitió que sus seguidores se congregaran en pequeños grupos y adoptaran un método distintivo para la enseñanza y el aprendizaje doctrinal.

El éxito de estos grupos fue tan notable que crecieron exponencialmente. Esto llevó a Wesley a nombrar y enviar predicadores a numerosos lugares para proseguir con su labor. Aunque su propósito nunca fue fundar una nueva denominación, su ministerio eventualmente dio origen a un movimiento conocido como “metodismo”.

Precisamente debido al declive de la Iglesia de Inglaterra, estos grupos hicieron un fuerte énfasis en la vida santa; la doctrina de la santificación ocupaba un lugar central en la teología wesleyana. Su visión no se limitaba a la salvación inicial, sino que abarcaba una transformación integral del creyente. En uno de sus sermones, Wesley enseñó:

Desde el momento de nuestro “nuevo nacimiento” tiene lugar la obra gradual de santificación. Somos capacitados por el Espíritu a hacer morir las obras de la carne, de nuestra mala naturaleza. Y en cuanto estamos más y más muertos al pecado, estamos más y más vivos para Dios. Avanzamos de gracia en gracia, en tanto somos cuidadosos para abstenernos de toda especie de mal.

Así, este clérigo y teólogo sostenía que existía una santificación inicial al momento de la justificación, y que, a partir de ese punto, el creyente iniciaba un proceso de paulatino abandono del pecado. Creía firmemente que no era concebible ser cristiano y, a la vez, llevar una vida que, en la práctica, contradijera las propias convicciones.

Sin embargo, Wesley también postuló lo que denominó la “perfección cristiana”, un concepto fundamental para entender el Movimiento de Santidad. Se trata, esencialmente, de una segunda obra de gracia del Espíritu, instantánea y posterior a la justificación, en la que el creyente se entrega por completo a Dios. Esta segunda obra —experimentada solo por algunos— no ocurría sin un proceso previo de santificación gradual y no implicaba una liberación total de toda forma de pecado. Más bien representaba una “consagración total”, que Wesley explicó así: “es pureza de intención, dedicación de toda la vida a Dios. Es darle a Dios todo nuestro corazón, es decir, el permitir que Él gobierne nuestra vida. Es, además, dedicar no sólo una parte, sino toda nuestra alma, cuerpo y bienes a Dios”.

El metodismo de Wesley, con su énfasis en la experiencia, la santidad y la “santidad social” —una fe vivida en la vida cotidiana y comprometida con la justicia social—, se expandió notablemente, sobre todo en Estados Unidos. El Segundo Gran Despertar (aproximadamente entre 1790 y 1840), con su fervor evangelístico y énfasis en la experiencia personal, proporcionó un terreno fértil para la propagación del metodismo. Se realizaron “reuniones de campo” (camp meetings) de forma masiva, que sirvieron de vehículo para difundir la doctrina y la búsqueda de la “segunda bendición” o la segunda obra de gracia de la que enseñó Wesley.

Phoebe Palmer y el inicio del movimiento

Es en este contexto del avivamiento americano del siglo XIX donde emerge una figura pivotal que le daría forma al Movimiento de Santidad: Phoebe Palmer (1807–1874). Fue una influyente evangelista que tuvo grupos de oración en su casa, siguiendo las costumbres del metodismo. Aunque inicialmente continuó el ministerio propuesto por Wesley, eventualmente tuvo una desviación importante de sus ideas.

Palmer propuso un “camino más corto” hacia la santidad a través de su popularizada “teología del altar” (previamente hubo algunos intentos por suprimir la santificación gradual, pero no tuvieron el mismo impacto). Esta enseñanza se resumía en tres pasos: dejar todo en el altar (consagración total), creer (fe para recibir la bendición) y dar testimonio de haberla recibido. Su énfasis estaba en la instantaneidad de la experiencia de la entera santificación, recibida por fe tras un solo acto de consagración total. Esta visión suprimió por completo el aspecto del proceso gradual que Wesley consideraba fundamental.

La desviación más significativa de Palmer fue su enseñanza de que la experiencia de la perfección cristiana implicaba la “erradicación de la naturaleza pecaminosa” o el “principio de nacimiento del pecado”. En otras palabras, mientras que Wesley habló de una victoria sobre el poder del pecado a través de la justificación, de la santificación gradual y de una segunda obra de gracia que marcaba un momento de gran madurez, Palmer enseñó una eliminación más radical de la corrupción del pecado en esta vida presente. Además, afirmó que era posible que todos tuvieran esta experiencia, mientras que Wesley creía que la segunda obra de gracia solo era para algunos.

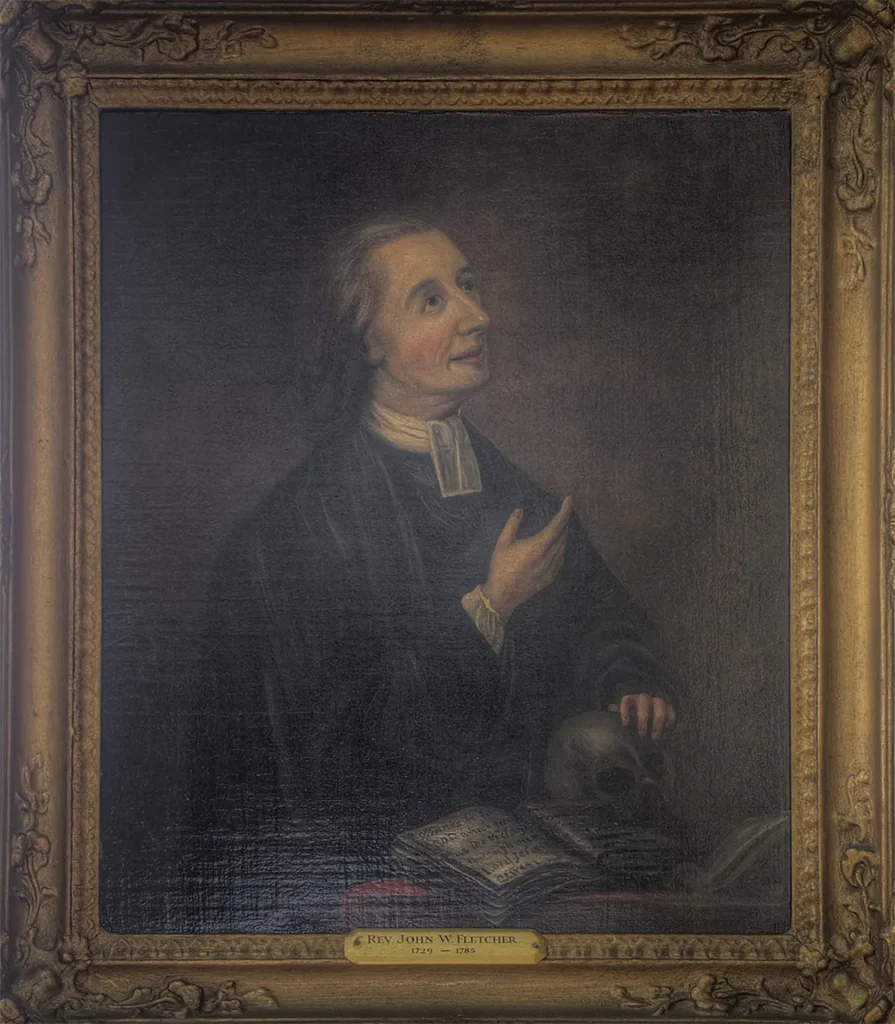

La influencia de esta mujer a través de sus escritos —como The Way of Holiness (El camino de la santidad)— y de sus influyentes reuniones en Nueva York, que congregaron a muchos pastores metodistas, fue inmensa. El Movimiento de Santidad puede rastrearse hasta 1839, año en que Phoebe Palmer comenzó a compartir su experiencia de haber recibido la “segunda bendición”. Basándose en las ideas del teólogo John Fletcher (colega de John Wesley), denominó a esta vivencia como “bautismo en el Espíritu Santo”, un concepto que, si bien fue formulado por Fletcher, ella se encargó de popularizar. Desde ese año y hasta su muerte en 1874, viajó por Estados Unidos, Canadá e Inglaterra enseñando su “teología del altar”.

De las ramas al pentecostalismo

A medida que el Movimiento de Santidad crecía y se consolidaba en el siglo XIX, especialmente en Estados Unidos, esta interpretación de la santificación llevó a diversas expresiones y corrientes. La enseñanza de Palmer, con su énfasis en la instantaneidad y la erradicación, ganó mucha tracción. Si bien la teología principal siguió centrada en la “segunda obra de gracia”, surgieron matices.

La rama que podríamos llamar “Perfeccionismo wesleyano” buscaba adherirse más fielmente a las enseñanzas de Wesley, aunque, como ya lo mencionamos, rechazó la santificación inicial y el proceso gradual de santificación. Otras corrientes relacionadas —aunque con sus propias distinciones— emergieron o fueron influenciadas por este fervor, como el Movimiento Keswick (o “Vida Cristiana Superior”) o el “Perfeccionismo de Oberlin”. Este último estaba asociado a Charles Finney, quien también enfatizaba en una forma de impecabilidad, negó la doctrina de la depravación total y afirmó que el hombre era completamente capaz de elegir obedecer a Dios, por lo cual fue ampliamente considerado pelagiano o semipelagiano.

Aunque Keswick surgió en Inglaterra y tuvo raíces interdenominacionales, también recibió influencia de las ideas de santidad americanas promovidas por figuras como William E. Boardman y Hannah Pearsall Smith, quienes habían experimentado la “segunda bendición” en campamentos metodistas de santidad. Ellos promovieron un modelo de santificación instantánea centrado en la “supresión” del pecado más que en la erradicación completa, y enfocado en el poder para el servicio.

Estas diferentes ramas representaron distintas formas de interpretar y buscar la experiencia de la santidad posconversión. Pero el legado del Movimiento de Santidad no se detuvo en sus propias denominaciones; fue la matriz crucial para el surgimiento del Movimiento Pentecostal a principios del siglo XX. El énfasis en la “entera santificación” como una experiencia instantánea y transformadora, y la creciente búsqueda del “bautismo del Espíritu Santo” como una fuente de poder para la vida santa y el servicio, crearon el ambiente propicio para el nacimiento del pentecostalismo.

Líderes pentecostales pioneros como, Charles F. Parham, considerado el “padre del pentecostalismo”, y William J. Seymour provenían directamente del trasfondo de santidad. El pentecostalismo añadiría su propio énfasis distintivo: la glosolalia —hablar en lenguas— como evidencia inicial del bautismo en el Espíritu, y otros elementos propios de diferentes ramas pentecostales, cuyos detalles no conciernen a este artículo. Sin embargo, la estructura teológica de la “segunda bendición” como una obra de gracia subsecuente a la salvación inicial fue heredada directamente del Movimiento de Santidad.

Lecciones y controversia alrededor del movimiento

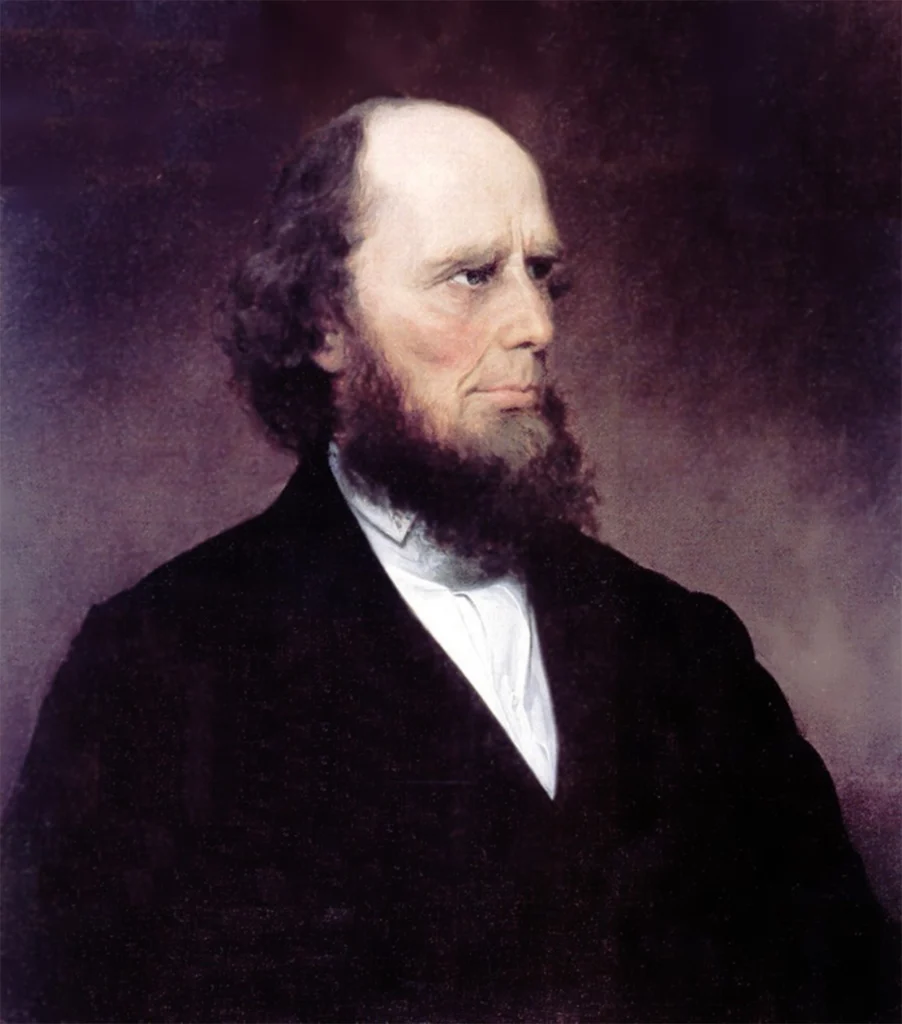

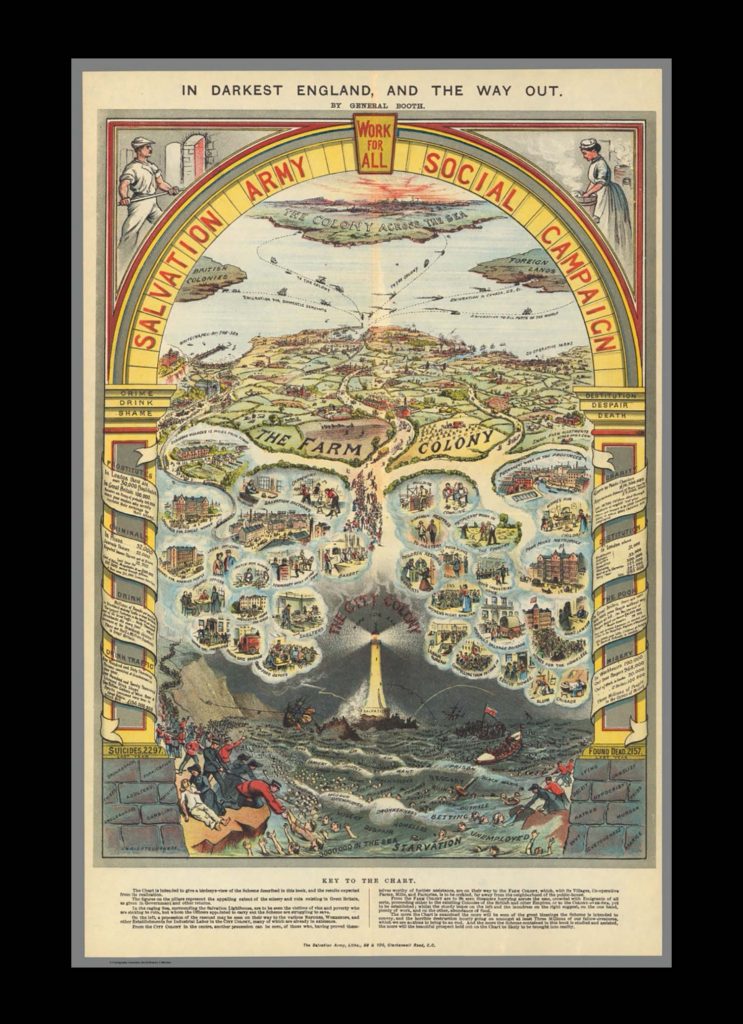

Hasta hoy, las enseñanzas de este movimiento siguen configurando la fe y la práctica de varias iglesias y denominaciones. De hecho, muchas de estas surgieron directamente del Movimiento de Santidad —como la Iglesia del Nazareno, la Wesleyana, la Metodista Libre y el Ejército de Salvación, entre otras— y continúan enseñando la doctrina de la entera santificación como una segunda obra de gracia disponible para el creyente, aunque cada una con matices y grados de radicalidad distintos en cuanto a los efectos específicos de dicha obra. Por ejemplo, aunque algunas iglesias han “suavizado” su doctrina de la santificación gradual, siguen creyendo en la “erradicación de la naturaleza pecaminosa”.

La vivencia de esta búsqueda de santidad se traduce en un distintivo estilo de vida. Son notables algunas directrices éticas concretas, como la abstinencia total de alcohol y tabaco, la evitación del baile y cierta música secular considerada inapropiada, y la promoción de la modestia en el vestir, desaconsejando el uso de maquillaje o ropa llamativa. Si bien el grado de adherencia a estas normas varía entre individuos y denominaciones hoy en día, la aspiración a un estilo de vida que refleje la consagración a Dios sigue siendo un ideal.

Pero, más allá de las prohibiciones, el estilo de vida de santidad se nutre de prácticas devocionales fundamentales. Valoran profundamente los medios de gracia, que incluyen la oración, el escudriñar las Escrituras, la participación en la Santa Cena y el ayuno. Un aspecto comunitario vital son los grupos pequeños (similares a las “clases” y “bandas” metodistas) y las reuniones de testimonio, donde los creyentes comparten sus experiencias con la gracia, buscando mutua edificación y rendición de cuentas. La importancia que otorgan a una relación dinámica y experiencial con Dios puede contrarrestar el riesgo de una fe meramente intelectual o doctrinalmente fría.

Y junto con la piedad personal, un rasgo distintivo del movimiento es el compromiso con la “santidad social”: heredada de Wesley, esta idea subraya que la transformación interna debe traducirse en un impacto positivo en el mundo. Esto se manifestó históricamente en el compromiso con movimientos de reforma como el abolicionismo y los derechos de las mujeres. El Ejército de Salvación es quizás el ejemplo más notorio de esta fusión de evangelismo y servicio social.

Una de las lecciones más destacadas del Movimiento de Santidad para todo el cristianismo es su fervoroso celo evangelístico y misional. Desde sus inicios, el movimiento fue impulsado por el deseo de difundir la santidad bíblica y alcanzar a los perdidos. La búsqueda de la santidad personal no se vio como un fin en sí mismo que llevara al aislamiento, sino que a menudo alimentó un compromiso apasionado con el mundo. Este impulso por la Gran Comisión sirve como un poderoso recordatorio y estímulo para que, habiendo experimentado la obra del Evangelio, los creyentes se comprometan activamente en la proclamación de las Buenas Nuevas.

No obstante, el Movimiento de Santidad también presenta puntos problemáticos, particularmente en su interpretación de la santificación bíblica. Su enseñanza sobre la erradicación completa de la naturaleza pecaminosa en esta vida puede llevar a los creyentes a tener expectativas irreales de su propio proceso de crecimiento cristiano. Estrechamente conectado con lo anterior, es bastante problemático el énfasis desmedido en la instantaneidad de la entera santificación, popularizado por Palmer a través de su “teología del altar”. La idea de una especie de “atajo” puede subestimar la necesidad de un proceso gradual y diligente en la búsqueda de la santidad.

Quizás el mayor riesgo de esta perspectiva de la santidad es el legalismo. Un fuerte enfoque en normas de conducta y un estilo de vida específico corre el riesgo de convertirse en una especie de “externalismo”, donde el cumplimiento de reglas externas se convierte en la medida de la espiritualidad y se desvía la atención de la verdadera transformación interna. Además, un énfasis desmedido en la experiencia personal puede llevar a que los sentimientos subjetivos se conviertan en la norma suprema.

Finalmente, la perspectiva de la entera santificación como una “segunda obra de gracia” que libera del pecado innato puede llegar a distorsionar o minimizar la suficiencia de la gracia y la justificación por la fe sola. Si la santificación subsecuente se percibe como algo que completa o asegura la justificación, se puede socavar el descanso en la obra consumada de Cristo y generar incertidumbre en lugar de seguridad.

Santidad en la vida cristiana

Concluimos afirmando que el recorrido a través del Movimiento de Santidad, desde sus raíces wesleyanas hasta sus desarrollos posteriores, subraya una verdad bíblica fundamental: la santidad es un aspecto esencial e irrenunciable de la vida cristiana. El Evangelio no solo justifica al pecador, sino que obra una transformación profunda que se manifiesta en la búsqueda activa de la piedad y la conformidad a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo lo deja claro: “Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación, y como resultado la vida eterna” (Ro 6:22).

Referencias y bibliografía

A plain account of Christian perfection | Wesley Center Online

Holiness Movement | Got Questions

History of Holiness, Pentecostal & Charismatic Churches | UsefulCharts

The Holiness Movement, by Bill Davis | NWFSBS

Great Awakenings: Holiness and Restoration Movements | Ryan Reeves

El metodismo de Wesley, por rafael stringel | Intelectuales Teistas

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |