Escucha este artículo en formato podcast:

La confesión de fe acerca de las dos naturalezas de Jesús (divina y humana) ha sido elaborada a lo largo de un proceso histórico complejo, marcado por diversos debates y definiciones doctrinales. Precisamente, el cristianismo se enfrentó a ideas que contradecían algunas de las dos naturalezas. De acuerdo con el Nuevo Testamento, una de las primeras herejías cristológicas fue precisamente la negación de la humanidad de Jesucristo, conocida como docetismo. Esta enseñanza, que sostenía que el cuerpo de Cristo era solo una apariencia, aunque atrajo a muchos, fue repudiada de manera implacable desde el inicio.

Un error definido

Las epístolas del Nuevo Testamento se refieren a más de un error doctrinal serio. En la carta a los Gálatas, por ejemplo, se afirma que en la comunidad había un error importante respecto a la comprensión de la gracia, las obras y la ley (Gá 1:6-9; 3:1-4). En otras cartas, como Colosenses, se insinúa un error de tipo cristológico con relación a la mediación de Jesús, pero no se ofrecen detalles claros (Col 2:8-10, 16-19). En Judas, aunque de inicio a fin se aborda la naturaleza, influencia y destino de los falsos maestros (Jud 1:4-19), no se dan detalles explícitos sobre sus errores.

A primera vista, podríamos pensar que únicamente Gálatas se refiere —casi por nombre y detalles— a un error doctrinal específico. Sin embargo, 1 y 2 Juan contienen detalles notables sobre un error que amenazó la fe de las comunidades cristianas de Asia Menor a finales del siglo I: el docetismo. Aunque no se le da un nombre específico, sí se describe su esencia: no reconocer la humanidad de Jesucristo. ¿Qué nos informan estas dos cartas sobre los tiempos finales de la era apostólica?

En 1 Juan, el autor comienza el capítulo 4 con afirmaciones directas sobre cómo identificar a alguien que, en nombre de Dios y por inspiración del Espíritu, habla con la verdad a la comunidad (1 Jn 4:1). Afirma que no todos los que dicen hablar por parte del Espíritu deben ser creídos en su testimonio. Más bien, quien habla debe ser puesto a prueba y su mensaje ha de ser evaluado por la comunidad, de modo que esta tenga certeza de que se está expresando la verdad de Dios. La razón por la que es necesaria esta actitud crítica es clara: los falsos maestros son muchos.

Es significativo que el autor condicione la autenticidad del mensaje —la cual depende de si proviene o no del Espíritu— a una confesión cristológica concreta: será de Dios si el profeta afirma que Jesucristo vino en cuerpo, en carne humana, al mundo. Quien lo confiese será considerado verdadero, alguien que habla de parte del Espíritu de Dios (1 Jn 4:2). Por el contrario, el profeta que no reconozca esta verdad sobre Jesús, es decir, que vino en carne, tiene el espíritu del Anticristo (1 Jn 4:3). En 2 Juan, un pasaje sigue la misma línea de la carta anterior: se presentan como ejemplo de engañadores y falsos maestros a aquellos que no reconocen que Jesús vino en carne humana (2 Jn 1:7).

Aunque estos testimonios se refieren directamente a un error, no lo definen de manera exhaustiva. Es muy probable que desconozcamos información que, para el autor, no era necesario añadir en la carta porque ya era conocida por la comunidad. Así, aunque no podamos precisar cada detalle histórico y teológico, a partir de ambos textos sí podemos identificar un punto central: a finales del siglo I, algunos maestros de la comunidad negaban la humanidad de Jesús.

No se nos indica cuándo surgió esa enseñanza, cuáles fueron sus causas ni qué argumentos se utilizaban. Lo cierto es que, por sostener tal enseñanza, eran considerados falsos maestros y, por lo tanto, peligrosos para la fe. Según estos textos del Nuevo Testamento, para ellos Jesús era real, pero no humano. Los pasajes no afirman expresamente si solo lo consideraban divino o espiritual, pero bien podría ser esa una de las creencias de fondo que los llevaban a rechazar la carne de Jesús.

Docetismo en el siglo II

Aunque es difícil identificar con certeza al grupo al que se oponen las primeras cartas de Juan, es plausible vincularlo con el gnosticismo. Justamente, el docetismo se alinea con el rechazo gnóstico al mundo físico. Para ellos, todo lo material, y en especial el cuerpo humano, era malo y contrario a la realidad espiritual superior. Desde los siglos II y III, el docetismo ha sido clasificado dentro del gnosticismo de tipo valentiniano, aunque no se han hallado mayores antecedentes sobre sus orígenes y argumentos primitivos, al menos en tiempos de Juan.

En este punto, vale la pena preguntarnos por el significado del término “docetismo”. Evidentemente, no es una palabra utilizada por el apóstol Juan en sus cartas, ni tampoco por otro autor del Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde proviene y qué significa?

Como término histórico, viene del verbo griego dokéō, cuyo significado literal es “apariencia” o “parecer”. Su sentido conlleva la idea de algo que no es real ni objetivo, sino solo ilusorio, una mera apariencia, como un disfraz. Algunos podrían ejemplificarlo de manera sencilla con una especie de fantasma. En resumen, el término siempre se refiere a una realidad que no existe, pero que, por alguna razón, se presenta como cierta a los sentidos, es decir, es ilusoria.

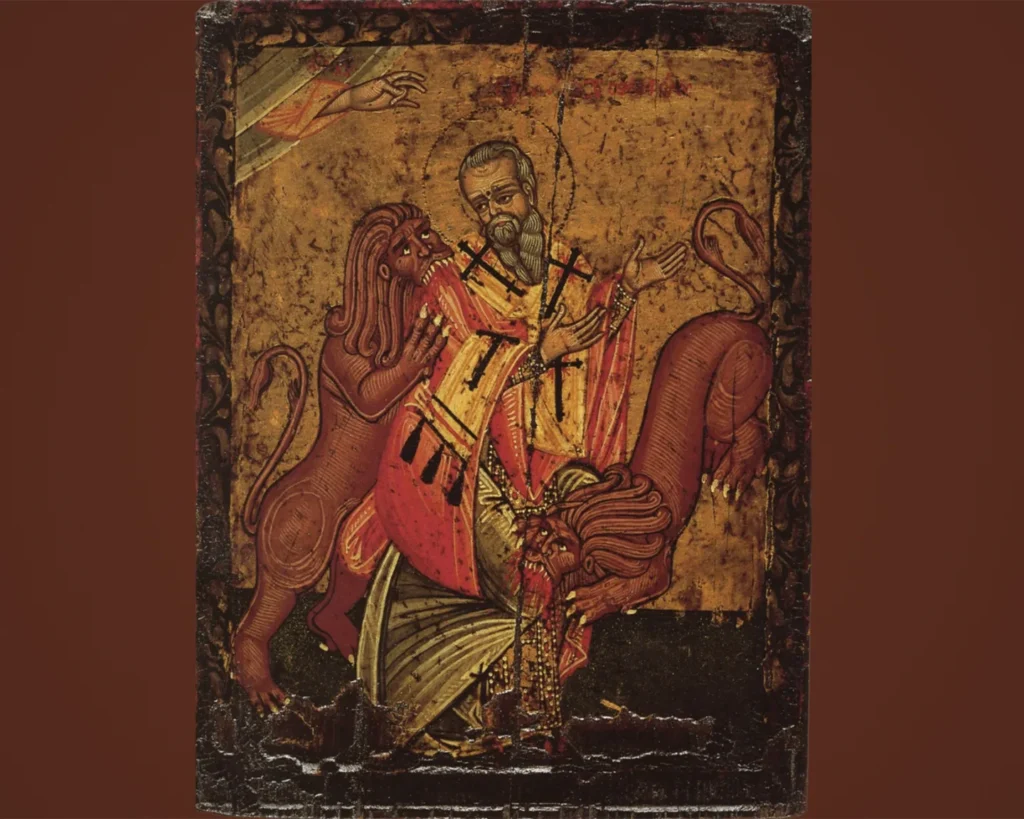

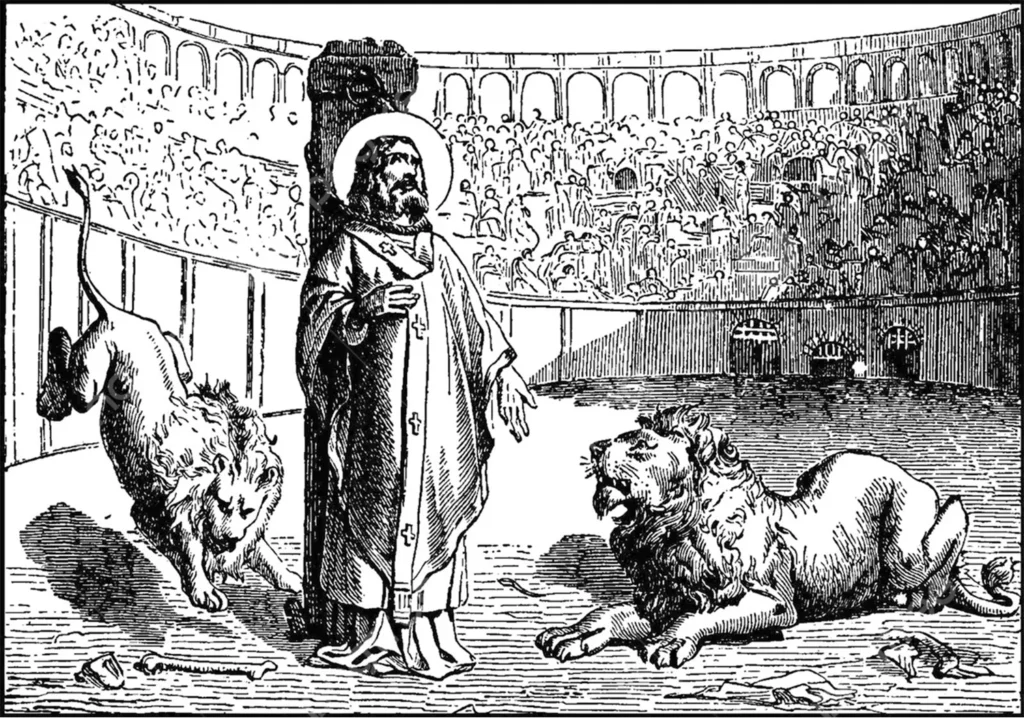

Ahora bien, ¿cuál es su significado teológico? Si bien encontramos la palabra en un escrito de Serapión en la segunda mitad del siglo II, en este no hay detalles reveladores al respecto. Hasta donde sabemos, fue usada por primera vez con mayor precisión en cierta literatura cristiana de la primera mitad de ese mismo siglo, específicamente en la de Ignacio, obispo de Antioquía y mártir de la fe.

Ignacio escribió varias cartas mientras se dirigía desde Asia Menor hacia Roma, donde sufriría el martirio. En algunas de ellas expresó su profunda preocupación por un grupo de maestros que no confesaban la humanidad de Jesucristo. Ahora, si bien no fue el único escritor cristiano que abordó el tema del docetismo —después lo hicieron Ireneo y Tertuliano, por ejemplo—, sí fue pionero en enfrentarlo de manera directa en la primera mitad del siglo II. Veamos, por tanto, algunos ejemplos tomados de sus textos.

Ignacio contra los docetas

En su Carta a los Trallianos, capítulo X, Ignacio menciona a algunos que “están sin Dios” y son “incrédulos”, pues afirman que Jesucristo “parecía sufrir”, que “se hizo hombre en apariencia”, que “no tomó cuerpo” y que, en realidad, no murió ni sufrió verdaderamente. Ignacio sostiene que, si tales creencias fueran ciertas, todo lo que él padece por Jesús sería falso y aparente; sería como poner sus esperanzas en alguien que murió por él “en apariencia”.

Para demostrar el error de estas ideas, Ignacio insiste en que María concibió “verdaderamente un cuerpo habitado por Dios”; que “el Verbo nació verdaderamente de la virgen, habiéndose revestido de un cuerpo con pasiones semejantes a las nuestras”; que “estuvo realmente en el vientre materno y se hizo cuerpo de la semilla de María”; que “fue llevado en el vientre materno, como nosotros”; y que “nació realmente, como nosotros también”. Todo en Jesús es “realmente”, no de manera ilusoria.

Ignacio busca reforzar, con reflexiones centradas en los datos de los Evangelios, que Jesús fue y es verdadero hombre. Por lo tanto, lo que hizo y vivió no fue en apariencia, sino en realidad: estuvo entre los hombres, fue bautizado, predicó el Evangelio, realizó milagros, fue juzgado, azotado, golpeado, escupido, coronado de espinas, condenado, crucificado, muerto y resucitado verdaderamente, no en apariencia ni engaño.

En su Carta a los Esmirniotas, capítulo II, Ignacio se refiere a los mismos personajes que decían que Jesucristo “pareció sufrir”. Ignacio afirma que, al confesar esto, ellos mismos “son cristianos en alusión y no en realidad”. Tales falsos maestros esperan una resurrección que no se aparta de lo que creen sobre la humanidad de Jesús: piensan que, en el día final, serán despojados de sus cuerpos carnales. Para Ignacio, sin embargo, las palabras del Evangelio son claras: el Verbo se hizo carne; el templo que era el cuerpo de Jesús fue destruido; Él fue levantado de la tierra; la Sabiduría se construyó una casa en la carne humana.

En su Carta a los Esmirniotas, capítulo III, Ignacio desarrolla el tema doceta a partir de la idea de la resurrección de Jesús. Afirma que, después de volver de entre los muertos, Jesús “seguía poseído de carne, y creo que lo está hasta ahora”. Señala que por eso Jesús le dijo a Tomás que lo tocara, y comió y bebió con los discípulos, porque no era un espíritu sin cuerpo. Ignacio concluye: “Él poseía un cuerpo no solo al nacer y ser crucificado, sino que también sé que lo era después de Su resurrección”.

Para este obispo, incluso mediante la profecía se hace referencia a la carne de Jesús: Zacarías anuncia que, en el futuro, los hombres verán al Mesías que traspasaron y lo reconocerán. Ignacio reflexiona que esto solo será posible si Jesús posee un cuerpo con forma. No podría ser de otra manera, porque, como es sabido, un ser incorpóreo carece de figura y aspecto, ya que su naturaleza es, en sí misma, simple.

Sin embargo, aunque Ignacio confiesa la realidad humana del cuerpo de Jesús, también sabe que Él es, desde antes de Su encarnación, un ser divino y espiritual. Jesús no ha sido eternamente humano, como si antes de la creación ya poseyera un cuerpo físico semejante al nuestro. Pablo es claro al afirmar que, “al cumplirse el tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer” (Gá 4:4). Juan lo es también al declarar que “el Verbo se hizo carne” al venir al mundo (Jn 1:14). Los relatos de la anunciación en Mateo y Lucas sostienen el mismo argumento: en un momento específico de la historia, María concibió por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios y, tras nueve meses, lo dio a luz.

Así, la humanidad de Jesús es una realidad que inicia en un momento concreto de la historia. Ignacio reconoce bien esto: sitúa la humanidad de Jesús en su lugar apropiado, como una realidad que se dio en la encarnación; es decir, antes de venir al mundo no era carne, pero desde Su encarnación en adelante, en Él sigue existiendo la realidad espiritual, divina e inmaterial.

En su Carta a los Efesios, capítulo VII, Ignacio declara que Jesucristo, “siendo incorpóreo, estaba en el cuerpo; siendo impasible, estaba en un cuerpo pasible; siendo inmortal, estaba en un cuerpo mortal; siendo vida, se sometió a la corrupción para liberar nuestras almas de la muerte y la corrupción”. Puede que sea un lenguaje poco técnico y no muy elaborado, pero refleja la esencia de la confesión posterior de la Iglesia: Jesús es Dios y hombre, de forma armoniosa e inconfundible.

La fe cristiana ante el escándalo de la encarnación

Estos testimonios seleccionados de las cartas de Ignacio son suficientes para presentar, en términos generales, la herejía doceta. Aunque no se mencionan personajes específicos ni su trasfondo religioso más detallado, sí se revela el núcleo de lo que creían: sostenían que Jesús no había venido en carne humana. Esta falsa doctrina fue central tanto en tiempos de Ignacio como en los del apóstol Juan.

La negación de la humanidad o de la divinidad de Jesucristo siempre será un grave peligro para la fe, la doctrina y la práctica cristiana en lo relativo a la salvación. En este caso, probablemente la encarnación representaba un escándalo para la mentalidad gnóstica y, en general, para la filosofía griega. Pero solo el creyente puede superar este escándalo porque acepta el testimonio de Dios tal como ha sido revelado: Dios se ha hecho hombre, Dios ha muerto, Dios ha resucitado. Dios no vino a realizar la salvación únicamente como espíritu puro y simple, sino también como hombre completo.

Ignacio nos recuerda que la salvación cristiana es el resultado inseparable de la actuación divina y humana de Jesús. No una sin la otra, ni una sobre la otra. Él afirma que el cuerpo de Jesús es central y decisivo, porque todo lo que narran los Evangelios sobre la vida de Jesús ocurrió en la carne humana, en la experiencia de un cuerpo real: nacer, comer, ser tocado, sufrir, morir y resucitar. Dios se hizo visible en la realidad del cuerpo; Dios se reveló por medio de la humanidad. Y este misterio solo puede ser aceptado por quien cree y reconoce la forma en que Dios ha actuado: siempre sabia y buena.

Referencias y bibliografía

Docetism in the Early Church. The Quest for an Elusive Phenomenon (2018) editado por J. Verheyden, R. Bieringer, J. Schroter y I. Jäger. WUNT 402, Tübingen, Mohr Siebeck.

“Docetism” de Basil Studer en Encyclopedia of Ancient Christianity (2014), editado por Angelo Di Bernardino. Downers Grove, Illinois, 1: pp. 729-730.

“Docetism” de Pheme Perkins en Encyclopedia of Early Christianity (1999) editado por Everett Ferguson. London, Routledge, Taylor & Francis Group, pp. 341-342.

Jesús el Cristo (2014) de Walter Kasper, OCWK 3. Santander: Sal Terrae, pp. 292-337.

Cristo en la tradición cristiana (1997) de Alois Grillmeier. Salamanca, Sígueme, pp. 213-222.

Cristo, el Dios visible. Retorno a la cristología de la edad patrística (2020) de Brian E. Daley. Salamanca, Sígueme, pp. 65-73.

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |