Nota del editor: En este artículo abordamos la figura de Albert Schweitzer debido a la relevancia histórica de su pensamiento y a su papel pionero en la investigación moderna sobre el Jesús histórico. No obstante, esto no implica adhesión a sus posturas teológicas, muchas de las cuales se distancian significativamente de la fe cristiana histórica y confesional. Nuestro interés radica en comprender su influencia tanto en la historia de la teología como en el desarrollo del pensamiento religioso moderno.

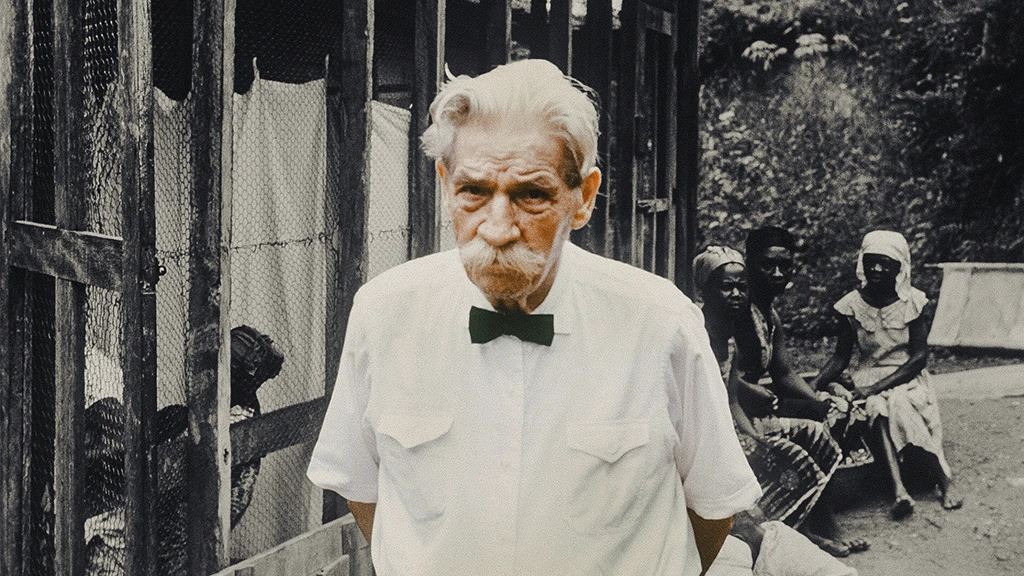

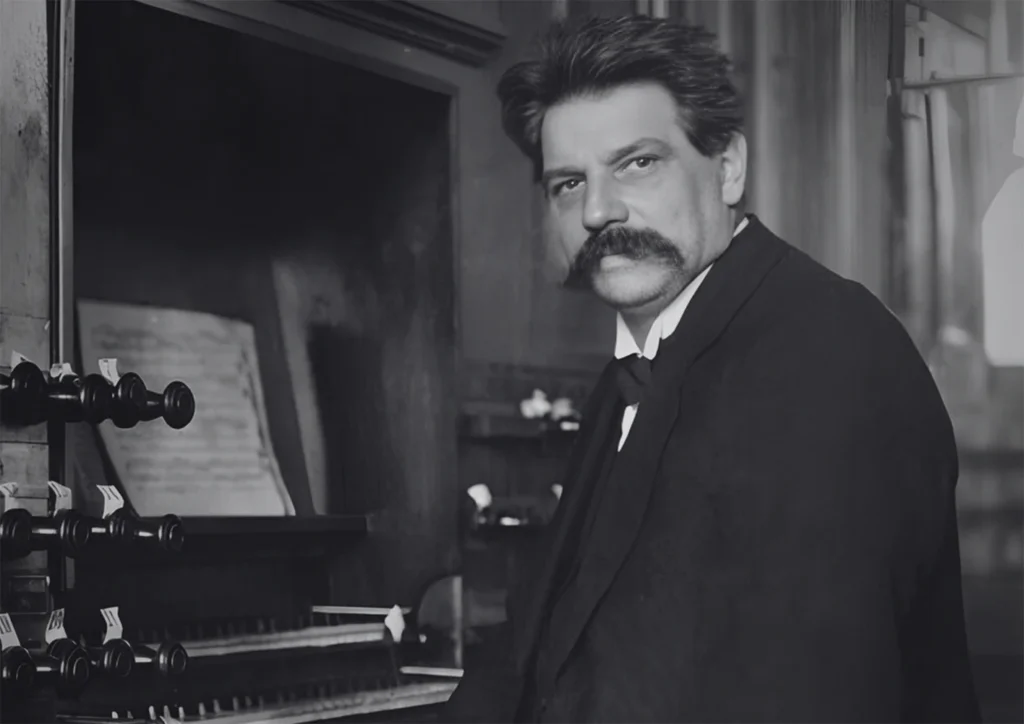

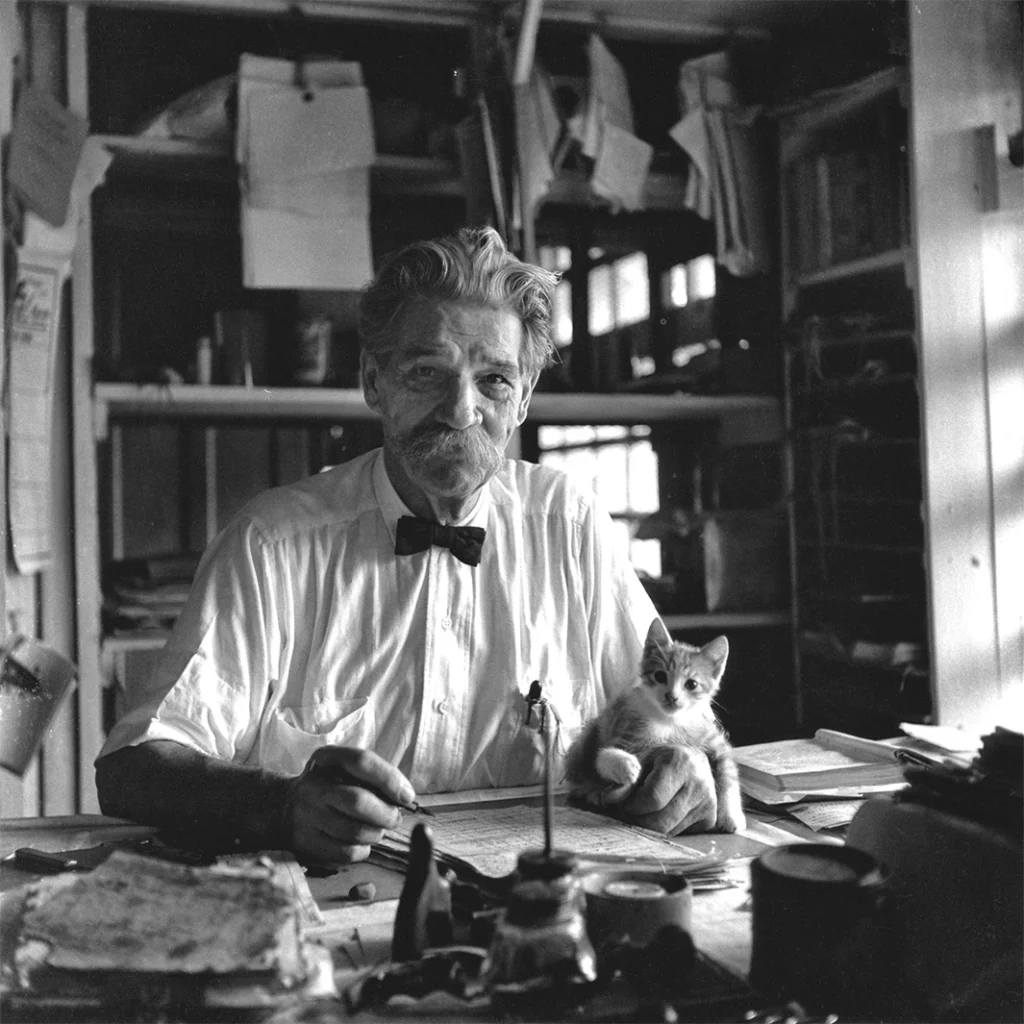

En la historia cristiana, pocos personajes han encarnado con tanta fuerza la tensión entre fe, razón y acción humanitaria como Albert Schweitzer (1875–1965). Este médico, organista, filósofo, teólogo y filántropo, conjugó de manera singular la erudición académica con un servicio práctico y sacrificial en el corazón de África. Fue admirado en todo el mundo por su labor médica en Lambaréné y laureado con el Premio Nobel de la Paz 1953. Tanto incrédulos como cristianos están de acuerdo en afirmar su gran influencia.

Sin embargo, Schweitzer también es una figura profundamente polémica dentro del cristianismo. Su interpretación de Jesús de Nazaret —como un profeta judío apocalíptico cuyo anuncio del Reino no se cumplió según sus expectativas— lo ubicó en abierta tensión con la teología confesional tradicional. Su pensamiento marcó un hito en la investigación histórico-crítica sobre Jesús, pero al mismo tiempo lo distanció de la fe cristiana ortodoxa.

Este recorrido biográfico y teológico explora su vida, formación intelectual, vocación humanitaria y legado académico, así como su papel crucial —y controvertido— en la llamada “primera búsqueda del Jesús histórico”. Al hacerlo, no solo se revela a un hombre brillante y complejo, sino también a uno de los pensadores más influyentes y debatidos del cristianismo moderno.

Orígenes y primera educación

Ludwig Philipp Albert Schweitzer nació el 14 de enero de 1875, en la región de Alsacia. Al igual que otros cristianos destacados del siglo XX, como Bultmann o Barth, compartió una herencia familiar estrechamente ligada al ministerio. Su padre, Ludwig, era pastor protestante en Kaysersberg, y por parte de su madre, Adéle Schillinger, su abuelo era pastor en Muhlbach. Su genealogía incluye a varios pastores y a un grupo de maestros de escuela. Por ello, no resulta extraño que Schweitzer se encaminara desde joven hacia un destino eclesiástico y académico.

Desde niño, el piano fue su mayor fascinación. Su padre comenzó a darle lecciones a los 5 años en un piano antiguo que había pertenecido a su abuelo materno, quien, a su vez, había trabajado durante décadas en la construcción de órganos. Ya en la adultez, Schweitzer recordaba que cuando era niño podía improvisar con soltura, aun sin tener una gran técnica. Rememoraba, además, que en 1883 finalmente logró tocar el órgano, pues sus piernas ya alcanzaban los pedales. Un año después, con apenas 9 años, asumió por primera vez el lugar del organista en la iglesia de Gunsbach.

Entre 1880 y 1883 estudió en la escuela de Gunsbach hasta los 8 años. Allí aprendió a leer y escribir, aunque con grandes dificultades. Posteriormente fue enviado a Münster, donde permaneció hasta 1884. Tras un año de estudios de latín, Schweitzer ingresó a Mulhouse en el otoño de 1885. A pesar de la distancia con su hogar, fue recibido por su padrino Louis. Esta acogida fue prácticamente una condición para continuar su formación, pues su madre no lo habría dejado ir más lejos si no contaba con la compañía de un familiar.

En la secundaria continuó con sus estudios de música y latín, pero fueron la historia y las ciencias naturales las materias que más despertaron su interés. Tras finalizar sus estudios en Mulhouse con buenos resultados, llegó el momento de ingresar a la universidad. No obstante, primero retomó por un tiempo sus estudios musicales.

Vida universitaria y vocación teológica

En octubre de 1893, con 18 años, ingresó a la Universidad de Estrasburgo para estudiar teología y filosofía. Se trataba de una institución relativamente nueva, fundada en 1872. No solo la universidad era joven; también lo eran sus profesores, en comparación con otras universidades alemanas de la época. Schweitzer recordaba que ese espíritu juvenil lo animó a estudiar allí.

En la universidad hizo cursos de hebreo —aunque con muchas dificultades, pues expresó no tener un talento natural para esto—, de los Evangelios sinópticos con el erudito Heinrich Holtzmann, de historia de la filosofía con Theobald Ziegler y Wilhelm Windelband, y de Antiguo Testamento con Karl Budde. A menos de un año de su ingreso a Estrasburgo fue llamado al servicio militar, aunque esto no interrumpió sus estudios universitarios, pues el capitán de su compañía le permitió asistir en las mañanas a los cursos de filosofía.

Durante 1894, se preparó para un examen importante. De las tres materias a evaluar, eligió los Evangelios sinópticos. Para prepararse, utilizó el Nuevo Testamento en griego y el comentario de su profesor Holtzmann. Fue en este contexto que comenzaron a surgir en él preguntas y cuestionamientos fundamentales. Le interesaba especialmente la relación de Jesús con los Evangelios, en particular con el de Marcos, que —de acuerdo con la teoría de su profesor y la hipótesis dominante del momento— era el más antiguo y había servido como fuente literaria para los otros dos sinópticos: Mateo y Lucas.

Con ese y otros temas relacionados en mente, Schweitzer se dedicó a lo que sería su especialidad: el estudio de los Evangelios y de la vida de Jesús, con todos los retos históricos que ello implicaba.

Sus estudios avanzaban rápidamente. En el verano de 1897, presentó su primer examen de teología, para el cual tuvo que investigar, en poco más de un mes, sobre la interpretación de la Cena del Señor en el contexto de los Evangelios y la visión de los reformadores, todo ello bajo la concepción del teólogo y filósofo alemán Friedrich Schleiermacher. Al año siguiente, en mayo, aprobó su examen.

Liberado de la presión de los estudios teológicos inmediatos, se dedicó de lleno a la filosofía. Entre Platón, Aristóteles y la filosofía de la religión, Schweitzer comenzó a encaminarse hacia su tesis doctoral. Su profesor le recomendó un tema: La filosofía de la religión en Kant.

Sin embargo, un año después se fue a París, en donde si bien asistió a la Sorbona para cursar materias de filosofía, también se dedicó a perfeccionar su gran pasión musical: el órgano. Además, participó en actividades académicas en el Boulevard Arago, una facultad teológica protestante, donde tomó cursos de exégesis y teología dogmática. En 1899, regresó a Estrasburgo con la fecha de presentación de su tesis fijada para finales de julio. Allí tuvo tiempo para estudiar psicología con Karl Stumpf y relacionarse con organistas de Berlín.

Cuando llegó el momento de defender su tesis, el resultado fue excepcional. Su profesor de filosofía, Theobald Ziegler, lo invitó a formar parte de la Facultad de Artes. Sin embargo, el joven Schweitzer eligió la teología. No solo le interesaba el Nuevo Testamento, sino que, como él mismo dijo, sentía una necesidad profunda de “predicar a la asamblea sobre los grandes problemas que la vida les plantea a todos”.

Pastor, profesor y escritor

Schweitzer había completado una parte importante de su formación académica. Solo le faltaba terminar su licenciatura en Teología. Sin embargo, un nuevo llamado lo llevó a dedicarse a lo que más le apasionaba: el 15 de julio de 1900, fue nombrado asistente en la iglesia de San Nicolás, en Estrasburgo. Su rol fue relevante en la congregación, pues apoyó a los dos pastores ancianos que servían allí desde hacía años: Knittel y Gerold, ambos conocidos por la familia Schweitzer. Su función principal consistía en colaborar en el culto vespertino, exponer el catecismo y dictar clases en la escuela dominical.

Tras su servicio en la iglesia de San Nicolás y luego de haber presentado sus exámenes finales de Teología, uno en 1900 sobre la Última Cena y otro en 1902 sobre el mesianismo de Jesús y Su pasión, Schweitzer fue admitido como profesor de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de Estrasburgo en marzo de ese mismo año. Como docente, inauguró sus conferencias con un curso sobre algunas de las epístolas pastorales.

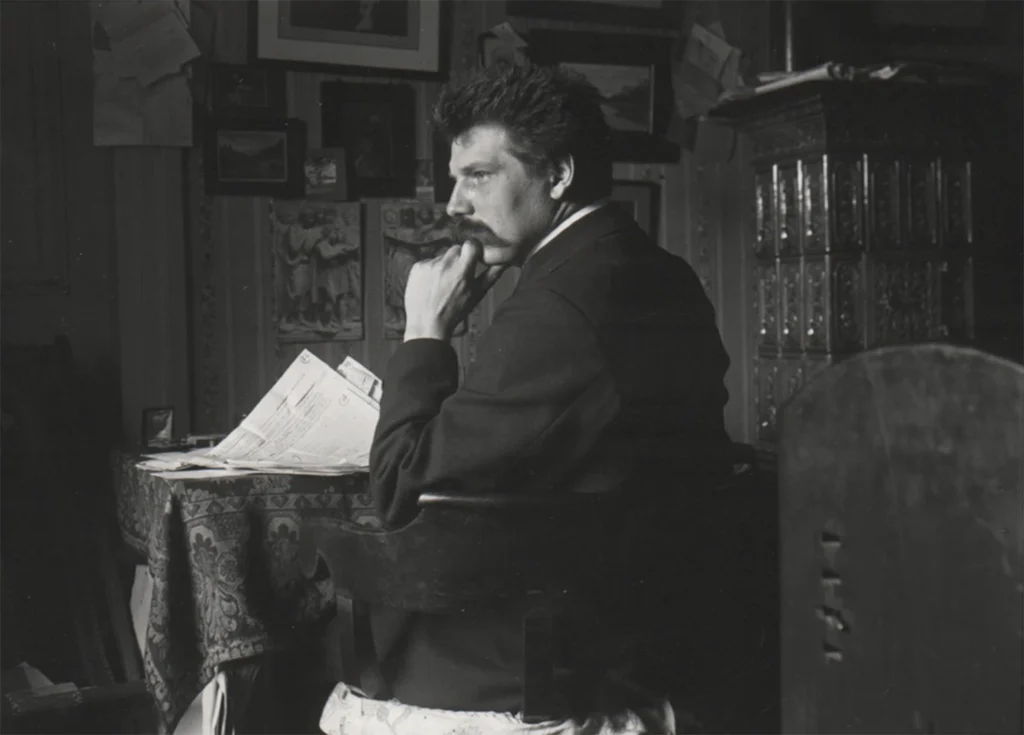

Sin embargo, también en 1902, un proyecto decisivo lo mantuvo ocupado semana tras semana: una investigación exhaustiva sobre la historia de los estudios sobre la vida de Jesús, que más tarde se convertiría en su más célebre obra que se ha traducido al español como Investigación sobre la vida de Jesús.

Schweitzer ya era reconocido como un erudito e historiador de alto nivel. Sus tesis previas y otros textos lo habían posicionado en el mundo teológico. Un tema central en sus investigaciones universitarias era la figura de Jesús. En su autobiografía relata que, al conversar con algunos estudiantes, advirtió que tenían un conocimiento muy limitado sobre este tema históricamente hablando. Con el apoyo de su profesor Holtzmann, decidió entonces emprender un estudio sistemático sobre el desarrollo histórico de esta investigación.

Schweitzer mencionó la condición privilegiada en que se encontraba para hacerlo: sus profesores le facilitaron libros y la biblioteca de la facultad poseía todas las obras necesarias, y aún más. Llegó a afirmar que no existía en todo el mundo un lugar con condiciones tan favorables para estudiar la figura histórica de Jesús.

En 1901, recibió otro ascenso académico al ser nombrado director del Collegium Wilhelmitanum, otro seminario teológico. Paralelamente, mientras avanzaba en su investigación sobre la vida de Jesús, concluía otro libro sobre el músico Johann Sebastian Bach: la naturaleza de su música y la manera adecuada de interpretarla.

De teólogo a médico

En 1904, Schweitzer abrió un nuevo capítulo en su vida. Tras leer un folleto de la Sociedad Misionera de París sobre las necesidades humanas y misioneras en el Congo, decidió renunciar a su puesto universitario en Estrasburgo, a su labor como organista y a su carrera filosófica. La realidad humana de África lo conmovió profundamente. Él mismo había dicho que solo deseaba dedicar unas décadas a la actividad científica y artística para, luego, consagrarse al servicio de la humanidad, aunque no sabía con claridad cómo lo haría. Y ese lugar de servicio terminó siendo el corazón de África.

Su motivación no respondía directamente a un modelo cristiano de su tiempo. Schweitzer afirmó que no podía fundamentar su decisión en la base cristiana dominante, marcada entonces por la polarización entre liberales y conservadores. Rompió tanto con la imagen del Jesús liberal como con la del Jesús defendido por la apologética conservadora. Su propósito no era alinearse con ninguno de estos sectores, sino servir a una humanidad necesitada.

Antes de decidirse por la medicina, ya ayudaba a niños maltratados, colaboraba en obras sociales, atendía a vagabundos y a expresidiarios, y participaba en el Diaconado de Santo Tomás, visitando familias pobres junto a otros voluntarios. También acogió huérfanos tras el incendio del orfanato de Estrasburgo. Todo esto ocurrió antes de que, como él mismo cuenta, encontrara sobre su escritorio el folleto de la Sociedad de Misiones con el artículo: Las necesidades de la Misión del Congo.

En octubre de 1905, Schweitzer les informó a sus padres y amigos su decisión de comenzar estudios de medicina. Su plan era claro: cursar los estudios durante el invierno y luego partir como médico al África ecuatorial. Para 1906, ya había terminado su investigación histórica sobre Jesús y renunció tanto a la facultad como a la dirección del seminario. Todo estaba decidido: iba a dedicarse de lleno a sus nuevos estudios de medicina, química, física, botánica y zoología.

En mayo de 1909, presentó el examen que le permitía ingresar a las clínicas. Aunque consideraba que su mente ya no era tan ágil —decía que “la mente de un hombre de 30 años no es la misma que la de uno de 20”—, el resultado fue mejor de lo que esperaba. Para 1911, se encontraba en la fase final de sus estudios médicos. Todo en su vida apuntaba hacia un nuevo rumbo.

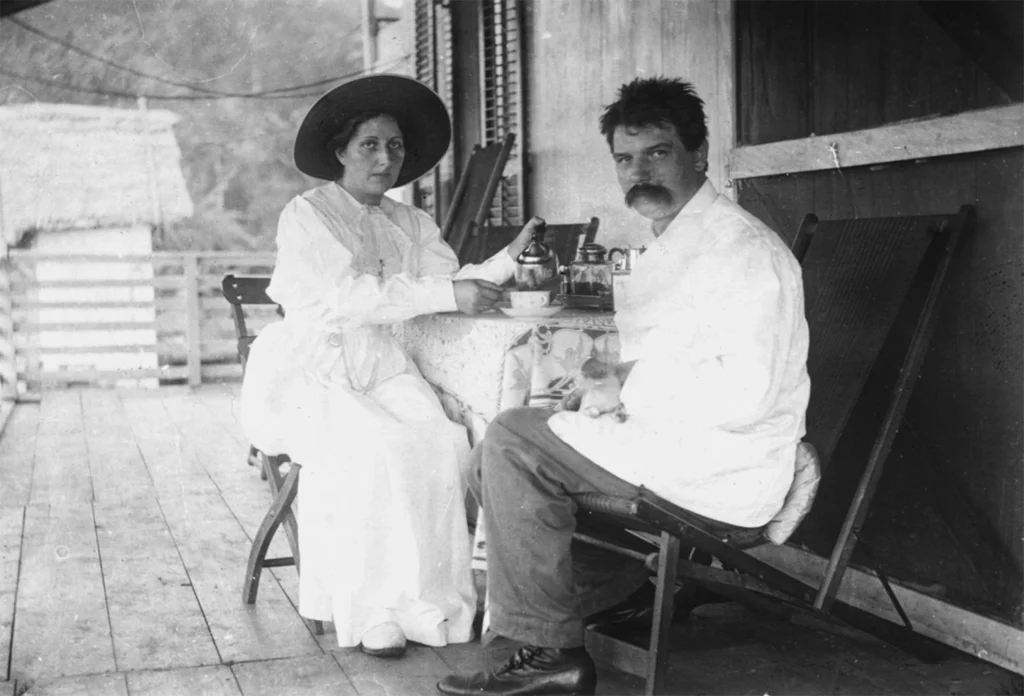

Un año después, contrajo matrimonio con Helene Bresslau, hija de un reconocido historiador de Estrasburgo. Para febrero de 1913, Schweitzer y su esposa preparaban su equipaje. Salieron de Gunsbach el Viernes Santo de ese año; en marzo embarcaron en Burdeos y, el 16 de abril, llegaron a Lambaréné.

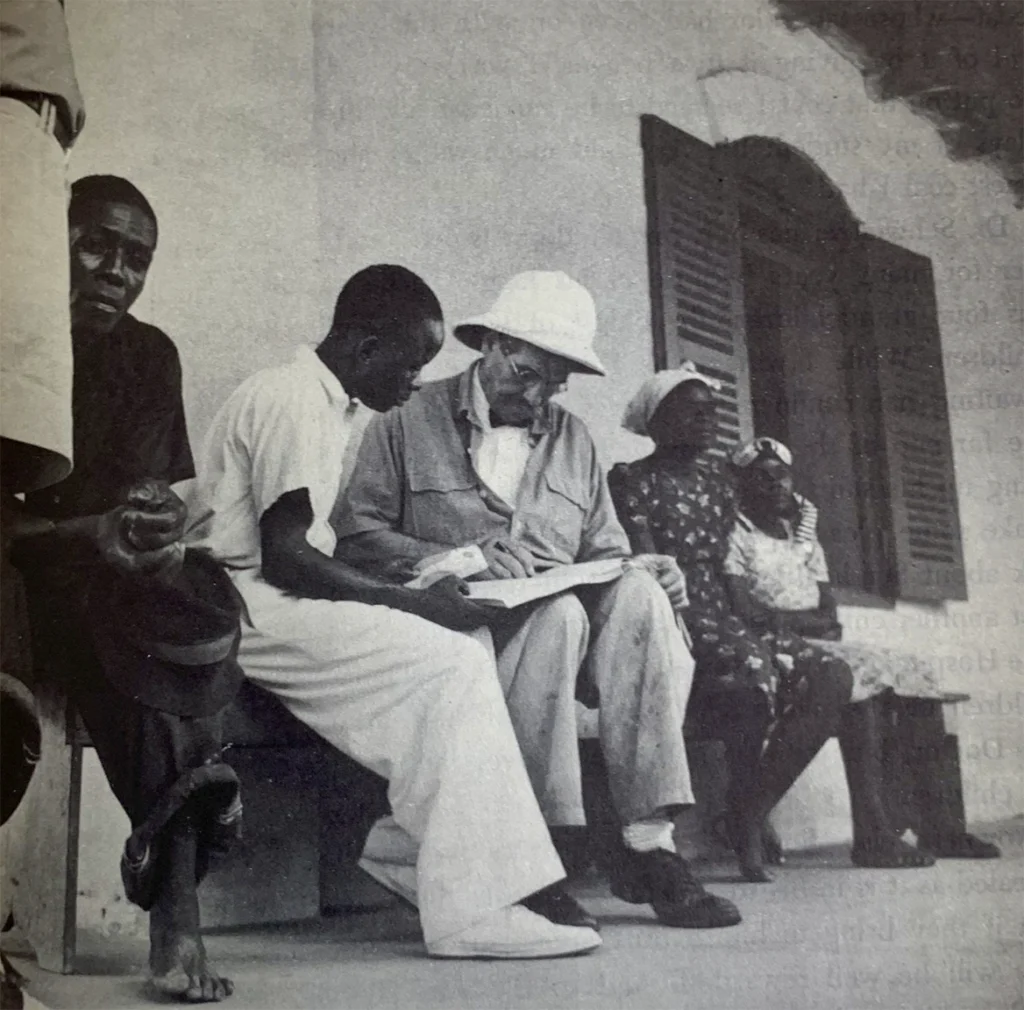

Allí comenzó su labor médica. Schweitzer atendía a personas que padecían lepra, malaria y problemas de sueño, además de operar a quienes sufrían tumores y hernias. Su esposa, Helene, por su parte, asumió funciones de enfermería y farmacia.

Vuelta a Europa

Mientras Schweitzer trabajaba en África, Europa enfrentaba los inicios de la Primera Guerra Mundial. Ni su labor ni sus recursos económicos le sirvieron de mucho ante esa nueva realidad: tanto él como su esposa fueron arrestados. Gracias al apoyo de la comunidad africana lograron ser liberados y reanudaron, por un tiempo más, sus trabajos médicos.

Para comprender lo que ocurrió con ellos, es necesario recordar que estaban en África, dentro de una colonia francesa. También que Schweitzer era originario de Alsacia, una región anteriormente francesa que había pasado a formar parte del Imperio alemán tras la Guerra franco-prusiana (1870–1871), por lo que legalmente era considerado alemán. Su esposa, Helene Bresslau, también era alemana. Así pues, en el contexto de la guerra, ambos eran considerados enemigos en ese territorio.

En 1917, las autoridades francesas los enviaron de regreso a Europa y, durante 1918, fueron trasladados de una prisión a otra: Burdeos, Garaison y Saint-Rémy-de-Provence. Finalmente fueron liberados, y Schweitzer regresó a su tierra natal, Alsacia. Sin embargo, toda aquella experiencia había deteriorado su salud física. Debió someterse a varias operaciones y enfrentó, además, una dura situación económica. Para recuperarse, trabajó como asistente en el hospital de Estrasburgo y también retomó su labor pastoral en la iglesia de San Nicolás.

Una experiencia particularmente dolorosa lo marcó en esta etapa: la noticia de la muerte de su madre. Schweitzer había partido en 1913 en medio de sus severos reproches por la decisión que tomó. La relación madre e hijo necesitaba una reconciliación que nunca llegó: ella murió en 1916, atropellada accidentalmente por un grupo de soldados alemanes.

No obstante, también llegaron motivos de alegría. En enero de 1919, nació su hija Rhena. Adicionalmente, nuevas oportunidades se abrieron gracias al arzobispo Nathan Söderblom, quien le brindó la posibilidad de difundir su obra literaria y ejercer su don musical a través de conferencias y conciertos. En este período también escribió varios libros que se sumaron a su producción anterior.

Entre África y Europa

Durante la década de 1920, el contexto internacional había cambiado y se le presentó a Schweitzer la posibilidad de regresar a su antigua misión. Así emprendió su segundo viaje a Lambaréné, donde permaneció entre 1924 y 1927. Durante esa estancia, sin embargo, recibió dos noticias tristes: la muerte de su padre, Ludwig, en 1925, y la de su suegro, Harry, en 1926.

A partir de entonces, Schweitzer alternó su vida entre África y Europa. Por ejemplo, entre 1927 y 1929 estuvo en Estrasburgo trabajando para recaudar fondos. A lo largo de su vida realizó alrededor de 14 viajes de ida y vuelta, lo que evidenciaba un compromiso fiel con la causa humanitaria que había abrazado.

A pesar de los factores personales y de las dificultades de su tiempo, Schweitzer nunca renunció a su misión africana. Pasó largas temporadas allí, especialmente entre 1939 y 1948, y luego entre 1959 y 1965. Uno de los grandes testimonios de su labor en África es su libro Entre el agua y la selva virgen: relatos y reflexiones de un médico en la selva del África ecuatorial, que fue publicado en 1923.

Últimos años

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la vida de Schweitzer experimentó nuevos cambios. Su esposa, Helene —que además era de ascendencia judía—, tuvo que emigrar a Suiza y regresó a África en 1941.

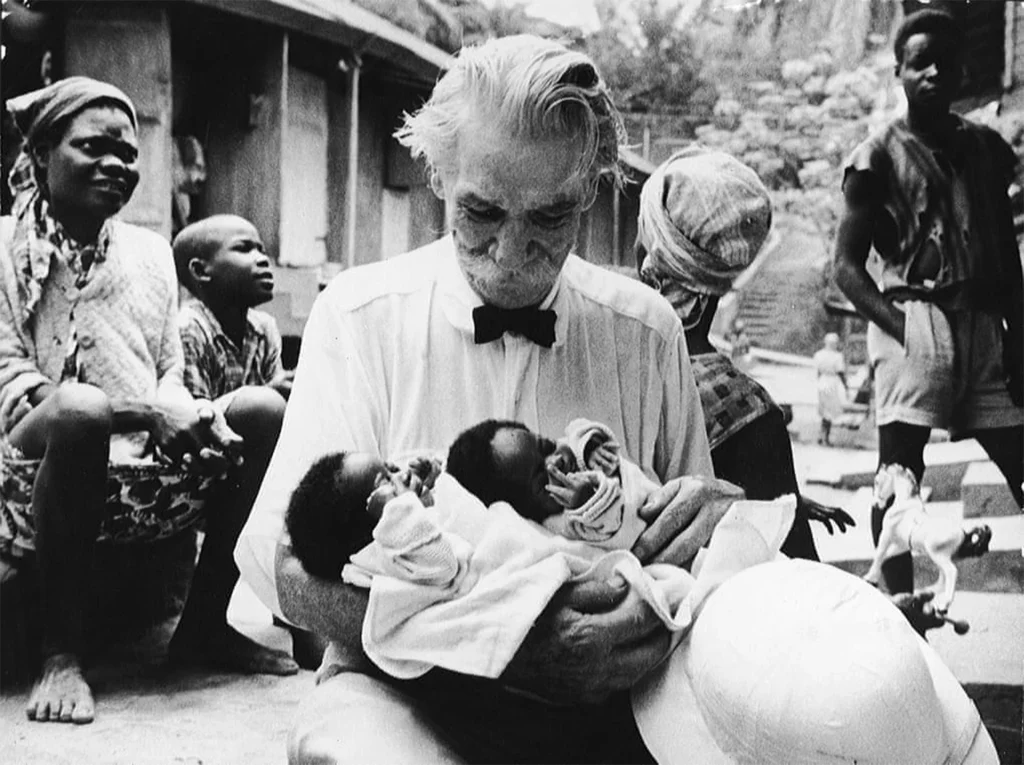

Durante los años de la posguerra, Schweitzer fue ampliamente reconocido y galardonado. La revista Time lo llamó “el hombre más grande del mundo”. La Universidad de Chicago le otorgó un doctorado honoris causa; en 1952, el Instituto Francés lo eligió miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas; y en 1953, recibió el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, esos años de reconocimiento también estuvieron marcados por el dolor: en junio de 1957, murió su esposa en Suecia.

Los últimos años de Schweitzer transcurrieron lejos de su tierra natal, pero en el lugar donde había elegido servir la mayor parte de su vida: Lambaréné. Falleció el 4 de septiembre de 1965. Los homenajes que recibió del pueblo africano fueron extraordinarios: más de tres meses de agradecimientos y honores.

Schweitzer quedó en la memoria colectiva como un humanitario que dedicó su vida al servicio voluntario. Por ello, su figura trasciende el ámbito religioso y se proyecta también en el campo social y humanitario como la de un gran hombre del siglo XX, apodado “San Schweitzer”.

La búsqueda histórica de Jesús

Fue durante los siglos XVIII y XIX que se desarrolló una profunda investigación histórica sobre Jesús. Entre otros factores, una de las motivaciones que justificó esta empresa fue el intento de conocerlo desde una perspectiva histórica y científica (siendo ambos criterios propios de la modernidad) con el fin de dejar de lado el marco de la interpretación creyente y dogmática de la tradición cristiana.

El trabajo fue llevado a cabo por un abanico diverso de autores que, a partir de fuentes y métodos históricos buscaron descubrir y desenterrar la imagen original de Jesús —la única posible, según ellos, gracias a los métodos científicos modernos—. Ya no era tiempo de conformarse con lo que se había dicho y creído sobre Él y otros personajes: había que preguntarse, desde el análisis científico e historiográfico, cómo fue realmente. Así surgió la distinción entre el Jesús transmitido por la tradición y el llamado “Jesús de la historia”, que era resultado de la investigación crítica.

Uno de los problemas de esta “búsqueda”, que suele denominarse la “primera” o “antigua búsqueda”, fue la presentación de un Jesús con un perfil racionalista, modernista, naturalista y moralista. El Jesús de esta etapa fue, en todo sentido, un Jesús propio de la era de la Ilustración y de la teología liberal moderna. Esta primera investigación se extendió desde el siglo XVII hasta comienzos del siglo XX. Quien se dedicó a rastrear este proceso y, al mismo tiempo, demostrar su fracaso, fue Schweitzer.

La extensa investigación de Schweitzer, iniciada cuando era estudiante y concluida en 1906, sigue siendo hoy un esfuerzo pionero en este campo. Como él mismo señaló, contaba con todas las obras relevantes sobre el tema, lo que le permitió leerlas, analizarlas y presentarlas, ofreciendo una visión amplia —aunque no exenta de sus propios prejuicios— de cada una. Su trabajo se centró en las figuras decisivas de esta antigua búsqueda: Reimarus, Paulus, Venturini, Strauss, Bauer, Renan, Keim, Holtzmann y Wrede, entre otros.

Además, articuló su análisis en torno a tres disyuntivas fundamentales: lo histórico o lo sobrenatural; la tradición sinóptica o la de Juan; y la escatología o la ausencia de escatología. Schweitzer fue claro al concluir que, según su investigación, esta primera búsqueda había fracasado porque presentó a un Jesús extraño a Sí mismo, a su mundo y a su mensaje: un Jesús moderno, moralista, despojado de su judaísmo y de su enraizamiento en las tradiciones proféticas y escatológicas de Israel. Este Jesús reflejaba, más bien, la imagen que sus investigadores querían proyectar, una imagen que encajaba perfectamente dentro del marco intelectual de la modernidad.

No obstante, no todo fue un fracaso. Algunos investigadores —aunque pocos— ya habían advertido que Jesús debía ser comprendido dentro de su propio contexto histórico. Así, junto con Schweitzer, autores como Weiss y Wrede presentaron una imagen apocalíptica y judía de Jesús y de su mensaje escatológico del Reino. Jesús dejaba de ser un hombre moderno o un simple reformador social. Sin embargo, sus conclusiones también resultaron insuficientes, y el desarrollo posterior de la investigación así lo demostró.

Finalmente, para Schweitzer parecía imposible lograr un acercamiento histórico pleno a la figura de Jesús. Su misión y Su mensaje sobre el Reino terminaron, según su interpretación, en una especie de fracaso: el Reino y el fin no llegaron. Ante este escándalo, sus discípulos recurrieron a escribir los Evangelios y a la formación de la Iglesia. Por lo tanto, para el hombre moderno, según Schweitzer, lo histórico sobre Jesús no es lo más relevante, sino su espíritu, que inspira, llama y encuentra a las personas en el mundo. Aparentemente, el único acercamiento posible a Jesús, según estas conclusiones, es de tipo moral y místico, lo que evidencia un nuevo influjo de la herencia liberal.

El trabajo investigativo de Schweitzer, aunque insuficiente para motivar una nueva ola de búsqueda en su momento, sí logró sentar un fundamento sólido: la vida de Jesús debe ser leída en Su tiempo, dentro del marco escatológico de Su mensaje sobre el Reino de Dios. Estos puntos, que más tarde serían objeto de nuevas evaluaciones, se convirtieron en referencias fundamentales para posteriores investigaciones.

Hoy, en el contexto de la investigación contemporánea, resulta inconcebible estudiar la figura de Jesús al margen de Su judeidad, Su identidad escatológica y Su mensaje sobre el Reino de Dios.

Referencias y bibliografía

Out of My Life and Thought. An Autobiography de Albert Schweitzer (The Johns Hopkins University Press: North Charles Street, Baltimore, 1998).

Albert Schweitzer. Eibe Biografie des Nils Ole Oermann (Verlag C. H. Beck: München, 2013).

Albert Schweitzer : La compassion et la raison de Arnold Matthieu (Editions Olivetan : Lyon, 2015).

Albert Schweitzer in Thought and Action. A Life in Parts de James Carleton Paget y Michael J. Thate (Syracuse University Press: New York, 2016).

The Legacies of Albert Schweitzer reconsidered, editado por Izak Spangenberg y Christina Landman (Aosis: Sounth Africa, 2016).

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |