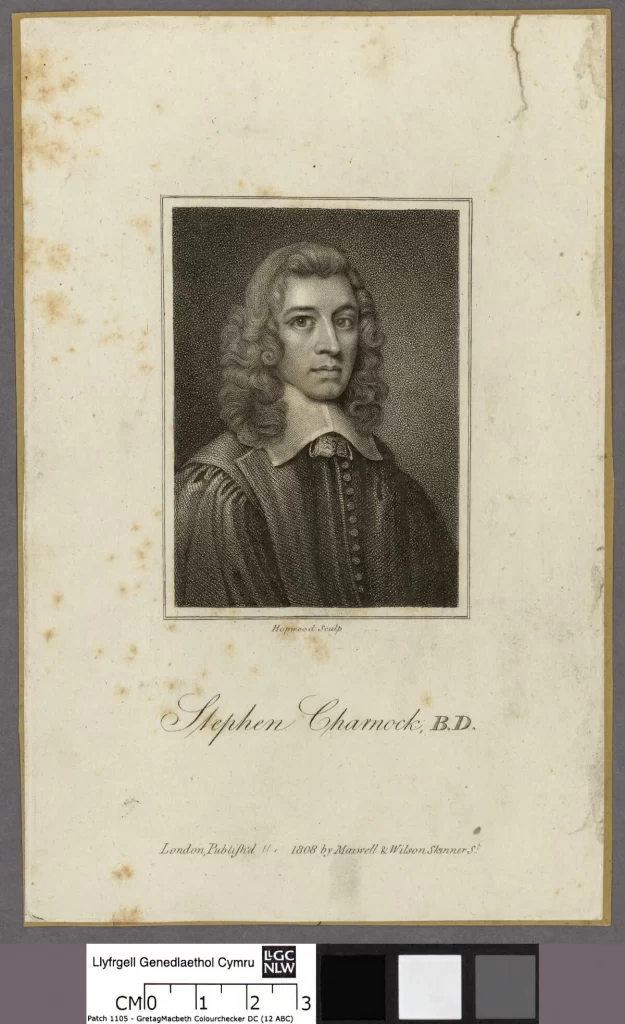

Stephen Charnock, nació en el año 1628, en la parroquia de St. Katharine Cree, Londres. Su padre, Richard Charnock, ejercía como abogado en el Tribunal de Cancillería y descendía de una familia muy antigua de Lancashire. Tras un curso de estudios preparatorios, Stephen ingresó muy joven en el Emmanuel College de Cambridge, donde recibió clases del célebre Dr. William Sancroft, que más tarde sería arzobispo de Canterbury. Aunque hay demasiadas razones para temer que los colegios rara vez resulten ser los lugares de nacimiento espiritual de los jóvenes que asisten a ellos, en este caso fue de otro modo. El Espíritu Soberano, que obra donde y como quiere, había determinado que este joven, mientras proseguía sus primeros estudios, experimentara ese cambio esencial de corazón que, además de proporcionarle un gran consuelo personal, no podía dejar de ejercer una influencia saludable en todas sus investigaciones futuras, santificar cualquier conocimiento que adquiriera en adelante y prepararle para ser eminentemente útil a miles de sus semejantes. A este importante acontecimiento podemos atribuir con seguridad la eminencia que alcanzó más tarde, tanto como predicador como teólogo, ya que de este modo tuvo un estímulo para el esfuerzo, un motivo para una aplicación vigorosa e incesante, que no podría haber existido de otro modo.

Al salir de la Universidad pasó algún tiempo en una familia privada, ya fuera como preceptor o con el propósito de prepararse mejor para cumplir con los solemnes y arduos deberes de la vida pública, en la que estaba a punto de entrar. Poco después, justo cuando estalló la Guerra Civil en Inglaterra, comenzó sus labores oficiales como ministro, en algún lugar de Southwark. No parece haber permanecido mucho tiempo en esta situación; pero por breve que fuera su ministerio allí, no estuvo del todo exento de frutos. Aquel que había convertido al propio estudiante, cuando aún era joven, en objeto de operaciones salvadoras, se complació también en dar eficacia a los primeros esfuerzos del joven pastor por ganar almas para Cristo. Varios individuos de su primer cargo fueron llevados a reconocerlo como su padre espiritual. No es éste un caso aislado del ministerio temprano de un individuo que recibe ese rostro de lo alto que ha sido negado a los trabajos de sus años más maduros. Una circunstancia ésta, llena de aliento para aquellos que, en los días de la juventud, están entrando con mucho temor y temblor en el servicio en la viña del Señor. En el momento en que se sientan impulsados a exclamar con mayor vehemencia: “¿Quién basta para esto?” Dios puede animarlos con confirmaciones prácticas de la verdad de que su suficiencia proviene de Él.

En 1649, Charnock se trasladó de Southwark a Oxford, donde, gracias al favor de los visitadores parlamentarios, obtuvo una beca en el New College y, no mucho después, como consecuencia de sus propios méritos, fue nombrado Maestro de Artes. Sus singulares dotes y sus incansables esfuerzos atrajeron tanto la atención y se granjearon la aprobación de los doctos y piadosos miembros de la Universidad que, en 1652, fue elevado a la dignidad de Proctor Principal, cargo que continuó desempeñando hasta 1656, y cuyas obligaciones desempeñó de un modo que le honró a él y benefició a la comunidad por igual.

Cuando expiró el período de su proctectorado, fue a Irlanda, donde residió con la familia de Mr Henry Cromwell, que había sido nombrado por su padre, el Protector, para el gobierno de ese país. Es notable cómo muchos de los eminentes teólogos, tanto de Inglaterra como de Escocia, han pasado parte de su tiempo en Irlanda, ya sea como capellanes del ejército o como refugiados del fanatismo perseguidor. Charnock parece haber ido allí en calidad de capellán del gobernador, un cargo que, al menos en su caso, no fue sinecura. Durante su residencia en Dublín, parece haber ejercido su ministerio con gran regularidad y celo. Se nos dice que predicaba todos los días del Señor, con gran aceptación, a un público compuesto por personas de diferentes confesiones religiosas y de distintos estratos sociales. Su talento y valía atraían a los miembros de otras iglesias, y su conexión con la familia del Gobernador aseguraba la asistencia de personas de rango. Su ministerio fue muy apreciado y aplaudido, y es de esperar que para algunos de ellos también fuera una bendición. Pero incluso muchos que no respetaban su piedad, y que no cosecharon ningún beneficio salvador de su predicación, fueron incapaces de contener su admiración por su erudición y sus dones. Estudiando a la vez para ser un “ejemplo para el rebaño” y para “caminar dentro de su casa con un corazón perfecto”, sus cualidades, tanto públicas como privadas, sus apariciones, ya fuera en el púlpito o en el círculo doméstico, le granjearon la estima de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Se cree que el título honorífico de Bachiller en Divinidad que poseía le fue otorgado por el Trinity College de Dublín durante su residencia en esa ciudad.

La restauración de Carlos, en 1660, puso fin al ministerio de Charnock en Irlanda y le impidió reanudarlo en otros lugares durante un tiempo considerable. Ese acontecimiento, que condujo, como no podía ser de otra manera, al restablecimiento del poder arbitrario, fue seguido, como consecuencia natural, por la expulsión de muchos de los ministros más piadosos que jamás hayan existido. Entre ellos se encontraba el excelente individuo del que estamos hablando ahora. Por consiguiente, aunque a su regreso a Inglaterra fijó su residencia en Londres, no se le permitió desempeñar allí ningún cargo pastoral. Sin embargo, continuó persiguiendo sus estudios con ardor, y ocasionalmente ejerció sus dones de manera privada durante quince años, durante los cuales realizó algunas visitas al continente, especialmente a Francia y Holanda.

Por fin, en 1675, cuando las restricciones del gobierno se relajaron, aceptó el llamado de una congregación de Crosby Square, para ser co-pastor con el reverendo Thomas Watson, el ministro expulsado de St. Stephen's, Walbrook, quien, poco después del Acta de Uniformidad, había reunido una iglesia en ese lugar. El Sr. Watson era un eminente teólogo presbiteriano, y la sociedad que él contribuyó a fundar se convirtió más tarde, bajo el ministerio del Dr. Grosvenor, en una de las más florecientes de la ciudad, tanto en número como en riqueza. No carecerá de interés insertar aquí unas breves notas sobre el lugar de culto que ocupó esta congregación, que fue el escenario de las labores de Charnock durante la mayor parte de su ministerio y con el que concluyó su carrera oficial.

El lugar en el que se reunía esta humilde congregación presbiteriana era un gran salón de Crosby House, una antigua mansión en el lado este de Bishopgate Street, erigida por Sir John Crosby, sheriff y concejal de Londres, en 1470. Después de pasar por las manos de varios ocupantes y, entre otros, por las de Ricardo III, que la consideró apta para ser residencia real, se convirtió, hacia el año 1640, en propiedad del concejal Sir John Langham, un acérrimo presbiteriano y lealista. Posteriormente, un calamitoso incendio dañó el edificio hasta el punto de hacerlo inadecuado para ser una residencia familiar; pero el vestíbulo, famoso por su magnífico techo de roble, escapó felizmente a la conflagración y se convirtió en una casa de reuniones para la congregación del señor Watson, de la que se supone que era miembro el propietario. La estructura, aunque muy deteriorada, todavía existe, y se dice que se considera uno de los ejemplares más perfectos de la arquitectura doméstica del siglo XV que quedan en la metrópoli. Pero, como ilustración de las vicisitudes que tales edificios están destinados a sufrir, se puede decir que Crosby Hall, después de haber sido testigo de los esplendores de la realeza, y consagrado a las solemnidades del culto divino, fue últimamente tal vez todavía dedicado a los usos inferiores, si no innobles, de un empaquetador de lana.

Después de decir tanto sobre el edificio, unas palabras sobre la congregación que se reunió durante años bajo su techo abovedado no pueden considerarse inapropiadas. Fue fundada, como ya hemos dicho, por el reverendo Thomas Watson, ministro expulsado de St. Stephen's, Walbrook. Esto ocurrió en 1662, y Charnock fue colega del señor Watson durante cinco años. Al señor Watson le sucedió el hijo de un ministro expulsado, el reverendo Samuel Slater, que desempeñó las tareas pastorales con gran habilidad y fidelidad durante veinticuatro años, y cerró su ministerio y su vida con esta solemne frase patriarcal dirigida a su pueblo: “Os exhorto ante Dios a que os preparéis para encontrarme en el día del juicio, como mi corona de alegría; y que no falte ninguno de vosotros a la diestra de Dios”. El Dr. Benjamin Grosvenor sucedió al Sr. Slater. Se dice que su singular perspicacia, su elegante forma de hablar, su viva imaginación y su ferviente devoción aseguraron a la congregación un mayor grado de prosperidad del que nunca antes había disfrutado. Se conserva un grato recuerdo de uno de los discursos más conmovedores que jamás se hayan compuesto, pronunciado por él en este salón sobre “El temple de Cristo”. En este discurso se presenta al Salvador, a modo de ilustración de su propio mandato de que “el arrepentimiento y la remisión de los pecados deben ser predicados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén”, como dando a los Apóstoles instrucciones de cómo deben proceder para llevar a cabo este requisito. Entre otras cosas, se les representa diciéndoles:

Id a todas las naciones y ofreced esta salvación mientras vais; pero para que la pobre casa de Israel no se crea abandonada a la desesperación, la simiente de Abraham, mi antiguo amigo; tan crueles y despiadados como han sido, id, hacedles la primera oferta de gracia; que los que golpearon la roca, beban primero de sus refrescantes corrientes; y los que extrajeron mi sangre, sean bienvenidos a su virtud curativa. Diles que, como fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, así, si se reúnen, seré todavía su pastor. Aunque despreciaron las lágrimas que derramé sobre ellos, e imprecaron que mi sangre cayera sobre ellos, diles que fue por ellos que derramé ambas cosas; para que con mis lágrimas pudiera ablandar sus corazones hacia Dios, y con mi sangre pudiera reconciliar a Dios con ellos... Diles que has visto las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, y las heridas de la lanza en mi costado; y que esas marcas de su crueldad están tan lejos de darme pensamientos vengativos, que, si se arrepintieran, cada herida que me han hecho habla en su favor, suplica al Padre la remisión de sus pecados, y me permite concedérsela... No, si os encontráis con ese pobre desgraciado que me clavó la lanza en el costado, decidle que hay otro modo, un modo mejor, de llegar a mi corazón. Si se arrepiente, y mira a quien ha traspasado, y se lamenta, le acogeré en el mismo seno que ha herido; encontrará en la sangre que derramó una amplia expiación por el pecado de haberla derramado. Y decidle de mi parte que me causará más dolor y disgusto al rechazar este ofrecimiento de mi sangre que cuando la derramó por primera vez.

En la vejez del Dr. Grosvenor, a pesar de que era asistido, de vez en cuando, por eminentes teólogos, la congregación comenzó a declinar. Después de su muerte, el Dr. Hodge y el Sr. Jones ocuparon sucesivamente el cargo pastoral, pero, bajo el ministerio de este último, la iglesia se había debilitado tanto que, al expirar el contrato de arrendamiento en 1769, los miembros acordaron disolverse y fueron absorbidos gradualmente por otras congregaciones.

De esta digresión volvemos, sólo para registrar la última circunstancia necesaria para completar este breve esbozo. La muerte de Charnock tuvo lugar el 27 de julio de 1680, cuando tenía cincuenta y tres años. Los detalles que nos han llegado de este acontecimiento, como los de las otras partes de su historia, son escasos, pero nos permiten señalar que murió en un estado de ánimo digno de su excelente carácter y de su santa vida. En ese momento, estaba dedicado a dar a su pueblo, en Crosby Hall, esa serie de “Discursos sobre la existencia y los atributos de Dios”, en los que se basa principalmente su fama como escritor. El intenso interés que se observaba que ponía en los temas que trataba, se consideraba un indicio de que se estaba acercando a ese estado en el que iba a estar “lleno de toda la plenitud de Dios”. No pocas veces se le oyó expresar un anhelante deseo por aquel lugar para el que daba pruebas de estar tan bien preparado. Estas circunstancias fueron, naturalmente, consideradas como pruebas de que su poderosa mente, aunque todavía en la tierra, había comenzado a “despojarse de su mortalidad” y estaba madurando rápidamente para el paraíso de Dios. Como su muerte tuvo lugar en la casa del Sr. Richard Tymns, en la parroquia de Whitechapel, Londres, puede inferirse que su partida fue repentina. Inmediatamente después, el cuerpo fue llevado a la casa de reuniones de Crosby Square, que tantas veces había sido escenario de sus oraciones y predicaciones. Desde allí, acompañado por una larga comitiva de dolientes, fue trasladado a la iglesia de San Miguel, Cornhill, donde fue depositado junto a la Torre, bajo el campanario. El sermón fúnebre fue predicado por su antiguo amigo y compañero de estudios en Cambridge, el Sr. John Johnson, a partir de estas apropiadas palabras: “Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre”.

Tal es un esbozo de los hechos, hasta donde se conocen, de la vida de este gran hombre. No hay, es cierto, ninguno de esos sucesos sorprendentes e incidentes maravillosos en la narración, que atraen la atención de la multitud, y que son tan gratificantes para aquellos que están en busca de emoción más que de edificación. Pero que no se piense que, por esta razón, la narración debe estar desprovista de materiales para la mejora personal. Si las ventajas que se derivan de una biografía son proporcionales al grado en que el carácter y las circunstancias del sujeto se asemejan a las del lector, se puede esperar que un mayor número, al menos, obtenga beneficios de una vida, cuyos incidentes son más comunes, en la medida en que hay comparativamente pocos, cuyos acontecimientos de la historia son de una descripción extraordinaria y deslumbrante. Cuando un personaje, para usar el lenguaje de un profundo juez de la naturaleza humana,

Cuando se describe fiel y minuciosamente un personaje escogido entre las filas ordinarias de la vida, no es necesario ningún esfuerzo para permitirnos ponernos en la misma situación; acompañamos al sujeto de la narración con un interés que no disminuye por la distancia, ni se ve menoscabado por la diferencia de circunstancias; y, de los esfuerzos con que superó las dificultades y venció las tentaciones, extraemos las lecciones prácticas más útiles. Aquel que desea fortalecer su virtud y purificar sus principios, siempre preferirá lo sólido a lo especioso; estará más dispuesto a contemplar un ejemplo de la piedad y bondad sin ostentación que todos los hombres pueden obtener, que de esos logros extraordinarios a los que pocos pueden aspirar; ni es la marca de un gusto superior, sino más bien vulgar y superficial, no considerar nada como grande o excelente sino aquello que brilla con títulos, o es elevado por el rango.

Intentemos describir el carácter de Charnock.

Las cualidades mentales por las que más se distinguía como hombre eran el juicio y la imaginación. La facultad de razonar, naturalmente fuerte, fue mejorada por el entrenamiento diligente y el ejercicio habitual. Sobresalía en gran medida en el trazado de las relaciones y tendencias de las cosas; podía comparar y contrastar con admirable facilidad y hermosa discriminación; y sus deducciones, como era de esperar, eran generalmente sólidas y lógicas. El juicio era, en efecto, la facultad que presidía la suya, como debería serlo en todas las mentes.

Las cualidades más importantes del intelecto se unieron en él a una brillante fantasía. De este modo, pudo adornar los materiales más sólidos del pensamiento con los atractivos matices del genio inventivo. Su fina y rebosante imaginación, siempre bajo el estricto control de la razón y la virtud, se dirigía uniformemente a los propósitos más importantes. Este departamento de los fenómenos mentales, debido a los abusos de que es objeto, tiende a ser infravalorado; sin embargo, si éste fuera el lugar apropiado, no sería difícil demostrar que la imaginación es una de las facultades más nobles de que ha sido dotado el hombre, una facultad, en efecto, cuyo uso sano y apropiado no sólo es necesario para la existencia de la simpatía y otros afectos sociales, sino que también está íntimamente relacionada con esos ejercicios superiores del alma, por los que los hombres son capaces de comprender las cosas que no se ven y que son eternas. La imaginación de Charnock era, bajo la más cautelosa y hábil administración, la sierva, no la señora de su razón y, sin duda, tendía, en no pequeña medida, a liberar su carácter de ese frío y contraído egoísmo que suele predominar en aquellos que carecen de esta cualidad; a impartir una generosa calidez a su trato con los demás; y a arrojar sobre sus composiciones como autor un brillo animador y delicioso.

Estas cualidades mentales estaban asociadas con hábitos de intensa aplicación y perseverante diligencia, que tendían a vigorizar sus poderes originales y le permitían aprovecharlos al máximo. Al vigor original de sus facultades hay que añadir el que le proporcionó la cultura. Charnock era un hombre muy culto. Como señalaron los primeros editores de sus obras, no sólo era “una persona de excelentes facultades, fuerte razón, gran juicio y curiosa fantasía”, sino “de grandes mejoras y aprendizaje general, ya que durante toda su vida fue un estudiante muy diligente y metódico”. Alumno de las dos universidades inglesas, puede decirse que se nutrió de cada una de estas generosas madres. Tenía fama de ser un erudito general; sus adquisiciones no se limitaban en absoluto a la literatura de su profesión. No sólo tenía un gran conocimiento de las lenguas originales de las Escrituras, sino que había alcanzado logros considerables en el estudio de la medicina; y, de hecho, apenas había rama del saber con la que no estuviera familiarizado. Todas sus facultades mentales se vieron así fortalecidas y refinadas por una disciplina juiciosa y, como veremos más adelante, sabía muy bien cómo dedicar sus tesoros, ya fueran originales o adquiridos, al servicio del Redentor; y consagrar las más ricas reservas de genio natural y logros educativos, poniéndolas todas al pie de la Cruz.

Pero lo que daba el toque final al carácter intelectual de Charnock no era el predominio de una cualidad en particular, sino la unión armoniosa y bien equilibrada de todas ellas. Percepción aguda, buen juicio, sentido masculino, imaginación brillante, hábitos de reflexión y un completo dominio sobre la sucesión de sus pensamientos, se combinaban en ese orden agradable y esa debida proporción que constituyen una mente bien regulada. No había, en su caso, nada de ese desarrollo desproporcionado de una facultad particular, que, en algunos casos, sirve, como un resplandor abrumador, para oscurecer, si no casi para apagar el esplendor del resto. Las diversas facultades de su alma, por usar una figura, más bien brillaban como muchas estrellas centelleantes, desde el firmamento tranquilo y claro de su mente, cada una proporcionando su tributo asignado de luz, y contribuyendo al brillo sereno y solemne del conjunto. Como se ha dicho de otro, así puede decirse de él: “Si es raro encontrar un individuo cuyas facultades mentales estén tan admirablemente equilibradas, en el que ninguna facultad tirana usurpe el dominio sobre el resto, o erija un despotismo sobre las ruinas de la república intelectual; aún más raro es encontrar una mente así en unión con las cualidades mucho más elevadas de la excelencia religiosa y moral”.

Tampoco las cualidades morales de Charnock eran menos estimables que las intelectuales. Fue un hombre eminentemente santo, distinguido a la vez por su pureza personal, su equidad social y su devoción habitual. Temprano en el tema de la gracia salvadora, fue en su propia persona un excelente ejemplo de la armonía de la fe, con la filosofía de los sentimientos morales. Sentía firmemente que aunque “no estaba sin ley para Dios”, estaba sin embargo “bajo ley para Cristo”. Los motivos por los que actuaba en cada departamento del deber moral eran motivos evangélicos; y tan completamente estaba imbuido del espíritu, tan completamente bajo el poder del evangelio, que todo lo que hacía, por humilde que fuera en la escala del deber moral, “servía al Señor Cristo”. El principio regulador de toda su vida está encarnado en el mandato apostólico: “Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres”. Los diversos talentos de que estaba dotado por el Dios de la naturaleza, estaban todos presididos por una piedad iluminada y de tono profundo, por la que era deudor de la gracia soberana de Dios en el Señor Jesucristo. Fue esto lo que dio la nota clave de la armonía intelectual y moral a la que nos hemos referido como un rasgo prominente de su carácter. Esto a la vez dirigía cada facultad a su objeto apropiado, y regulaba la medida de su ejercicio. La devoción era el elemento mismo en el que vivía, respiraba y tenía su ser. La comunión devota con la Excelencia Suprema, la contemplación de temas celestiales y la preparación para un estado superior del ser, constituían los placeres más verdaderos de su existencia, lo elevaban muy por encima del control de la naturaleza meramente sensible y animal, y le aseguraban un reposo mental imperturbable, que en sí mismo no era sino un antepasado de lo que le esperaba en la región despejada de la gloria. Su devoción no era pasajera ni meramente ocasional; era habitual y profunda, extendiendo su influencia plástica y santificadora a cada rasgo del carácter y a cada acontecimiento de la vida; dictando a la vez incesantes esfuerzos por el bienestar del hombre e intensos deseos por la gloria de Dios; y asegurando la más rara de todas las combinaciones, una estrecha comunión con el futuro y lo eterno, y el cumplimiento ocupado y concienzudo de los deberes ordinarios de la vida diaria.

Su temperamento natural parece haber sido reservado, y sus modales graves. Considerando las ventajas que se derivan de la sociedad general como insuficientes para compensar la pérdida de las que se adquieren con el retiro, cultivó el conocimiento de pocos, y estos pocos eran los más inteligentes y piadosos, con quienes, sin embargo, dejando de lado su natural retraso, solía ser perfectamente afable y comunicativo. Pero sus mejores y más apreciados compañeros eran sus libros, de los que había conseguido una valiosa aunque selecta colección. Con ellos mantenía un trato frecuente y familiar. Gran parte de su tiempo, en efecto, lo pasaba en su estudio; y cuando las llamadas del deber ineludible le obligaban a abandonarlo, tan empeñado estaba en recuperar el tiempo, que, no contento con apropiarse de las horas normalmente dedicadas al sueño, cultivaba el hábito de pensar mientras paseaba por las calles. Tanto éxito tuvo en sus esfuerzos de abstracción, que, en medio de las escenas más concurridas y atractivas, podía apartar fácilmente su mente de las vanidades que solicitaban su atención, y entregarse a la reflexión profunda y a la meditación útil. Las producciones de su pluma, y el carácter de sus servicios en el púlpito, daban amplia evidencia de que las horas de retiro no eran dedicadas ni a la vacuidad frívola ni a la pereza autoindulgente, sino al cultivo industrioso de sus facultades, y a la preparación concienzuda para el deber público. No se contentaba, como muchos, con la mera reputación de ser un interno; por el contrario, se empeñaba en dar los frutos de un estudiante aplicado. Siempre había un día de la semana en el que hacía ver que los demás no estaban mal empleados. Sus ministraciones sabáticas no eran las insípidas efusiones sueltas de unas pocas horas de preparación descuidada, sino más bien los productos sustanciales, bien ordenados y bien compactados de mucho pensamiento intenso y profunda reflexión. “Si hubiera sido menos aplicado en su estudio”, dicen sus editores pintorescamente, “habría sido menos querido en el púlpito”.

Para una persona de estos hábitos tan estudiosos, es fácil imaginar la angustia que debió causarle que su biblioteca fuera barrida de su lado. En la terrible desgracia que se abatió sobre la metrópoli en 1666, conocida desde entonces como “el incendio de Londres”, todos los libros de Charnock fueron destruidos. Sólo aquellos que conocen por experiencia la fuerza y el carácter sagrado del afecto con que el verdadero estudiante considera a esos amigos silenciosos pero instructivos que ha atraído a su alrededor poco a poco; con los que ha cultivado una larga e íntima amistad; que siempre están a mano con su valiosa ayuda, consejo y consuelo, cuando se necesitan; que, a diferencia de otros compañeros menos juiciosos, nunca se inmiscuyen en él contra su voluntad; y con cuyas miradas y posturas, a medida que descansan en sus lugares a su alrededor, se ha familiarizado tanto, que no le resulta difícil llamar su atención cuando está ausente, o ir directamente a ellos en la oscuridad sin riesgo de equivocarse. Algunos pueden estar dispuestos a sonreír ante este amor por los libros. Pero, ¿dónde está el erudito que lo haga?

¿Dónde está el hombre de letras que, por un solo instante, pondría las mansiones señoriales y las grandes propiedades de los “hijos de la tierra” en comparación con sus propios estantes bien cargados? ¿Dónde está el estudiante que, al contemplar las paredes de su estudio, no es consciente de una satisfacción mayor y mejor que la que jamás sintió un terrateniente al inspeccionar sus campos y céspedes, una satisfacción que casi inconscientemente busca desahogo en la exclamación: “¡Mi biblioteca! ¡Un ducado lo suficientemente grande!”? Así, y sólo así, puede juzgarse cuáles debieron de ser los sentimientos de Charnock cuando descubrió que sus apreciados volúmenes se habían convertido en un montón de cenizas humeantes. El compasivo pesar sólo se hace más intenso cuando se piensa que, con toda probabilidad, muchos manuscritos valiosos perecieron en la conflagración.

Charnock destacó como predicador. Este es un oficio que, ya sea en cuanto a su origen, naturaleza, diseño o efectos, será difícil sobrevalorar. La relación que guarda con la salvación de las almas inmortales le confiere un interés abrumadoramente trascendental. Nuestras observaciones anteriores servirán para mostrar cuán bien calificado estaba aquel de quien ahora hablamos para actuar en esta más elevada de todas las capacidades en las que se requiere que el hombre sirva. Sus dotes mentales y morales, sus adquisiciones educativas, su seriedad habitual, su imaginación santificada y su fe vigorosa, le capacitaban preeminentemente para desempeñar con habilidad y efecto los deberes de un heraldo de la Cruz. De su estilo de predicación podemos formarnos una idea bastante exacta a partir de los escritos que ha dejado, todos ellos transcritos de las notas de sus sermones. De ello se deduce que sus discursos, aunque sobresalían por su sólida divinidad y fuerza argumentativa, no carecían en absoluto de sentido práctico, pues se dirigían más al entendimiento que al corazón de sus oyentes. Nada, se ha dicho con justicia, “puede ser más vigoroso que su razonamiento, nada más conmovedor que sus aplicaciones”. Aunque era capaz de desentrañar con gran agudeza y juicio las complejidades de una cuestión sutil en la polémica, no podía con menos destreza y habilidad dirigirse a los asuntos de la vida cristiana, o a la casuística de la experiencia religiosa. Sus sermones se caracterizan por su claridad, su convincente contundencia, su gran sabiduría, su intrépida honestidad y su afectuosa seriedad.

A esto hay que añadir que su predicación era eminentemente evangélica. Tan profundamente impregnados de verdad evangélica estaban sus discursos, que, al igual que el Libro de la Ley de antaño, podría decirse que estaban salpicados de sangre, incluso de la sangre de la expiación. La cruz era a la vez la base sobre la que apoyaba sus afirmaciones doctrinales, y el arsenal del que extraía sus apelaciones más contundentes y punzantes a la conciencia. Su objetivo no parece haber sido nunca conseguir el aplauso para sí mismo con las seductoras palabras de la sabiduría humana, revistiendo sus pensamientos con el abigarrado ropaje de un estilo afectado y magnífico, o recurriendo a los trucos de una oratoria inflada y meretricia. Su única ambición parece haber sido “apartar a los pecadores del error de sus caminos”; y para este fin, sabiamente juzgó que nada era tan adecuado como “sostener las palabras de vida eterna” en su simplicidad y poder nativos, y en un espíritu de sincera y ardiente devoción. Su objetivo era mover a sus oyentes, no hacia sí mismo, sino hacia su Maestro; no suscitar expresiones de admiración por el mensajero, sino hacer que el mensaje influyera en la salvación de aquellos a quienes era entregado; no agradar, sino convertir, a sus oyentes; no hacer cosquillas a su fantasía, sino salvar el alma de la muerte, y así ocultar una multitud de pecados.

El carácter de su predicación, es cierto, estaba adaptado a las clases más altas e inteligentes; sin embargo, no era del todo inadecuado para aquellos de rango y pretensiones más humildes. Podía tratar los misterios del evangelio con gran perspicacia y sencillez, utilizando su profunda erudición con el propósito, no de falsificar, sino de aclarar las cosas, de modo que incluso las personas de la vida ordinaria sentían que no estaba por encima de su capacidad. La energía, la gravedad y la seriedad de sus modales, especialmente cuando era joven, contribuyeron a convertirlo en un gran favorito del público y, por consiguiente, atrajo tras de sí a audiencias numerosas y profundamente interesadas, una circunstancia que, podemos suponer, era valorada por él, no por el incienso que ministraba a un espíritu de vanidad, sino por la oportunidad que le brindaba de ganar almas para el Redentor. Se nos dice que, cuando fue más avanzado en la vida, este tipo de popularidad disminuyó, como consecuencia de que se vio obligado, por una enfermedad de la memoria, a leer sus sermones, con la desventaja adicional de tener que suplir el defecto de la vista mediante el uso de un cristal. Pero el creciente peso e importancia del asunto compensaba plenamente cualquier deficiencia en la forma de predicar. Si los más huidizos de sus oyentes se retiraban, otros, entre los que se encontraban muchos de sus hermanos en el ministerio que sabían preferir la solidez al espectáculo, se agolpaban para ocupar su lugar. No consideraban un privilegio ordinario que se les permitiera sentarse devotamente a los pies de alguien tan bien cualificado para iniciarles en el conocimiento de las cosas profundas de Dios, y continuaban escuchando sus instrucciones con tanta admiración y provecho como siempre.

Sin embargo, es como escritor como Charnock es más conocido, y éste es, de hecho, el único carácter en el que ahora podemos entrar en contacto con él. Sus obras son extensas, pero, con una sola excepción, póstumas. Lo único publicado por él mismo fue la pieza sobre La pecaminosidad y la cura de los pensamientos, que apareció originalmente en el Suplemento al Ejercicio Matutino en Cripplegate. Sin embargo, fue tal la cantidad de manuscritos que dejó tras de sí a su muerte, que pronto se transcribieron dos grandes volúmenes en folio, que fueron publicados por sus amigos, los señores Adams y Veal, a quienes había confiado sus papeles. El Discurso sobre la Providencia fue el primero publicado; apareció en 1680. Los Discursos sobre la existencia y los atributos de Dios fueron los siguientes, en 1682. Siguieron los tratados sobre la Regeneración, la Reconciliación, la Cena del Señor, etc. En 1684 se publicó una segunda edición de todas las obras, en dos volúmenes, folio, y una tercera en 1702, lo que no es poca prueba de la estima que se les tenía. Varios de los tratados han aparecido de vez en cuando en forma separada, especialmente aquellos sobre la Divina Providencia, sobre la Enemistad del Hombre con Dios y sobre la Misericordia para el Jefe de los Pecadores. La mejor edición de las obras de Charnock es la publicada en 1815, en nueve volúmenes, 8vo real; con una dedicatoria prologatoria y una memoria del autor, por el reverendo Edward Parsons de Leeds.

Todos los escritos de Charnock se distinguen por su sólida teología, profundo pensamiento y viva imaginación. Participan de esa gran divinidad por la que los puritanos eran en general notables, y son, por supuesto, ortodoxos en sus afirmaciones y razonamientos doctrinales. En todas partes el lector se encuentra con las evidencias y los frutos de un pensamiento profundo, de una mente, de hecho, de inusual comprensión y energía de entendimiento, que podía penetrar con facilidad en el núcleo mismo, y sondear a placer las profundidades más hondas de los temas más abstrusos y oscuros; mientras que, a partir de las ricas reservas de una fantasía exuberante y sagrada, fue capaz de arrojar sobre sus composiciones los adornos más atractivos, y proporcionar espontáneamente las ilustraciones que eran necesarias para hacer su significado más claro, o sus lecciones más impresionantes. En una palabra, por el peso de la materia, por la energía del pensamiento, por la copiosidad de la reflexión mejorada, por la grandeza y la fuerza de la ilustración, y por la exactitud y felicidad de la expresión, Charnock es igualado por pocos y superado por ninguno de los escritores de la época a la que perteneció. El elogio pronunciado por un juez competente sobre el Tratado de los atributos, se aplica con igual justicia a todos sus otros escritos: “Perspicacia y profundidad; sutileza metafísica y simplicidad evangélica; inmensa erudición y razonamiento sencillo pero irrefragable, conspiran para hacer de esa obra una de las producciones más inestimables que jamás hayan honrado el juicio santificado y el genio de un ser humano” (Toplady).

La corrección de la composición de estas obras es notable, teniendo en cuenta que no fueron preparadas para la imprenta por el propio autor, y que debieron ser escritas originalmente en medio de escenas de distracción y agitación, derivadas de los acontecimientos de la época. Esta última circunstancia puede explicar el vigor varonil que las caracteriza, pero sólo hace que su exactitud y pulcritud sean aún más maravillosas. Sólo el refinamiento del gusto y una amplia erudición pueden explicar la corrección, la soltura y la elegancia del estilo, tan libre de toda verborrea y torpeza, que caracterizan a estas producciones. Había gigantes en la literatura de aquellos días, y Stephen Charnock no era el menor de la noble fraternidad.

Charnock puede no tener toda la brillantez de Bunyan, ni toda la perspicacia metafísica y el sutil análisis de Howe, ni toda la terrible seriedad de Baxter; pero no es menos argumentativo, aunque es más teológico que cualquiera de ellos, y su teología, también, es más sólida que la de algunos. “No estaba”, dicen los editores originales de sus obras, “a favor de esa divinidad moderna que está tan en boga entre algunos, que se considerarían los únicos teólogos sólidos; habiendo probado lo antiguo, no deseaba lo nuevo, sino que decía que lo antiguo es mejor”. Por lo tanto, no hay ninguno de todos los puritanos cuyos escritos puedan recomendarse con más seguridad a la atención de los estudiantes de teología y de los jóvenes ministros. Es uno de los signos felices de los tiempos en que vivimos, que el gusto por la lectura de tales obras está comenzando a revivir; y no podemos concebir mejor deseo para los intereses de la humanidad en general, y de nuestro país en particular, que las mentes de nuestros jóvenes teólogos se impregnaran completamente con la buena teología antigua que se encuentra en escritos como los que ahora nos tomamos la libertad de presentar y recomendar. “Si un predicador desea recomendarse por el peso de sus doctrinas”, para usar el lenguaje del señor Parsons, “encontrará en los escritos de Charnock las grandes verdades de las Escrituras ilustradas y explicadas de la manera más lúcida y magistral. Si desea distinguirse por la tensión evangélica de sus discursos y por la continua exposición de Cristo y de éste crucificado, encontrará aquí que los caracteres de Cristo y la adaptación del evangelio a las circunstancias y necesidades del hombre como criatura caída, se mantienen invariablemente a la vista. Si desea ser útil en la iglesia de Dios, aquí tiene el ejemplo más brillante de apelaciones forzosas a la conciencia y de las aplicaciones más impresionantes de la verdad de las Escrituras a las diversas condiciones de la humanidad. Y, finalmente, si lee para su propio provecho como cristiano, su mente se deleitará con la inagotable variedad aquí provista para el empleo de sus iluminadas facultades, y su mejoramiento en cada logro divino”.

Es una circunstancia derivada de su condición original de sermones que todos los tratados de Charnock surjan de pasajes concretos de las Escrituras. En todos los casos, por consiguiente, según la moda de la época, hay un elaborado análisis del texto y del contexto, adecuado para sacar a la luz la gran proposición doctrinal que después se confirma, ilustra y refuerza con mucha abundancia y fuerza. Este análisis preliminar es siempre claro y satisfactorio, proporcionando abundantes pruebas de la habilidad crítica y el discernimiento filosófico del autor, sin ser nunca tan excesivamente prolongado como para hacerle caer dentro de la censura implícita en la observación de la buena mujer, que dijo de algún otro de los Padres Puritanos, que “él estuvo tanto tiempo tendiendo la tela, que ella casi desesperó de la cena”. El arreglo preliminar es a menudo en sí mismo una delicia, y más bien para abrir el apetito del lector para el rico y saludable banquete que sigue.

Intentar hacer una crítica individual de los escritos de Charnock está fuera de lugar. Pero no podemos resistirnos a dar algunas frases del prefacio original que sus amigos Adams y Veal prefijaron al tratado Sobre la existencia y los atributos de Dios. “La sublimidad, variedad y rareza”, dicen,

de las verdades tratadas, junto con la elegancia de la composición, la pulcritud del estilo y todo lo que suele hacer deseable a cualquier libro, todo concurre en la recomendación del mismo... No es un libro para jugar o dormir, sino para leerlo con la mente más intensa y seria; porque, aunque proporciona mucho placer a la imaginación, es mucho más trabajo para el corazón, y de hecho tiene lo suficiente para ocupar todas las facultades. El vestido es completo y decente, pero no chillón ni teatral; la retórica masculina y vigorosa, como corresponde a un púlpito, y nunca tomada prestada del escenario. Las expresiones son completas, claras y adecuadas, y las que mejor se adaptan a la importancia y espiritualidad de las verdades que aquí se exponen. No es como algunos escritores de escuela que atenúan y enrarecen la materia de la que hablan hasta un grado rayano en la aniquilación; al menos la hacen tan delgada que un soplo de aliento puede hacerla volar; hilan su hilo tan fino que la tela, una vez hecha, resulta inútil; la solidez se reduce a sutilezas, y lo que creíamos haber ganado con sus afirmaciones lo perdemos con sus distinciones. Pero si nuestro autor tiene algunas sutilezas y nociones superfinas en sus argumentaciones, las condensa de nuevo y las consolida en corolarios sustanciales en su aplicación.

El Tratado de la Providencia es el siguiente en importancia al de los atributos. Un tema de gran dificultad y delicadeza es tratado aquí con mucho discernimiento y juicio, así como con gran abundancia, poder y belleza. En ninguna parte de sus obras brillan con mayor fulgor las peculiares excelencias del escritor. Las dificultades se desentrañan con la mano de un maestro; las confirmaciones de la palabra de Dios se multiplican con una profusión que revela la presencia de alguien que es “poderoso en las Escrituras”; y las ilustraciones extraídas del reino de la naturaleza y de los tesoros de la historia, están esparcidas con toda la prodigalidad de la riqueza. No conocemos, en efecto, ningún tratado sobre el tema que pueda compararse con éste en cuanto a plenitud, variedad, solución satisfactoria de las dificultades o abundancia de reflexiones consoladoras. Tomemos un solo ejemplo, seleccionado de la parte del discurso en la que muestra que todas las cosas malas son dominadas por el bien de la iglesia:

Dios pone a menudo la suma de sus asombrosas providencias en aflicciones muy lúgubres; como el dibujante pone primero los colores oscuros en los que se propone dibujar el retrato de alguna ilustre belleza. La opresión de Israel, inmediatamente antes de su liberación, fue el color oscuro sobre el que Dios trazó las líneas de su salvación de Egipto, el modelo de todas las liberaciones posteriores de la iglesia en todas las épocas, y un tipo de nuestra redención espiritual por Cristo. La humillación, persecución y muerte del Hijo de Dios fue el color oscuro sobre el que Dios dibujó esa asombrosa obra de amor y sabiduría divinos en la salvación del hombre, en la que los ojos de los santos y de los ángeles se fijarán con admiración deslumbrante por toda la eternidad. Todas las adicciones del mundo, con que Dios ejercita a la Iglesia, son partes de su providencia, y son como notas lúgubres en la música, que hacen más agradable la melodía del tiempo, y hacen resaltar los aires más dulces que les siguen. Las aflicciones aquí hacen que las alegrías del cielo parezcan más gloriosas a los ojos de los santos glorificados. Las persecuciones de los mártires no hicieron más que acrecentar sus gracias, enviarlos al lugar del descanso y engrandecer sus vestiduras de gloria. Muchas veces Dios salva a su pueblo por medio de sufrimientos, y lo lleva a la orilla sobre las tablas de un barco destrozado, y hace que aquello que fue la ocasión de su pérdida sea el medio de su seguridad. El hecho de que Herodes asesinara a los niños para destruir al que había nacido Rey de los Judíos, hizo que su nacimiento fuera más conspicuo en el mundo.

Apagar la vela la hace arder más clara... La iglesia crece por las lágrimas, y se marchita por las sonrisas. La vid de Dios crece mejor con la poda. Él hace que nuestras persecuciones nos sirvan para aquello por lo que somos perseguidos. Dios usa a los perseguidores como lanzas que, mientras nos hieren, dejan salir la materia purulenta y opresiva. Cuando más oprimidos estaban los israelitas en Egipto, más se multiplicaban. Cuando más se encendió la furia del dragón contra la mujer, dio a luz un hijo varón. Cuando el imperio romano estaba en su apogeo y se encendía más contra los cristianos; cuando el saber de los filósofos, las brujerías de los herejes, el poder de los emperadores y la fuerza del mundo entero se ponían en su contra, los cristianos crecían más florecientes y numerosos por los mismos medios que se empleaban para destruirlos. No sólo una nueva sucesión de santos surgió de las cenizas de los mártires, sino que sus llamas fueron la ocasión de calentar tanto a algunos con un fuego celestial, que algunos perseguidores se han convertido en predicadores. Sus mismos lazos por la verdad tienen a veces una virtud en ellos para llevar a los hombres a la fe en Cristo; las cosas que me han sucedido han recaído más bien en la promoción del evangelio.

Pero sería interminable proceder de esta manera. Con respecto a las piezas incluidas en la presente publicación, cabe señalar que han sido seleccionadas más por su brevedad y utilidad práctica que por su superioridad intrínseca sobre otras. Una de ellas es la que, como ya se ha observado, fue publicada por el autor durante su vida, y por lo tanto puede concluirse que es una composición tan acabada como cualquiera de las demás. El primero, sobre la Misericordia para el Jefe de los Pecadores, probablemente no sea superado, en cuanto a verdadera excelencia, por nada que el autor haya escrito. El Sr. Veal nos informa de que salió a la luz “gracias a la incansable diligencia del Sr. Ashton, uno de los laboriosos transcriptores del primer volumen de las obras de este autor”. Se observará que dos proposiciones doctrinales habían sido fundadas en el texto (1 Tim. 1:15), aunque aquí sólo se ilustra la última, habiéndose perdido el discurso sobre la otra. “El texto fue fructífero y dio a luz gemelos”, dice el editor original, en su estilo peculiar, “de los cuales sólo sobrevive el más joven, el otro está muerto sin recuperación”. No conocemos nada mejor calculado para llevar a los hombres a admirar las riquezas de la gracia soberana, o para inducir a las almas despiertas, hundidas bajo un opresivo sentido de culpa, a acudir con fe a Aquel que no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, y cuya sangre limpia de todo pecado. El autor no deja de advertir a los presuntuosos que no abusen de la doctrina aquí expuesta para continuar o aumentar el pecado, sino que les expone libremente el peligro, la locura y la ingratitud de convertir así la gracia de Dios en libertinaje.

Recordamos a nuestros lectores que este pequeño volumen no es más que una pequeña parte de los escritos del autor. Esperamos que la lectura de estas piezas menores les induzca a acceder a las producciones más elaboradas de su pluma. En el pintoresco lenguaje de los editores originales:

Aquí tienes, lector, una muestra de la tensión y el espíritu de este hombre santo, siendo ésta su manera familiar y santa de predicar; si te gusta este racimo, no temas, pero la cosecha responderá; si esta pequeña seriedad es buen metal, toda la suma no será menos corriente.

Felices seremos, si lo que hemos escrito, por la bendición de Dios, resulta ser el medio de producir o revivir el gusto por leer las obras de nuestro autor, estando plenamente convencidos con un editor anterior, que, “mientras el talento sea respetado, o la virtud reverenciada mientras la santidad de conversación, mientras se honre el esfuerzo uniforme y denodado por el bienestar del hombre y se admire la devoción constante a la gloria de Dios, la memoria de Charnock será recordada con gratitud”.

Esta vida de Charnock fue prologada en un volumen de las Obras de los “Divinos Puritanos Ingleses” editado por Symington en 1846.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Banner of Truth y fue traducido por el equipo de BITE.

Apoya a nuestra causa

Espero que este artículo te haya sido útil. Antes de que saltes a la próxima página, quería preguntarte si considerarías apoyar la misión de BITE.

Cada vez hay más voces alrededor de nosotros tratando de dirigir nuestros ojos a lo que el mundo considera valioso e importante. Por más de 10 años, en BITE hemos tratado de informar a nuestros lectores sobre la situación de la iglesia en el mundo, y sobre cómo ha lidiado con casos similares a través de la historia. Todo desde una cosmovisión bíblica. Espero que a través de los años hayas podido usar nuestros videos y artículos para tu propio crecimiento y en tu discipulado de otros.

Lo que tal vez no sabías es que BITE siempre ha sido sin fines de lucro y depende de lectores cómo tú. Si te gustaría seguir consultando los recursos de BITE en los años que vienen, ¿considerarías apoyarnos? ¿Cuánto gastas en un café o en un refresco? Con ese tipo de compromiso mensual, nos ayudarás a seguir sirviendo a ti, y a la iglesia del mundo hispanohablante. ¡Gracias por considerarlo!

En Cristo,

|

Giovanny Gómez Director de BITE |